Column

2021.08.12

人をその気にさせる人材育成術!吉武永賀 氏

特集

目次

「スタッフ教育って何を大事にしたらいいんだろう」

「スタッフのやる気を引き出すポイントはなんだろう」

今さら聞きにくいけどリーダーが気になる人材育成のポイントを、「ミッショントレーナー」として活躍されている人育てのプロ 吉武永賀さんにお伺いしました!

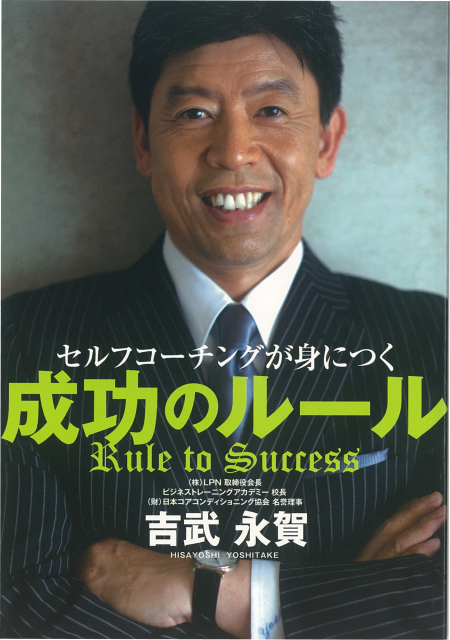

ミッショントレーナー

吉武 永賀(よしたけ ひさよし) 氏

○ 株式会社LPN 代表取締役

○ 財団法人日本コアコンディショニング協会 名誉理事

HP:https://missiontrainer.jp/

■著書

セルフコーチングが身につく「成功のルール」

【販売サイトはこちら】

■プロフィール

県立高校教員時代は体育教師の傍ら、陸上国体監督も務め、部作りではまったく0の状態から陸上で日本一を育てる。 39歳で独立起業。現在は、長年培ったコーチング能力を生かし、中小企業経営者や独立起業家、ビジネスパーソン等、成功者の育成をライフワークとして行なっている。「人をその気にさせる天才」との異名をもつ。

「自分らしさ」とは「好きで得意なこと」

吉武さんはスタッフと接するとき、どんなことを大切にされていますか?

吉武さん流の人育てのポイントについて教えてください。

「吉武流の」といえるような大層なものはないですが、大切にしていることは、社員さんに「自分らしく働いてもらう」ということですかね。

自分らしく働くとは、その人の好きで得意なことで頑張るということ。

人は好きなことしか頑張れないし、頑張ったことでしか成果は出せないですからね。

今の仕事をする前は、高校体育の教員を19年間やっていました。教員時代ずーっと掲げていた級訓がありまして。『自愛』という言葉を掲げていました。「愛せる自分であれ」というメッセージです。

教育関係者からは「困難校」と呼ばれるような学校に勤めていたので、よく生徒が問題を起こすんですよ。その度に「おー、やっちまったなぁ。お前そんな自分を愛せるか?」と説いてました。

誰しも「愛せる自分でありたい」と思っているはずです。

じゃあどんな自分だったら愛せる自分・誇れる自分か?というのを実践することが「自愛に生きる」ということで、それが「自分らしく生きる」ということだと思うんですよ。

まずリーダーが社員の強みを理解して伝えてあげる

みんな輝きたいとは思っているけれど、上司に命令された「やらされ仕事」で輝きたいわけではなくて、自分の強みと特徴が生かされて、それを評価された時に嬉しいと感じるわけです。

でも、悲しいことに自分で自分のことはよく見えません。

だから、その人が本当にやりたくて評価されたい何かをリーダーが見つけてあげることが必要なんじゃないでしょうか?

私自身、社員さん全員に取材をして、その人の好きで得意なことを言葉にして渡したりもしていました。

この前もちょうど大学3年生で就職活動中の娘からLINEが来たんですよ。「私の強みを教えてください」って。

「明るい・元気・謙虚!そして誰かの笑顔のために尽くせる貢献力!」と返しました。

これは私が親として彼女を見ていて強みだなーと感じる部分です。

なので、まずはリーダーが社員さん一人一人の強み(好きで得意なこと)を理解して、本人にもそれを伝えて理解してもらうこと。そして本人とともにそれに取り組む。

その好きで得意なことに取り組んでいる人たちの集合体で、チームで勝つ。これが大事です。

やる気よりも「その気」を引き出す

たしかに。自分の強みがわかって、それが仕事に活きていると実感できればやる気も出てきますね!

そのやる気を一時的ではなく、持続させるためには何が必要なんでしょうか?

そもそも、やる気は長続きしないですよ。

やる気よりも上位にあるのが「その気」です。私は多分、人をその気にさせる天才でして。

そのおかげで高校陸上部の監督として、弱小チームを全国大会の常連校に導くことができました。

しかし、じゃあそこで「全国目指すぞー!」と言われて頑張れる人がいるかといえばあまりいません。私が勤めていた学校は勉強も運動も得意じゃない子が多かったので、「陸上競技が楽しいか?」と聞かれたら楽しくはないわけですよ。

目的が決まらない限り、練習なんて全然やる気も起きないから結果も出ません。

でもその中で勝つことの喜びを知った時に「どのメニューをやるとどうなるんだ」という話が選手に響くようになるんです。

名監督たちはみんな「こうなったらああなる」という因果関係を知っていて、

ダメ監督たちは因果関係もわからず「やれー!」としか言わないんですよ。

因果関係というのは、例えば

「ハンマー投げで60m投げられればインターハイの8位までに必ず入れる。60m投げれば確実に全国入賞できるぞ。」

「そうしたらお前、大学行けるようになるぞ!就職も決まるかもしれんぞ!どうする?」と。

そしたら「やります!頑張ります!」となるわけですよ。

「だったらお前ウェートトレーニングで何キロ、後ろ砲丸投げで何mできないかん!」

「先生、何キロまで上がりました!」

「おー!いいぞ!あと何キロで絶対超えれるぞ!頑張ろうな!!」

ここまで分解できていたら頑張れそうな気がしてきませんか?これがその気ということですよ。

因果関係も見せずに「頑張れ!」と言ったって、その人の潜在意識は知ってるんです。「これ無駄になるかもしれん」と。だから頑張る気にもなれない。

これは仕事をする上でも全く同じですよ。

社会ではこれをKPIといって管理していますよね。

スポーツでも仕事でも「こうしたらこうなる」という因果関係が本当に重要なんです。

人をその気にさせるのは、言語化と因数分解ですよ。

新人スタッフに必要なのは長期ビジョン

新人スタッフが入ってくる時に、リーダーとして意識した方がいいポイントはあるでしょうか?

まずは「戦力になんかならん」ということです。

いきなりそこを期待したらダメですよ。

一番大事なことは「部(環境)になれること」生活が変わるわけですからね。

まずは新しい環境に慣れて、そこが楽しいと感じること。

つまりは、飛ばしすぎないことが大切です。

部活をやめる原因の98%は故障です。女子に関しては70%がケガ、残りの30%が人間関係。

きっと職場も一緒だと思います。

だから故障させないということが一番重要で、

新しく入ってきた子は

「早く試合に出たい」「早く活躍したい」

と張り切ってしまうけど、そこで無理をさせないこと。

仕事で言えば、頑張りすぎて体調を崩したり、心を病んでしまったり、そういうのをセーブしてあげるのがリーダーの役割でしょう。

約束と行動で信頼を得る

この記事を読んだ方が、明日から行動を変えるとしたら

どんなことをしたらいいかアドバイスをお願いします!

最初は母性からというのを大事にするといいと思います。最初に父性から入っても通用しないんです。

母性というのは、お母さんのような優しさをもって接すること。

父性とは、昔のお父さんのように厳しく接することです。

みんなが欲しいのは信頼できる上司でしょう?

じゃあ信頼を因数分解するとなんだと思いますか?

答えは「約束し、それを守ること」です。

これを積み重ねたものが信頼なんです。

小さなことからでもいいので、まずは社員さんに宣言(約束)してその通り行動する。

そこから始めてみてください。

書籍も販売中!

セルフコーチングが身に付く 成功のルール

チームの生産性を高めるために

・どうして部下に伝わらなかったのか?

・チームメンバーに理解してもらえたかわからない?

などコミュニケーションの課題を感じたことはないでしょうか?

チームビルディングやマネジメントは、ちょっとしたポイントやコツを理解し実践できているかどうかで大きく結果が異なります。

ワンネス経営®︎の公式LINEを受け取ることでチームづくり・マネジメントの実践的な学びを得る事が可能です。あなたのチームの生産性を高めるためにご活用ください。

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

flapsplan-admin

関連記事

-

2021.11.16

エンパワメントとインナーブランディング#2

特集おもてなし研究家の井上富紀子さんにエンパワメントとインナーブランディングについてお話を伺いました。 最終回の今回はより具体的にスタッフの力を引き出す関係性の構築について掘り下げます。 前回の記事を読んでない方はこちらから↓ https://flapsplan.co.jp/blog0045/ 井上富紀子(いのうえふきこ)さん ◯ザ・リッツ・カールトンホテルLLC公認親善大使◯テイクオフ株式会社 代表取締役 ■著書◯『リッツ・カールトン20の秘密』(オータパブリケイションズ)◯『関心力』(ビジネス社) 1981年ラブリークイーンに入社。1985年に独立、テイクオフを設立。エアロビクスとジムのフィットネスクラブを運営、レオタードを中心としたスポーツウエアを企画・生産・販売などを手がける。ザ・リッツ・カールトンホテルカンパニーLLC公認親善大使も務めている。 ▷井上富紀子オフィシャルサイト エンパワメントとは… ビジネスにおけるエンパワメントとは権限移譲のこと。権限を与えることが、結果的に個人の主体性を促進したり、結果的に責任能力を開花させたりすることを指す。 エンパワメントに必要な関係性とは 福:エンパワメントを実現させるためには管理職と現場スタッフの関係性が非常に重要だと思うのですが、具体的にどんな取り組みがあるんでしょうか? 富:例えば、役職で呼ばないというのはとても効果的だと思います。役員と一般社員であっても◯◯さんと呼び合います。 福:最近、いろんな企業での取り組みとして紹介されていますよね。 富:やはり、常に最前線は現場スタッフなんですよね。役員や管理職がどれだけ頭をひねって計画を立ててもいいサービスにはならないんです。問題は常に現場だし、解決策も現場にあります。だからこそ、現場に対してリスペクトがあるのです。 福:なるほど。本当の意味での対等感があるわけですね。 富:そうです。先ほどの頭ごなしに叱らない。もそうですが、現場を持ち上げるとかヨイショする。とかいうことではなく、お互いがお互いの役割に徹すること。そして、本当の意味で気持ちよく働ける環境を作ることをとても重要視していると感じています。 福:まさに相互依存の関係性ですね。だからこそ、主体的に動ける方が多かったり、仕事そのものを楽しんでいる方が多くいるわけですね。 富:そうだと思います。やらされ感の強い「しかたなし」の心では気持ちの良いサービスはできませんから。自分たちが楽しむからこそ「おもてなし」の心になるのだと思います。 福:絶対そうですね。間違いない。 富:意外と心に残るおもてなしって盛大なものじゃなかったりするんですよ。 福:と言いますと? 富:もちろん派手なサプライズ的なことはやはり心躍るというか、とっても嬉しいは嬉しいんですよ。ただ、心に残ることってそのスタッフの方が本当に楽しみながら、こちらのニーズを少しだけ先回りしてくれること。例えば、私は結構本気でプールで泳ぐんですが、、 福:ええ、存じております。トライアスロンで世界目指してますもんね。(笑) 富:そうそう。(笑)で、プールを上がった時に、私の好きなペリエ(炭酸水)とライムをセットで用意してくれた。とか。当日出かける先を心配してくれて天気を教えてくれたとか。ちょっとしたことなんだけど、すごく心があったかくなるんです。 福:そういう動きを現場スタッフの判断でできてることがやっぱりすごいですよね。 富:やはりエンパワメントの実践として経営陣と従業員、それぞれが信頼関係で結ばれていることが全てのスタートだと思います。信念を持って信頼をする。その信頼関係の心理的安全性から顧客に対しての積極的なアプローチが生まれて、ひいては良いサービス、感動を生むサービスにつながっていくのだと思います。 福:エンパワメントとインナーブランディングがこんな関係性があったとは。ものすごく勉強になりました。 富:いえいえ。お役に立てれば光栄です。 福:本日はありがとうございました。 富:こちらこそありがとうございました。 インタビュー後記 「成長のない時間経過を老いと呼ぶ」 富紀子さんの言葉で一番好きな言葉だ。 昨日より今日、今日より明日。 1mmでも成長する自分であること。 富紀子さんは常に実践されている。 私自身が起業する際にもとても影響を受け、力になってくださった。 間違いなく井上富紀子の主成分は圧倒的な好奇心と行動力だ。 きっとワクワクし続けられているのは、素晴らしいサービスマン、ホテリエ(ホテルスタッフ)たちとの出会いも、その原動力の一つになっているのだと思う。 私も富紀子さんからどこのホテルの朝食M T Gに呼び出されてもフルスイングで食べれる体調管理を怠らないでおこう。 決して「あら?トライアスロンやめたの?」なんて言わせない身体を維持しよう。 昨日より今日、今日より明日の自分を輝かせよう。 富紀子さんと話すとそんな気持ちにさせてくれるから不思議だ。 井上富紀子さんがまた新しい取り組みを始めたようです。 ぜひご覧ください。 https://flapsplan.co.jp/blog0030/ https://flapsplan.co.jp/blog0013/ https://flapsplan.co.jp/blog0010/ すぐに活用できるチームビルディングのコツ ワンネス経営®︎の公式ラインでは登録者の方限定にすぐに活用できるチームビルディングのコツを配信しています。 成果を上げているチームとうまくいっていないチームの違いとは何か?目標達成や時間管理、チームの生産性を向上させる為のヒントが満載です! チームメンバーが仕事を楽しみながら成果を出す秘訣は何か?配信からご確認ください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

-

2022.04.12

インナーブランディングとは?目的とメリットを分かりやすく解説!

特集「社内を活気に溢れる状態にしたい」 「社員が定着するようにするにはどうすればいいのか?」 経営者や管理職にとっては、社内の士気を上げることや人材育成は課題の一つでしょう。 そんな課題の解決に役立つのがインナーブランディングです。 そもそもブランディングは、市場での自社の強み・ポジションを明確化することで、「○○といえばあの会社」というように浸透させていく活動を指します。 これは社外に対して行うことですが、インナーブランディングは、それを社内に向けたものです。 インナーブランディングを実施することで、社員の自社に対するイメージが向上し、企業活動が活発になるため、成果にも繋がります。 本記事では、「インナーブランディングとは何か?」について、その目的やメリットまで分かりやすく解説していきます。 インナーブランディングとは インナーブランディングとは、企業理念やブランド価値を社員に伝えて浸透させる活動のことです。 社員一人ひとりが理解し、納得した上で意識変革をしていくことがインナーブランディングの核心といえます。 具体的な施策 インナーブランディングの具体的な施策は、以下のようなものが挙げられます。 社員研修報酬制度人事評価制度 などの教育活動のほか、具体的なシステム改革も含まれます。 インナーブランディングで価値観の共有が上手くできていると、社員一人ひとりが企業理念やブランドに愛着を持ち、仕事への向き合い方も変化します。 そして、目標達成のために「自分ごと」として企業活動に取り組むようになります。 「自分ごと」として仕事に向き合うとは、内発的動機付けを社員自らが感じて行動していることを意味します。 インナーブランディングでその環境作りをしていくことで、結果的に、商品やサービスの質が向上し、社員の業務効率アップなどに大きな効果をもたらすのです。 インナーブランディングの目的 インナーブランディングの目的は、企業理念やブランドに愛着を持てる社員を育成することです。 なぜなら、社員一人ひとりの言動や対応が、企業イメージに大きな影響を与えるからです。 たとえば、社員自身が自社に対して愛着がなければ、お客様に自社の商品やサービスを心からおすすめすることができません。それは、お客様側も敏感に感じ取ってしまいます。 社員一人ひとりの企業理念やブランドコンセプトに基づいた行動により、企業理念の実現やブランド価値の体現につながるのです。 インナーブランディングのメリット3つ インナーブランディングに取り組むメリットは、社員の満足度の向上や連帯感の強化、離職率の軽減など数多くあります。 こちらでは、メリットを3つに絞り解説していきます。 インナーブランディング 3つのメリット 組織のパフォーマンスの向上ロイヤリティの向上社員の定着率が上がる それぞれのメリットを以下で詳しく解説します。 組織のパフォーマンスの向上 インナーブランディングには、組織のパフォーマンスが向上するというメリットがあります。 なぜなら、企業理念やブランド価値について社員の理解を深めることが、自社に対するイメージが上がり、社員同士の連帯感強化にもつながるからです。 社員全員がメンバーの一員であるという思いで社員が互いに助け合い、組織全体の生産性が高まる効果が期待できます。 ロイヤリティの向上 インナーブランディングを実施することで、社員のロイヤリティが高まります。 この場合のロイヤリティとは、社員が勤める企業に対して抱く、「信頼」や「愛着」「帰属意識」のことを指します。 つまり、インナーブランディングは、企業と社員の信頼関係の強化につながるのです。 社員の定着率が上がる インナーブランディングで社員が勤める企業に対する信頼度や好感度が高まるため、人材の定着や確保にも大きく貢献します。 また、自社の価値を正しく伝えられることで、自社に合う優秀な人材も採用しやすくなります。 強力な企業理念や価値観は多くのファンを生み、「チームに参加したい」という強いモチベーションを持った人材が集まります。 企業が掲げる理念や価値観に合う人材が集まるため、ミスマッチを防ぐことができ、早期離職防止にもなるため、採用コスト削減にも効果的です。 まとめ 今回は、インナーブランディングについて解説しました。 社外に向けて行ういわゆるブランディングも大切ですが、社員に向けて行うインナーブランディングもとても重要です。 社員が自社の理念についてよく知らなかったり、待遇に対して不満を抱いたりしているままでは、社内の士気も落ちてしまいますし、何より顧客に対して質の高いサービスすることはできません。 インナーブランディングを成功させることは、決して簡単なことではありません。 しかし、インナーブランディングが成功すれば、企業にとって大きな利益をもたらすのです。 インナーブランディングの強化を通じて、業績の向上に貢献するワンネス経営®︎ ワンネス経営®では公式LINEやYoutubeチャンネルでチームづくりのコツやコミュニケーションのポイントをお伝えしています。 具体的な行動方法まで詳しくお伝えしているため、知らなかった状態から→知っていて学びを活かせる状態になる事が可能です! 職場のコミュニケーションのズレを解消し、チームの生産性が上がると結果として売上も上がっていきます! 事務局:スズキヒラク LINE友達追加はこちら!ワンネス経営®︎公式LINE チャンネル登録お願いします!ワンネス経営®︎公式Youtube

-

2018.07.06

フラップス・ストリート・ジャーナル

特集フォーム送信完了! この度は資料請求をしていただき、誠にありがとうございます。 ご記入いただきましたメールアドレスに 「5分で分かるワンネス経営」 をご確認いただけるURLをお送りさせていただきました。 資料についてのご不明な点やご質問、またメールが届かないなど不備がございましたら、下記メールアドレスまでご連絡ください。 info@flapsplan.co.jp 担当:鈴木 今後ともよろしくお願いいたします。 学びを忘れずに継続するために 気づいた事、学んだ事を忘れていってしまうのはとても勿体無い事です。 ワンネス経営®の公式LINEではチームの生産性を上げる方法やマネジメントのコツについて定期的に情報発信を行っています! 継続可能で実践的な学びを公式LINEから受け取ってください! ワンネス経営®︎公式LINEを追加! Youtubeでも学べるワンネス経営®︎ Youtubeでワンネス経営®️の学びを体験することも可能です! チームの共通認識をつくる為にご活用ください! https://youtu.be/aRJYCAgz0ew Youtubeはこちら!チャンネル登録お願いします!ワンネス経営®︎公式Youtube 事務局:スズキヒラク

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。