Column

2022.01.13

メルカリを使ったら「信頼」について考える機会になった

リーダーシップ

みなさんメルカリ使ってますか?

時代はシェアエコノミーですよ。

サスティナブルな消費をしていかないといけませんよ。

ガソリンは気がついたら悪者だし、

買い物袋は有料になりましたし、

二酸化炭素がやべえから牛食うのやめようですわ。

はぁ??

と思った方。

もしくは、

わかるけどなんか不便になるよなぁ。

と思った方。

わかる。わかります。

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

私が子どもの頃。

まだファンタが瓶で売ってましたもんね。

もちろん、スプライトやコーラもね。

自動販売機で1リットル売ってましたもん。

ドンガラがっしゃんって結構な迫力で出てきてたの。

近所の酒屋さんに持って行ったら10円もらえたもん。

昔、めっちゃエコやったやん。

それが、多分3〜5年間ぐらいで一気にペットボトルに全部代わっていきました。

グレタさんじゃないですが、いや、おっさんたちお前らが便利って使い始めたんちゃうんか。と。何を今更やめましょうだ。と。悪態の一つもつきたくなるものです。

もう一つ。

当時の愛読書は毎月付録を楽しみにしていた「学研」でしたから。

小5にして「オゾンホール問題」についてかなり詳しかったです。

異常気象問題もずっと起きとる。

(全く聞かなくなったけどオゾンホールどうなったん?と思って調べてみたら、難しくてよくわかりませんが、フロンガスの排出を止めるという人類の協力の賜物なのか横ばいか縮小傾向にあるようです。すごいじゃない。人類。)

https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/ozonehp/diag_o3hole_trend.html

結局のところ、経済とメディアの都合で意図があるのかないのかは知り得ませんが、結果としてさまざまな印象操作が起きてしまうのだと思います。

ここまでの流れを1行で書くと。

不便→便利→地球やべえ→サスティナブルな発展(持続可能な発展)

これはつまり、

自分本位的発展→他者本位的発展

いうならば、利他とは自己犠牲ではなく、

それこそが真の利己なんじゃないか?

と、人類が気がついたわけですよね。

人類は同じ生命体として共通する大きな危機に直面した時に、その困難を乗り越えるために集団心理としての心の成長が進むのだと思います。

過去を振り返ってみると東日本大震災の時も同様のことが起きていたと感じています。

あの瞬間まで、「絆」なんて言葉をメディアで連呼していたら、胡散臭いとか宗教っぽいとか批判めいていた社会が、あの日を境にみんなで協力すること、力を合わせること、与えること。

そんなことを言葉にして行動することが偽善者呼ばわりされることが減ってきた感じがします。

逆に、なんだかポピュリズムに走りがちな世論になったことも否めませんが、それでも競争社会が共創社会になった。みたいな言葉を言っても「そんな甘いこと言ってんじゃねぇって言ってくるおじさん」が減ったと思います。

で、社会の変化の話かな?と思うじゃないですか。

違うんですよ。身近な話をします。

タイトル覚えていますか?

そうメルカリの話です。笑

メルカリだけでサスティナブルという言葉に寄り道してしまいました。

メルカリを初めて利用した話

この前メルカリを初めて使ったんです。

特に抵抗感があって使わなかったわけでもなく、単純に中古品でいいと思える買うべきものがなかったというだけです。

しかし、今回、買おうと思ったもの。

それはApple TV。

先日の水越のブログにもあったと思いますが、弊社にジムができました↓↓↓

その中でもイチオシというか、気に入っているのが、ロードバイクのトレーニングができるエリア。

ここにアイフォンなどの映像をケーブルなしで映して、映画見ながらとか、ZWIFTというアプリでトレーニングしたいな。と。

そこで、色々検討した結果、

アッポーティービーだと。

おや、これ新品の理由ある?・・ない!

と3秒でメルカリのアプリを開く。

探したら、市場価格の半値ぐらいで新古品が出てきました。

人間はたった一枚の写真で信頼を失う

選んでいた時の出来事です。

Aさん 12,000円で新古品です!

Bさん 13,000円で新古品です!

全く同じ品で、おんなじクオリティ。

で1,000円違いました。

普通ならAさんを選びますよね。

しかし、私はBさんが出品したものを選びました。

それはなぜか。

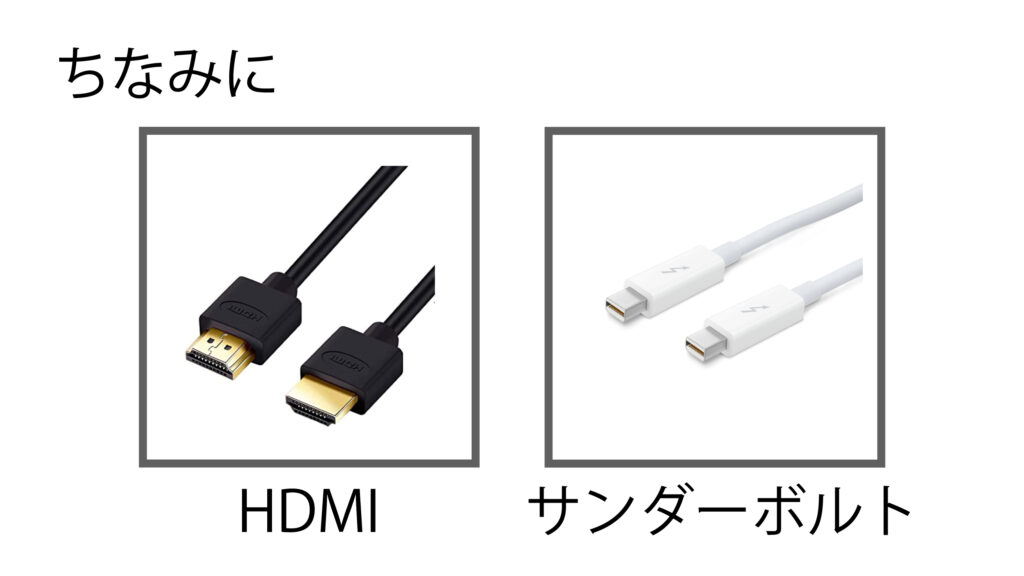

本来、Apple T Vの正規付属品は

本体+電源コード

のみです。

しかし、Aさんのコメントには

必要であれば写真のH D M Iコードもお付けします。

と書いてありました。

ほぅー親切だなぁ。

一瞬そう思いませんか?

しかし、その写真を見ると

本体+電源コード+Appleのサンダーボルト

が写っていました。

なんのこと分からない人のために簡単に例えますと。

「このトマトをお買い上げの方には一緒に写っているピーマンもプレゼントします」

の写真に写ってたのがパプリカだった。

ということです。

このトマトも本当にトマトかな?

と思いませんか?笑。

というか、こいつわかってんのか?

ってなりませんか?

顔も見たことない、会ったこともない人だからこそかもしれません。

そんな小さな些細な情報で人って1,000円高くても情報が正しい人を選ぶんだ。という話です。

まとめ

God is in the details. 神は細部に宿る

と言いますが、

信頼も一緒に細部に宿ってるんでしょうね。

「細かいところに目が届いているから、メインも大丈夫だろう」

そう思われるように細部にこそ気を配ることが大事です。

逆も然りです。

電気工事屋さんが、道具を一つ現場に忘れたとき、失ってるのは取りに帰る時間ではありません。「あいつの工事マジで大丈夫か?」と思わせてしまうことによって信頼を失っているのです。

・プレゼン資料の誤字脱字

・日程調整の曜日間違い

・メールでの相手の名前間違い

「あれ?大丈夫?」って3回思われたらもうアウト。

そこからの信頼回復は困難です。

信頼を獲得するためにも細部に気を配っていきたいですね!

今回は本当に大半がどうでもいい話だったわけですが、最後もどうでもいい話で締めますと、ZWIFTというアプリはAppleTVを購入した段階で、スマホのミラーリングではなく、Apple T Vにアプリをダウンロードしてそのまま使えるということが判明して、最高だということです。

レッツーライドー!

公式LINEをから気になる話題をお届けします!

ワンネス経営®︎の公式ラインにご登録いただくと定期的に気になる話題を読んでいただくことができます。

日常で感じた小さな気づきをお届けしています。仕事の生産性を向上させるヒントになるかもしれません。

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2022.08.25

【子育て&部下育成】 共通点に気がついたら幸せしかなかった話

リーダーシップ私たちアシスタントトレーナーの毎朝のルーティーンは、ワンネス経営受講生の皆さんの気づきダイアリーをチェックすることから始まります! その名の通り、日々の気づきを日記のように書いてもらっています。 140文字でコンパクトにインパクトのある言葉を磨くトレーニングとして学びを習慣化し定着させるために活用していただいています。 毎日継続することで気づく力、伝える力が身についたと実感される方も多いです。 特に週明けのダイアリーはプライベートのこと、特にご家族のことを書かれる方が多く、月曜日の朝は、慌ただしい中でほっこりすることが多いです。 そんな中見つけた30代男性のダイアリー ちょうど午後からその方とメンタリングでお話することができ業務のこと、マネージャーとしての悩み、子育ての話題でも盛り上がりました。 そして、今朝のダイアリーを読んで感じたことがあったのでブログに書いてもいいですか?とお聞きしたところ是非是非!と快諾いただけたので、気づきダイアリーを読んでの気づきをシェアさせていただきたいと思います。 フラップスプランの笑顔担当。一児の母。歌を愛し歌に愛された女。 働く人のサードプレイスとしてワンネス経営アシスタントトレーナー&毎月50名のメンタリングを担当。東京マラソン2023でサブ4達成! 投稿一覧へ 今朝の気づきダイアリー 2022.08.22 もうすぐ2歳になる下の娘が決して折れずに自分の意志を貫いてくる。叱られようが泣かされようが何時間もやりたいと思ったことが叶うまで貫いてくる。 それも大小様々な事で。親としてとても辛い事がある。でも、2歳の娘の絶対に諦めない気持ちを何度も見て一人の人間として尊敬してしまった。 同僚からのコメント ★娘さんから学びを得ている◯◯さん素敵です! ★子どもと接しているとハッとすることいろいろありますよね。親ばかりが教える側ではないなと思う機会がたくさんあります。 ★大人になると、妥協という言葉がいつか出てきてしまうので、お子さんの真っ直ぐさは素晴らしいですね! 投稿もコメントも愛がいっぱいで朝からジーンとして、このダイアリーを読んで、ただただ、「分かる!!!」と首がもげそうなくらい共感しました!!!!! と言ってしまえばこのブログはここで終了なんですが・・・(それだけ?笑 私も9月で6歳になる息子がいます。(えーもう6歳!?と書きながら震。) 多くの子どもが2歳前後から自己主張を始めて「イヤイヤ期」がやってきます。 本当に泣きたいのはこっちだよー!とお手上げ状態になっていたのも今となっては可愛かった泣き顔だけが記憶に残るいい思い出です。 子育てを通しての学びって本当にすごいと思うんです。 そして、新しくマネージャーになって初めて部下を持った!という方と同じ悩み、葛藤、気づき、成長があるなと感じています。 部下に任せきれなくて、結局自分でやった方が早いと思ってしまうというお悩みも「分かる分かる!それでも自分で出来るように何度でも伝えるし、グッと堪えて見守ってあげなきゃですよね」と親心で共感しちゃいます。 「もういいや!」ってなりそうな時でもすぐにあきらめてしまう自分に気づかせてくれてるんだな、と子育てを通して自分の足りないところに気づき成長できたことも多々あります。 このダイアリーを読んで、色んな記憶が蘇ってきました。 ◯◯の壁!? イヤイヤ期よりも記憶に新しいのは4歳の頃。 自己主張が落ち着いて、自己抑制が徐々に発達することで噂に聞いていた「4歳の壁」にぶち当たりました。 少しずつお兄ちゃんになってきて例えば、公園で遊んでいても「まだブランコに乗りたいけれど、友達が待っているから代わってあげよう」という行動できるようになってきた頃。 それでもまだまだ未熟な4歳児なので、自己主張と自己抑制のバランスが上手くとれない。だから自分の気持ちに折り合いがつけられなかったりして、葛藤したり不安を感じていたんだなぁと今では懐かしく、愛おしく感じます。が、当時は私も一緒に揺らぎまくっていました。 “2歳の娘の絶対に諦めない気持ちを何度も見て一人の人間として尊敬してしまった。” と、「結構限界です!」と笑いながら話してくださる姿も重なりながら達観的に尊敬してしまった姿に、私もただただ尊敬したのでした。 ワンネス経営では、マネージャー幹部・次世代リーダー向けに最強で最高のチームのリーダーになるために人間の仕組みから本格的に学んでいきます。 わたしが初めて現場に出た2年前は、どちらかというとマネージャー幹部・次世代リーダーを困らせている未熟な部下代表!みたいな思考だったので、めちゃくちゃ耳も胸も痛かったのですが(笑 まずは自分のリーダーになる!ことから少しずつ始めることで仕事にも子育てにも生かせる学びがたくさんありました。 少しずつ自分のことが出来るようになってくると自分が未熟だった時のことを忘れてしまいがちですが、してもらって嬉しかったことを今度は自分がしてあげられるようになりたいと思います。 新入社員の方の不安な気持ちに寄り添うことが出来るのはスーパー未熟だった自分が葛藤してきたおかげです。 そして、諦めそうになったとき、背中を押してくれたり、叱ってくれた存在があったからです。私もそんな存在でありたいです。 そして、かっこいい完璧なお母さんじゃないけど、「私も頑張るから、これから一緒にがんばろう」仕事と育児の両立を楽しんでいきたいです。 次は、小1の壁ね〜♪とドキドキわくわくしながら頑張りたいと思います。 気づきのシェアの大切さ 冒頭にも書いたように、このダイアリーを読んで、仕事と育児を頑張る同世代にただただ、「めっちゃ共感!!!」と言ってしまえばこのブログはここで終了だったのですが、 気づきダイアリーを読んで、私の中で色んな感情や思い出や忘れたくない大切なことに改めて気づくことができました。 仕事でもプライベートでも「私事ですが・・・」ということもシェアすることはとても大切だと思います。 なぜなら自分のことを知ってもらうこと、そして相手の考えや意見を聞くことが出来ることで相互理解にも繋がるからです。 その日常で築かれた信頼関係の上で今悩んでいることをシェアすることで、問題解決に繋がったり同じように悩んでいる人の勇気や救いになることもあると思うんです。 業務でもスムーズに対話ができるようになったり信頼し協力し合うことで生産性も上がっていくはずです。 まとめ 1日を振り返って、嬉しかったこと・悲しかったこと・頑張ったこと周りの方にありがとうやごめんね。などなど、言葉にして伝えること。これは特に精神的な自立を求められるマネージャーや管理職の方にとって、自分自身の心や気持ちを安定させるのにとても効果的です。 手軽な方法として気づきダイアリーと同じ140文字のTwitterなどを活用して人に見てもらうことや、3分で家族に話すことも最高のトレーニングですね! ポイントはただの愚痴を吐き出してスッキリすることを目的とするのではなく、アウトプットに触れた人が“読んでよかった”“話してくれてありがとう”そんな気持ちになれるよう、感情を整理しながら伝えることです。 今悩んでいること、乗り越えられたことはきっと誰かの勇気になる財産となります!!! 仕事もプライベートもたくさん挑戦して、葛藤してもっとたのしくおもしろく!1日1日を大切にしていきましょう!!! 最後まで読んでいただきありがとうございました♪ ワンネス経営®︎公式ラインも配信中! ワンネス経営®︎の公式ラインでは週に一回のペースで、職場で起こりがちなコミュニケーショントラブルとの向き合い方や、今すぐ活用できる仕事術などを配信しています。 メッセージを受け取っていただくことで悩んでいたことが整理されるかもしれません。 皆さんが今よりちょっとだけ「豊か」に「前向きに」なる。そんな、きっかけをお届けしています。 事務局:スズキヒラク 友達追加はこちらから!ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

-

2021.06.22

【悩む】と【考える】の違い

リーダーシップ突然ですが問題です! 「67+75は?」 ・ ・ ・ 「142!」 当たってました?(お願いだから当たっていてください。笑) では第2問 あなたはこの正解を次のうちどちらで導きましたか? A.考えたB.悩んだ Aだと思います。 今回お伝えしたいのは 【悩むと考えるの違い】 この違い、明確に説明できますか? 今回は悩むことと考えることの違いを理解して、人生をもっと豊かにする時間の使い方についてお伝えします。 大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。 投稿一覧へ 【悩む】と【考える】の違い 【悩む】と【考える】の違いを定義すると 悩む:正解のないことに頭を使うこと考える:正解を導き出す、もしくは正解に近づくために頭を使うこと 冒頭の計算問題は、 正解を導き出すために頭を使っていたので【考えている】時間と自身で認識ができるわけです。 逆に悩んでいる時間とは、正解が存在しないのにその正解を探している時間のことです。 たとえば、 ”今日のお昼はパスタにしようか?ご飯系にしようか?”(うーん、どうしよう。しっかり食べたい気もするけど、うーん、、) とか ”就職先、安定した会社か成長著しい会社か?”(安定とやりがいどっちがいいんだろう、、うーん) とか ”顔がいいけどお金がない人といまいちだけどお金がある人どっちと付き合うべき?” (いや、まぢそれは人それぞれというか価値観的な話であって、、、) みたいな。 これちょっと落ち着いてみると分かるんですけど、どっち選んでも正解にも不正解にもなるんですよ。 そもそも、確定的な正解は存在しない。最後の心の声が最も正解で、人それぞれに正解がある。 だからこそ、正解がないことの正解を探すのは、当たりくじのないくじ引きと同じで全く意味がありません。 だから【悩む】時間(特に凹みながらのヤツ)は人生の中でも結構無駄な時間ランキング上位だと思っています。 逆に、【考えている】時間は人生で最も重要な時間だと思っています。 よく似ているようで全然違うんです。 3年悩んでも答えは出ない 世の中にはビックリするぐらい悩みがたくさんあります。 人間関係お金健康自己成長そしてなぜ私はあと5キロがどうしても痩せないのか… ハッキリ言って悩むのは無駄です。だって、正解がないんですから。 3年悩んでもスッキリ満足の答えは出ないと思います。 そのもったいない時間を正解を決めるために、つまり【考える】ことに時間を使ってみてはいかがでしょうか? 考えるための最初の一歩 それはまず「ゴールを決める」こと。 正解がないんだから正解となる状態を決めるしかありません。 いや、それが決められないから悩んでるんじゃないか。 ええ、その通りですよ。 それを決めないから悩んでしまっているんです。 だから、仮でもいいから決めてしまいます。 これは、なんとなくとか勢いで構いません。 後で変わっていいからです。 仮で決めて、思考を進めてみるのです。 具体的にはその選択肢を選んだその先の自分を想像します。 例 ・どんな景色が見えていますか? ・周りの反応はどうですか? ・なんて言われていますか? ・自分の心の充実感はどうですか? ・自分の体の充実感はどうですか? ・自分が自分になんて声をかけてあげたいですか? など 他人軸、自分軸、両方考えてみればいいです。 そうすると、確信か違和感、どちらかの感情が湧いてきます。 その結果を踏まえてさらに考えていきます。 その結果導き出された答えは、決断と呼べるもののはずです。 決断の先に後悔は存在しません。 なぜなら他の道を断つと決めたのですから。 あとは考えて決めた自分の答えを正解に近づけるべく努力するだけです。 考えているか?考えているフリか? 答えのないことに悩むよりも自分なりの正解を決めるためによ〜く考えること。 普段から考えている人ほど悩みは少ないようです。 1つだけ注意しなくてはいけないのは「考えてるふりをして悩んでいる時間」 そんなトリッキーなフェイントをかけている時があります。 これが自分ではなかなか気づけません。 そんな時のために考えているか、悩んでいるのかの基準をお伝えします! それは 【手が動いているか】 です! 紙とペンやキーボードを触ってないそれは考えていない。"フリである。"と言っても過言ではないでしょう。 【考える】ことは何かにアウトプットして初めて価値が生まれます。 タブレットでもキーボードでもいいんですが、アウトプットと合わせて考えてみましょう。 おすすめなのは手書きの脳の活性効果。 まずは手元に紙とペンを用意することから始めてみてくださいね! まとめ 悩むと考えるの違いはわかりましたか? 「自分は今、悩んでいるか?考えているか?」 こんな自問を活用してみることをおすすめします! さあ!悩むのをやめて考えましょう!! でも、ここだけの話、幸せな「悩み」も実はあります。 今日のおやつはシュークリームにしようか? 豆大福にしようかっ??? マジで悩む。。。。 そして、だから痩せない。 考えて決めた答えを正解にするために 仮の状態でも目指すゴールが決まったら、あとは行動あるのみです! ワンネス経営®︎の公式LINEではアウトプットを前提とした、即活用出来る学びを配信しています。 LINEを追加していただくだけで自動的に受け取る事ができます。 自分で決めた答えを正解にするために、ワンネス経営®︎の学びをご活用ください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

-

2022.02.01

小さな革命を起こさせる

リーダーシップ「うちのスタッフになんて言ったんですか?」 先日、顧客企業の幹部から電話がかかってきました。 文字面だけ見るとクレームみたいですが、 逆でした。 「うちのスタッフになんて言ったんですか?私があれだけ言っても伝わらなかったのに。ものすごい変化です。めちゃくちゃ助かりました!」 めちゃ喜ばれました。笑。 というのも・・・ 大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。 投稿一覧へ とある1on1にて 私たちはインナーブランディングを強化するワンネス経営®︎というプログラムを提供しています。そのプログラムの特徴として研修と研修の合間に1on1(個人セッション)も実施するという他があまりやってないことをしているわけです。 その1on1の中で新卒で入った会社を半年ほどで辞めて転職して現職についた20代半ばの女性社員(冒頭の幹部の部下)の話を聞いていたときのこと。 ・今の仕事(総務経理系)に情熱が持てない・なぜなら、決して今の仕事をしたいと思って転職したわけではないから・前職の労働環境がきつすぎて、働きやすさを求めてきてしまった という、とても正直な気持ちを相談してくれました。 元々、クリエイティブ系の仕事に憧れがあり制作会社に入ったものの、ハイパー過酷な現実と直面した時、半年で身体がもたないことに気が付いたんだそうです。(弊社も以前は制作の仕事をしていましたから、その会社の内情と致し方なさはめちゃくちゃよくわかります) それで、自分の限界を感じ諦めと共に退職。もう仕事で消耗したくないという思いで職種は選ばず、労働環境だけで今の仕事を選択。そして2年経った今、なんだか仕事が楽しく無くなってきたというか、このままでいいのだろうか?と自問自答するようになってきたそうです。 しかし、今の仕事そのものを否定するようなことを上司や同僚に相談するわけにもいかず悶々としていたそうです。さらに、決して今の仕事が嫌で辞めたい、とかそういうわけではないからこそ、変な受け取られ方をすると嫌だという気持ちもあったと思います。 心のブレーキが見えてくる 私が感じたのは、まずこの人は仕事が好きなんだな。ということ。 そして、過去の情熱があった世界に挫折してしまって、傷が癒えるまでじっとしてたけどだんだん元気になってまたがんばりたくなったんだなということ。 しかし、人間という生き物は一度心の炎が消えてしまうと再着火するのには結構なエネルギーが必要なもの。 お祭りの中ではしゃいでいるときは楽しいけど、一歩離れて何やってんだろと客観的になってしまったらなかなか戻れない。そんな感じ。 そこには 「戻りたい」でも「また消耗したら怖い」や「戻りたい」でも「またがむしゃらにやるなんて少し恥ずかしさや照れがある」 というブレーキがかかっています。 だから、表面上は問題なく仕事をしますが、上司からするとその人の基礎能力ならもう少しレベルの高いことができてもおかしくないのにな?という、可もなく不可もなくという事なかれ主義の時間が経過していくのです。 上司はもっとできるんじゃないかと声かけしますが、打てども響かぬ鐘状態というか、なんなら打たれたら自分の手で音を止めてる感じでした。 気づきからどう変化するのか? そんなタイミングでの1on1でした。 改めて自分の中にある情熱ってなんだろう、自分のしたいことってなんだろう。と考えてもらうことで一つの結論に達しました。 それは、 「自分自身の創造性を総務経理で活かすとは?」 という質問です。 すると彼女は、 社内外の活動をスマホで撮影編集して社内報ムービーとして発信してはどうか?地域貢献活動をまとめて外部に発信してはどうか? そんなアイデアが出てきました。 私は答えます。 「そうだね。そういうのを広報って言うんだよ。」 ...「コウホウ。。。」 絶対カタカナでしたからね。笑。 相当な衝撃だったようです。 もちろん、彼女が広報という言葉を知らなかったわけではありません。 自分のやりたいクリエイティブと総務という仕事がリンクできると思えていなかったのです。 この気づきは極端に言えば、彼女が自分自身でコウホウという仕事を生み出した瞬間なのです。 人間は自己決定が大好き。自分が生み出した仕事以上に燃えるものはないはずです。 彼女はすぐにアクションを起こしました。 まずは上司に相談。もちろん通常業務に支障が出ないという条件で快諾。 現状はスマホ片手にメンバーの活動インタビューを集めて回っています。 まとめ 主体的に動くようになった彼女をみて上司は驚き、私に電話をかけてきました。 「うちのスタッフになんて言ったんですか?」 「なんも言ってません。本人が気がつきました。」 私のいつもの返答です。 他人を変えることはできません。本人が気がついて変わりたいと思ったときだけ行動が変わります。 そのためには本人の中で「小さな革命」を起こす必要性がある。大きな革命なんてできない。小さな小さな革命でいいんです。 ほんの小さな意識の変化が行動を小さく変えます。行動が小さく変わると自分に少し自信が湧いてきます。 少し自信が出てくると行動が大きく変わります。行動が大きく変わると、周りの評価が変わります。周りの評価が変わると、確信的な自信がついてきます。 確信的な自信がついてきたとき初めて、周りに良い影響を与えようと思えます。 周りに良い影響を与える人のことをリーダーシップと呼びます。 本人の中に小さな革命を起こさせること。 それはつまり、リーダーシップを覚醒させることができること。 それができるマネージャーがたくさん増えますように。 まずはあなたの中で小さな革命を起こしましょう。 部下への声掛けに自信がない! 部下への声掛けに自信がない。指導のコツがわからない。そんなお悩みがある方に是非ご登録いただきたいのがワンネス経営®︎の公式ラインです! 実例を交えながら指導のコツ・チームづくりのポイントを定期配信しています。 質の高いコミュニケーションによってチームの生産性を向上させていきましょう! 事務局:スズキヒラク LINE友達追加はこちら!ワンネス経営®︎公式LINE

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。