Column

2021.11.04

おぼんこぼんにみる権力争いの終結法

チームづくり

「お前が先に謝ったら

こっちも態度を変えてやる!」

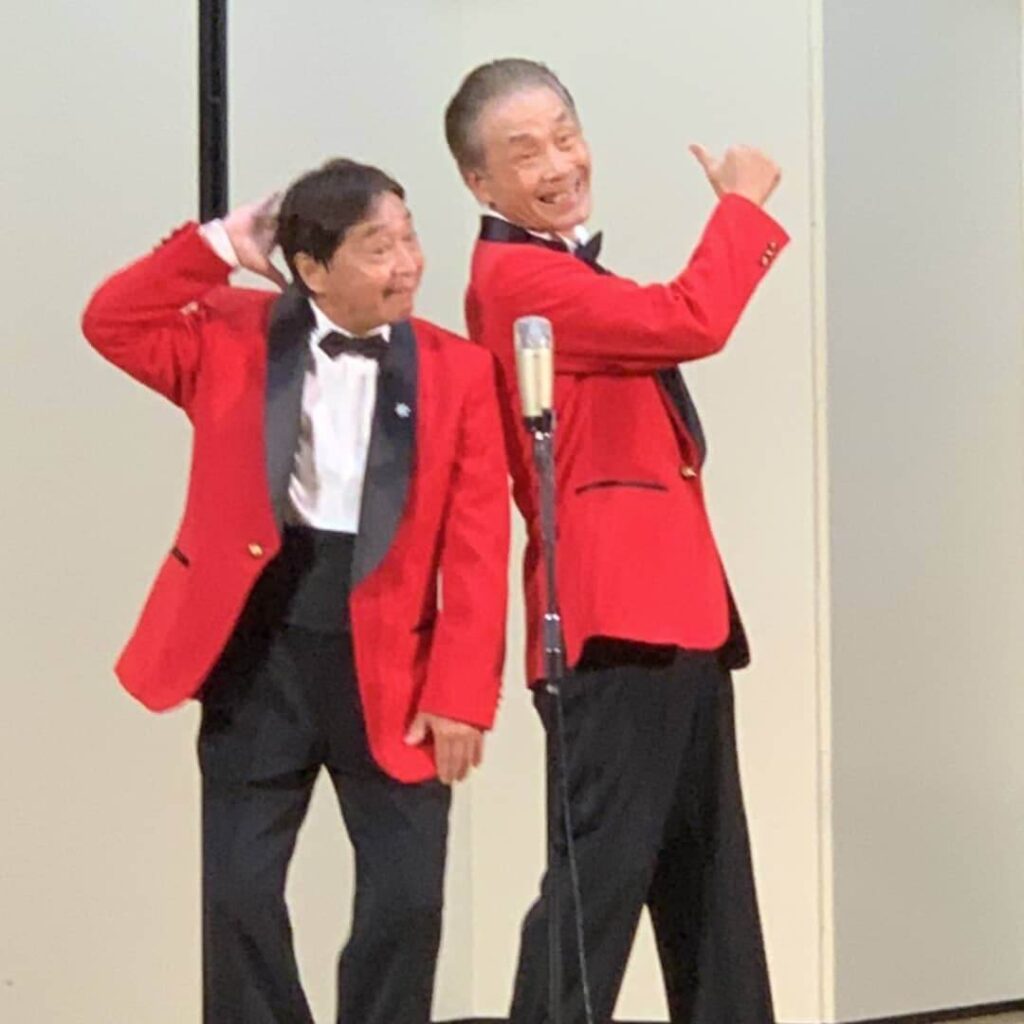

先日、水曜日のダウンタウンの放送で話題になった「おぼん・こぼん the FINAL」ご覧になりましたか?

経緯としてはコンビ結成56年を迎える浅草のスター、おぼん・こぼん師匠の仲が悪いので仲直りさせよう。という企画。

初めはおぼんさんから「解散ドッキリ」を仕掛けたらどうなるのか?

からスタートしたはずなのに、いつの間にか日頃の恨み節となり、ドッキリすら成立せず、この企画のせいでより悪化したのではないか説。笑。

次に、かなり日にちを空けて「催眠術をかけたら仲直りできるのではないか?」と試すも無惨な結果に。

(個人的には、催眠術も潜在意識にアプローチしていると考えている人なので、意外といい結果になったらすごいなー。とお煎餅をかじりながらほへーっと見ていた当時を思い出しました。)

そして今回「the FINAL」と題して完結編の放送となったわけです。

新たにN H Kのファミリーヒストリーを模してのアプローチ。

お互いの生誕からコンビ結成の経緯、上京しスターダムへ。そしてコンビ不仲になった理由まで赤裸々に語られました。

なんと仲が良かった時代には両家族で旅行に行ったというエピソードも。

最終的にはお互いの娘同士が久々に再会し現在の不仲の状況を悲しんでいる。

「お父さん仲直りしてや~」と涙ながらに訴える娘たち。

通常の流れであればここまで求められたら

「ほな、しゃあないな」なんていう一言で

「ごめんな、悪かったな」なんて言葉が出そうなもんですが。

出ない。笑。

56年間の積年の思いって本人たちが言ってましたからね。

なぜ強情に対立するのか

とにかくお互いの言い分は

「あいつが悪い、あいつの性格が悪い」

「どうせわからへん、言っても伝わらん」

共通するのは「相手が変わるならこっちが変わってやってもいい」という強情さです。

チームビルディングのトレーナーという視点で考えてみますと、お互いに正しさと正しさの証明をしていて、引くに引けない状況。

とてもわかりやすい対立の構造です。

経営者からの相談でも結構多いのですが、

「部署間の連携がうまくいかない」という悩みをよく聞きます。

例えば営業部と生産部。

営業部は仕事がとりたいから、お客さんの無理を聞いてくる。生産部が無理すればいいと思っている。

そのしわ寄せが生産部に集まる。生産部から不満が爆発してしまう。

営業部は

「俺たちが仕事を取ってきているんだ!」

生産部は

「俺たちが作らなかったら売れないんだぞ!」

ものすごく簡略化するとこういうことです。

どっちも正しいんですよね。

正しいからこそ、引いたら負け。

特に男性性が強い人たちだと、負け=死ぐらいに思っています。

で、引くに引けない。

あら、どっかで聞いた話ではないでしょうか。

おぼん・こぼん闘争はどう終結したのか

前述のおぼんこぼん師匠たちはどのような結末だったのか。

本当に紆余曲折あったので、ぜひ過去回が見れるパラビで見て欲しいのですが。

結末だけ言うと

「おもろい漫才がしたいんや」

と言う一つの目標に意識が向いた。

ということです。

今まで対立構造として、お互いがお互いの方を向いて、お前が悪い!俺が正しい!と言い合っていた二人が、あれ?なんのための喧嘩だっけ?とふと冷静になります。

そして「面白い漫才がしたいんだった」一つの目標を思い出すのです。

すると、体の向きが二人とも正面を向いて肩を組んで歩けるようになる。

本当に、鮮やかな仲直りでした。

両者の勇気が、二人の絆を思い出させたのでした。

最後は、10年ぶりとなる掛け合いのある漫才を披露し大円団となりました。

まとめ

特に仕事に対しての真剣に捉えている人たちほど、

・ここまでやってきた自負

・自分のやり方への自信

・譲れない強情さ

を抱えているのだと思います。

だからこそ、本当のゴールを思い出すこと。

先程の営業部と生産部のあるある闘争。

思い出して欲しいのは、両者ともに

「自社の業績に貢献したい」

という共通のゴールがあるということ。

お互いに相手があっての自分達であることを忘れないこと。

一つのチームになるために相互依存の関係性を強く構築していくこと。

ついつい、相手をみて私は正しい、相手が間違っている。そんな判断をしてしまいがちです。

そんな時は、前を向いて「私たちのゴール」を今一度見つめ直しましょう。

より良いチームづくりの気づきになれば幸いです。

より良いチームづくりを行うために

マネジメントやチームづくりは、いきなりできるものではありません。

チームメンバーに仕事を楽しみながら成果を出してもらうコツは何か?主体的に取り組んでもらう為のポイントはどんなものか?さまざまな事を学んでいく必要があります。

ワンネス経営®の公式LINEでは経営者と管理職向けのチームづくりについて情報発信を行っています!

自走するチームをつくる為にご登録下さい!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2022.12.13

コンプライアンス研修の準備方法|実施までの流れをわかりやすく解説!

チームづくり「コンプライアンス研修をやることになったけど、まず何からしたらいいのだろうか」と悩んでいる方も多いかもしれません。 研修をスムーズに進めるためには、あらかじめしっかり準備をしておくことが重要です。 コンプライアンス研修を実施する場合、どのような準備が必要なのでしょうか。 今回は、コンプライアンス研修を実施するまでの準備について、その流れをわかりやすく解説します。 コンプライアンス研修の準備の流れ コンプライアンス研修を準備する際の流れは下記の通りです。 研修の目的を決める テーマ・内容を決める 対象者を決める 研修形式を決める それぞれの段階で行うことについて説明します。 研修の目的を決める はじめに、コンプライアンス研修を行う目的を明確にしておきましょう。 目的が曖昧なまま準備を進めてしてしまうと、この後に決めるテーマや内容のポイントがブレてしまいます。 前回の記事でも紹介しましたが、研修の目的には主に下記の3つがあります。 コンプライアンス知識の理解 コンプライアンス違反へのリスクヘッジ 企業の価値向上 新入社員に基本的なルールを教えるためなのか、コンプライアンス違反が起こった後の対応を教えるためなのか、といった実施目的を定めておくことが重要です。 テーマ・内容を決める 目的を明確にしたら、研修のテーマと内容を決めていきます。 テーマを決める時のポイントとして、さまざまなコンプライアンス違反の事例を参考にすることが挙げられます。 その際は、事例を紹介するだけでなく、実際の業務の際に起こり得るコンプライアンス違反を研修に反映させると良いです。 また、社会的に話題性のあるテーマを取り上げれば、研修に対して興味・関心を持ちやすくなります。 そして研修内容を決める時は、業務や分野ごとにまとめながら行うのがおすすめです。 研修資料も、情報をまとめるように意識して作成すれば、受講者の予習や復習に大いに役立ちます。 対象者を決める 次に、研修テーマごとの受講対象者を決めます。 同じテーマの研修を全社員が受ける必要はありません。 経歴や役職、業務内容によって最適な研修は異なるため、テーマごとに受講すべき社員カテゴリーを選択します。 例えば、コンプライアンスの基本や社会のルールがテーマなら新入社員を対象に、またコンプライアンス違反が起きた時の対処法などがテーマなら管理職を対象にするといった具合です。 研修形式を決める テーマと内容が決まったら、研修の形式を決めていきます。 コンプライアンス研修の形式には、以下の4つがあります。 社内で行う 講師を呼んで行う オンラインで行う 社外研修への参加 それぞれについて説明します。 社内で行う コンプライアンス研修の一般的な形式として、社内での集合研修があります。 ほとんどの場合、総務や人事の担当者が講師として行うことになり、内容を練ったり、資料を作成したりなどの入念な準備が必要です。 担当者に大きな負担がかかる一方、コストや受講者の手間がかからないといったメリットもあります。 また、社内での集合研修は説明だけのインプット型になりがちですが、アウトプットを適度に取り入れるとスムーズな知識習得が可能になります。 特におすすめなのが、少人数グループで行う、コンプライアンスをテーマとしたディスカッションです。 こういった時間を取り入れることで、研修が活発化するのはもちろん、社員同士のコミュニケーションも図れます。 講師を呼んで行う 社内でコンプライアンス研修を実施する場合、専門の講師を呼んで行う形式もあります。 リスクマネジメントに精通した専門家や弁護士などに研修を行ってもらうことで、具体的な経験に基づいたより深い知識が身につきます。 研修全体ではなく、一部の時間を使って話してもらうのもおすすめです。 コストはかかりますが、新鮮かつメリハリのある研修を目指すなら検討の余地があります。 オンラインで行う オンラインで行うことで、場所や時間を問わずにコンプライアンス研修の実施が可能です。 リモートワークが定着した現在では、オンライン研修やeラーニング研修も一般的になっています。 コンプライアンス研修が可能なシステムやツールを上手に選んで活用すると良いです。 社外研修への参加 社外で開催されている研修やセミナーに参加する形式もあります。 社外の人たちとの交流が図れたり、一般的な常識を得やすかったりといったメリットがある反面、自社や担当業務への活用が難しいといったデメリットもあります。 社外でのコンプライアンス研修に参加する際は、活用可能な内容なのかしっかり検討することが大切です。 まとめ コンプライアンス研修を準備する際は、目的を明確にしてからテーマ・内容を決め、対象社員と研修形式を決めていくという流れになります。 コンプライアンス研修にはさまざまなテーマや内容があるため、はじめに行う「目的の明確化」が最も重要と言えます。 最後に決めるべき研修形式も、自社に合ったものを選択すると良いでしょう。 何を準備すればいいのか迷っている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

-

2022.11.08

パーソナライズドラーニングとは?注目されている背景と類似用語との違いについて解説

チームづくり個々の興味や経験などに合わせた理想的な学習モデルとして「パーソナライズドラーニング」がトレンドになっています。 自社の研修にパーソナライズドラーニングを取り入れて活用したい、と考えている方も多いのではないでしょうか。 しかし、パーソナライズドラーニングとはどのような教育方法なのか、また似ている言葉との違い、といった点がわかりにくいものです。 そこで今回は、パーソナライズドラーニングについてその背景などを解説し、似た用語との違いをわかりやすく説明していきます。 パーソナライズドラーニングとは? 個人のために何かをカスタムすることを「パーソナライズ」といい、「パーソナライズドラーニング」は個人のために学習をカスタムすることを指します。 つまりパーソナライズドラーニングとは、学習対象者一人ひとりの興味、経験、好みの学習方法などに合わせたやり取りを提供する学習手法です。 個人のレベルに合わせた学習プログラムを提供するといった理想的なモデルとして、パーソナライズドラーニングは教育現場において以前から注目されてきました。 そして2018年以降は、社会人学習や企業の人材開発の観点からも最新トレンドとなっています。 注目されている背景 パーソナライズドラーニングの実験的試みは、米大手IT企業の元エンジニアが2013年に立ち上げた学校「Alt School」から始まりました。 Alt Schoolでは、学年相応の習得スキルレベルは決められていますが、教師と相談しながら一人ひとりの学習プログラムを進め、教材や副読本などはそれぞれの関心に基づいたものを使用します。 そして最終的には、それらの情報がビッグデータ化され、教材や学習方法に生徒の特性や習熟度に応じた推奨機能が搭載されるようです。 このように、パーソナライズドラーニングは、ICT(情報通信技術)の進歩によってますますの広がりが期待されています。 また、日本においては、公的教育機関が抱える「学習機会の不公平さ」の問題が背景として挙げられます。 ごく普通の教育現場では、同じ教師が同じ教材を使って同じ学習者たちに教える、というスタイルが一般的です。 しかし、こういった「教育機会の平等」は、学習機会の不公平さも生み出しています。 この問題を解消するため、教師が生徒の学習に合わせてカリキュラムや進捗度を調整する、というやり方で行うケースもありますが、リソース不足などの課題も多く、限りがあると言えます。 そこで現在、テクノロジーを使って効率的に個々に適合した学習環境を提供するパーソナライズドラーニングが注目を浴びているのです。 社会人学習におけるパーソナライズドラーニング 近年、パーソナライズドラーニングは、社会人学習においても注目されています。 例えば仕事でプログラミング知識が必要になった場合、実践的なプログラミングを学べるAIアプリの利用が可能です。 自分だけのプログラムを楽しみながら学んだり、クイズ形式で進捗度が計れたりといった方法で、個人の課題と向き合ったパーソナライズドラーニングを高い精度で実現してくれます。 パーソナライズドラーニングと似た用語との違い パーソナライズドラーニングと似た用語として、下記の2つがあります。 ブレンディッドラーニング アダプティブラーニング それぞれとの違いを解説します。 ブレンディッドラーニングとの違い 以前ご紹介したブレンディッドラーニングは、複数の学びをブレンドして新しい学びを構築する教育手法です。 例えば、eラーニングでそれぞれが事前学習を行ったあと、集合研修で講義や実践、ワークショップを行うといった形式が挙げられます。 ブレンディッドラーニングはさまざまな学習方法を組み合わせた教育手法であって、その内容としてはある程度同じものが提供されます。 それと比較してパーソナライズドラーニングは、より個人に目を向けて対応する教育方法だと言えます。 アダプティブラーニングとの違い アダプティブラーニングとは、AIを使って学習者の学習進捗状況や理解度、成績結果などを分析し、それに合わせて一人ひとりに最適な学習プランやコンテンツを提供することを指します。 一方、パーソナライズドラーニングは、学習者の興味・関心に合わせて学習内容や方法を調整するという取り組みです。 つまり、パーソナライズドラーニングのくくりの中にアダプティブラーニングがあるといった認識です。 AIやICT(情報通信技術)といったコンピューターベースのテクノロジーはパーソナライズドラーニングでも活用しますが、アダプティブラーニングではより具体的に活用する点が違いになります。 まとめ 個人のために学習をカスタムするという意味を持つパーソナライズドラーニングは、学習対象者一人ひとりの興味、経験、好みの学習方法などに合わせた学習方法です。 現在、教育現場だけでなく、社会人学習などにおいてもトレンドとなっていますが、その背景を理解しておくことが大切です。 また、ブレンディッドラーニングやアダプティブラーニングといった用語との違いの明確化も重要になります。 自社の人材育成を効果的に行うためにも、パーソナライズドラーニングについてあらかじめしっかり理解しておきましょう。 https://flapsplan.co.jp/blog0140/ ブレンディッドラーニングに関する解説記事はこちらです。ぜひご覧ください。

-

2024.06.13

VUCAの時代とは?対応できる企業になるためのポイントを解説

チームづくり我々を取り巻く環境は、新たな感染症の脅威や自然災害、急速なテクノロジーの進歩により、先行きを見通すことが非常に難しくなっています。 近年、このような予測困難な状況を表す言葉として「VUCA(ブーカ)」という言葉が用いられることが増えてきました。 今回は、VUCAについて解説するとともに、VUCAの時代に対応できる企業になるためのポイントを解説します。 VUCAの時代に対応できる企業について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 VUCAについて VUCA(ブーカ)とは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったものです。 これらの要素を組み合わせることで、現代のビジネス環境が予測困難で、絶えず変化し続ける状況を表現しています。 それぞれの言葉について解説します。 変動性(Volatility) 変化のスピードが速く、その変化の幅が大きいことを表す言葉です。 技術革新や消費者の嗜好の変化、経済情勢の変動などにより、現代のビジネス環境は短期間で大きく変化します。 企業は、この変動性に素早く適応し、柔軟に対応することが重要です。 不確実性(Uncertainty) 将来の予測が困難であることです。 過去のデータや経験則が通用しない状況下では、先行きを見通すことが難しくなります。 近年では、地球全体の気候変動や新型コロナウイルスの感染拡大といった状況が挙げられます。 不確実性に対処するためには、適切なリスク管理などが欠かせません。 複雑性(Complexity) ビジネスを取り巻く要因が多岐にわたり、それらが複雑に絡み合っていることを指します。 特にグローバル化の進展により、企業は国際的な競争にさらされ、製品やサービスが販売に至るまでの流れも複雑化しています。 日本で通用していた成功例が海外では通用しないなど、複雑化によってさまざまな課題が現れがちです。 曖昧性(Ambiguity) 物事の因果関係が不明確で、解釈が難しいことを表します。 従来の常識や規範が通用しない状況下では、意思決定の基準が曖昧になります。 曖昧性に対処するには、多様な視点を取り入れ、柔軟な思考を持つことが大切です。 VUCAの時代に対応できる企業になるためのポイント VUCAの時代に対応できる企業になるには、下記の3つのポイントを押さえておくことが重要です。 明確なビジョンで進むべき方向を示す イノベーションで新たな価値を生み出す 人材の多様性を活かした組織づくり それぞれ解説します。 明確なビジョンで進むべき方向を示す VUCAの時代においては先行きを予測することが難しく、常に変化に適応していく必要があります。 そのため、明確なビジョンを掲げて一貫性のある対応を取り、その場しのぎにならないようにすることが重要です。 まずは組織として目指すべき方向性を示し、それをもとに個人レベルで達成すべき目標を明確に定めていくとよいです。 ビジョンを設けることで、変化の激しい時代にあってもブレることなく前進できます。 イノベーションで新たな価値を生み出す 変化が激しく予測困難なVUCA時代では、固定観念や過去の成功例に縛られていると業績悪化を招きかねません。 VUCA時代で企業が生き残るには、革新的な技術を取り入れ、新しい価値を生み出すイノベーションが必要です。 例えば、異業種企業や大学、研究機関などと連携するオープンイノベーションも有効です。 多様な視点やアイデアを結集することで、画期的な商品やサービスが生まれる可能性が高まります。 また、イノベーションを促進するには、さまざまな人材が活躍できる職場環境の整備が欠かせません。 テレワークなどの新しい働き方を取り入れたり、失敗を恐れずに挑戦できる組織文化を養ったりすることが変化の時代を勝ち抜くカギとなります。 人材の多様性を活かした組織づくり VUCAの時代においては、多様なバックグラウンドを持つ人材をその能力に応じて採用することが重要です。 経験やスキル、考え方の異なる人材を集めることで、激しい変化にも柔軟に対応できる組織づくりが可能になります。 さまざまな人々が共存し、それぞれの強みを発揮できる環境を整えることは、雇用対策としてだけでなく、企業の競争力向上にも役立ちます。 まとめ VUCAの時代に対応するには、明確なビジョンを掲げてイノベーションを推進し、多様な人材を活かすことが重要です。 変化に適応しながら新たな価値を生み出し、柔軟な組織づくりを行うことで、企業は激動の時代を乗り越えることができます。 今回の記事を参考に、VUCAの時代に対応できる企業を目指しましょう。

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。