Column

2022.03.22

褒めるのって難しいと感じる人へ

チームづくり

研修中にアンケートをとると意外と多い。

「褒めるのが苦手です」という人。

聞いてみると大体

「何を褒めていいかわからない」

か

「自分なんかに褒められても嬉しくないんじゃないか」

という、なんともボリュームつまみのぶっ壊れた回答をいただけます。

ちょうどよくできないものですかね。

そんな人に問いかける質問がこちら。

「褒める」と「承認」の違いをご存知ですか?

「褒めて伸びるタイプなんです。」

ってよく聞きますが、叱られて伸びるタイプはそういません。

人はやはり褒められたい生き物のようです。

社会生活の中で重要な位置づけなのだと思います。

ただ、褒める前に必要な◯◯という関係性も存在します。

今回は、スタッフ教育以前のコミュニケーションである、褒めること、承認することについてお伝えします。

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

【三段階の承認】下から積み上げよう!

まず褒めることと承認することの違いを明らかにしましょう。

以前書いた記事はこちら↓

リーダー必読!「褒めて伸ばす」の落とし穴

褒める:良いと評価をすること

承認する:ただ事実を認めること

スタッフ教育の前の人間関係の上では、

褒めるより先に承認することが重要になってきます。

なぜなら、信頼関係がない人から評価されても対して嬉しくないからです。

極端な話、街中を歩いていてすれ違いざまに

「髪型ステキだね」

とか言われたらどうですか?キモくないですか?

よく知らない人から評価されても恐怖しか感じません。

社内でも同様です。

いきなり評価されても受け取れません。

信頼関係の構築にはまず承認の力が必要です。

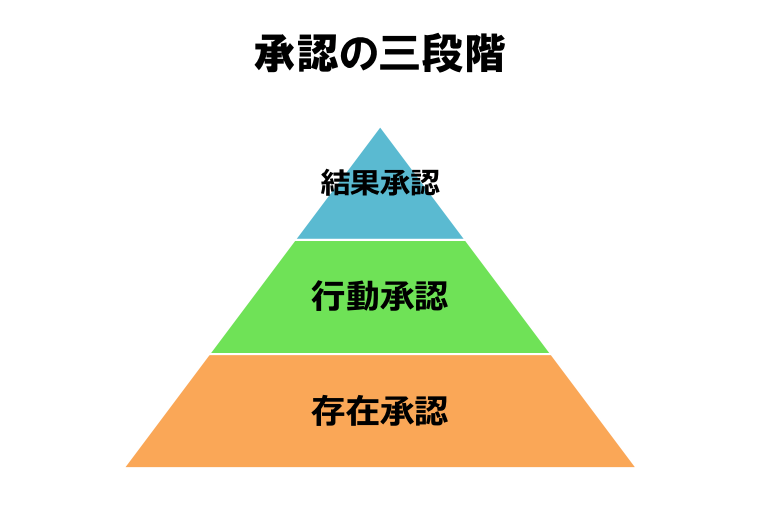

実はこの「承認」には3種類あります。

- 結果承認

- 行動承認

- 存在承認

ご存知の方もいるかもしれませんが

この3つがピラミッドのようになっています。

大切なことは

承認はピラミッドの土台の部分

存在承認から積み上げていくことです。

誕生日は存在承認の大チャンス!

承認の1番の土台になる存在承認とは

「その人の存在そのものを認める」

ということです。

例えば

「今日もいてくれてありがとう」

「〇〇さんがいてくれると、とっても助かるわ〜」

「〇〇さんがいてくれるだけで、なんだか安心するよ」

という声かけです。

ただ、毎日「今日もいてくれてありがとう」と

伝えていると、ちょっと変な雰囲気になってしまいます。

それを可能にするのが挨拶です。

「おはようございます。」

というこの言葉。

よく考えたら意味がわかりません。

おはようございます。と言ったら、

おはようございます。と返さないといけない。

意味はよくわかりません。

そういうものだとしか応えられません。

しかも、こちらが伝えたのに返って来なかったら腹が立つ。

いよいよワケがわかりません。

それに終止符を打つ考え方がこちらです。

おはようございますには

「今日もいてくれてありがとう」

という意味が含まれている。

そして返事のおはようございますには

「いえいえあなたこそ」

という意味が含まれている。

ということです。

そう考えると全ての合点がいきます。

挨拶は存在承認なのです。

だから夜の職場でも出会ったらまずは

「おはようございます」なんでしょうね。

存在承認をする上でもう一つ良いタイミングが誕生日です。

スタッフさんへ「生まれてきてくれてありがとう」という最大の存在承認を自然にできるチャンスです。

盛大にやる必要はありません。

プレゼントも重要ではありません。

誕生日のお祝いが決め事になると厄介です。

本質を見失います。

そうではなくて、せめて同じチームなら気にかけて

「誕生日おめでとう!」と声かけをしましょう。

自発的なスタッフを育てる行動承認

存在承認の上に、行動承認が乗っかります。

行動承認とは、

「その人が行動したことを認める」こと。

行動承認を行うほど、自発的に動いてくれるスタッフが増えます。

実は多くのリーダーがここを見落としてしまうところなので、しっかり確認してくださいね!

例えば

「へぇ〜〇〇にチャレンジしてるんだ!それだけでも十分凄いと思うよ!」

「いつも頑張っているね!」

など、結果に左右されることなく行動すること自体に価値があると認めてあげる。

これを繰り返すと、スタッフも「ちゃんと見てくれているんだ」「次も頑張ろう!」という気持ちになってくれます。

土台のない結果承認は逆効果

最後にくるのが結果承認

実はこれが「褒める」ということです。

結果承認とは

その人の成果を認める(褒める)こと。

例えば

「目標達成おめでとう!やったね!」

「頑張ったね!」

という声かけ。

注意したいことは、

存在承認、行動承認という土台がない状態での

「結果承認(褒める)」は逆効果になってしまう

ということです。

冒頭にもお伝えしましたが、承認の土台がないと

「あなたに褒められても嬉しくないし」

と思われてしまう恐れがあります。

まとめ

今回は三段階の承認についてご紹介しました。

ポイントは

存在承認と行動承認を積み上げることが

あなたを「褒められて嬉しい人」へと

変えてくれます。

ただし、間違えてはいけません。

がんばっているという行動で評価してはいけません。

評価は結果でされるべきです。

行動は承認、結果で評価。

ここはとても大事だと思います。

チームを強くするための承認から始めていきましょう。

強いチームづくりのヒントになれば幸いです。

日々の積み重ねをサポートします!

どんなに意識をしていても、人間は忘れてしまう生き物です。

公式LINEにご登録いただければ、スタッフ教育やチームづくりについてのお役立ち情報を自動的に受け取る事ができます。

特に経営者や管理職の方で、チームづくりについてお悩みがある方は必見です!

下のボタンからご登録お願いいたします!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2023.11.21

サーバントリーダーシップでリーダーに求められるものとは?必要な10の特性について解説

チームづくりリーダー育成への取り組みを前向きに検討する際、サーバントリーダーシップの導入を考える方も多いのではないでしょうか。 サーバントリーダーシップを取り入れる際は、リーダーに求められる特性を把握しておく必要があります。 今回は、サーバントリーダーシップでリーダーに求められる10の特性について紹介します。 ぜひ、参考にしてみてください。 サーバントリーダーシップのおさらい サーバントリーダーシップは、部下のニーズを最優先に考え、それに基づいて行動するリーダーシップ理論です。 リーダーからのトップダウンによる従来の支配型リーダーシップとは異なり、リーダーが部下の話を聞いて理解し、ともに協力して目標を達成するのがサーバントリーダーシップの特徴です。 一人ひとりの強みや主体性を引き出すことで、部下は自分が大切にされていると感じ、より良いパフォーマンスを上げられます。 ただし、サーバントリーダーシップを発揮するには、必要とされる特性をリーダーが持っておかなければいけません。 この理論を提唱したロバート・K・グリーンリーフ氏は、サーバントリーダーシップにおいてリーダーに求められる10の特性を挙げて定義付けています。 サーバントリーダーシップでリーダーに求められる10の特性 サーバントリーダーシップでリーダーに必要な10の特性は次のとおりです。 傾聴(Listening) 共感(Empathy) 癒し(Healing) 気づき(Awareness) 説得(Persuasion) 概念化(Conceptualization) 先見力(Foresight) 執事役(Stewardship) 人々の成長への関与(Commitment to the Growth of people) コミュニティづくり(Building community) それぞれについて解説します。 1.傾聴(Listening) リーダーには、部下の意見や考えを真剣に聞き、理解しようとする傾聴力が求められます。 話に耳を傾けるだけでなく、相手の話を否定せず、柔軟に受けとめる姿勢が大切です。 2.共感(Empathy) 部下の立場に立ち、気持ちや感情に寄り添うこともリーダーには欠かせない特性です。 リーダーの共感の姿勢が見えることで、部下は自分が理解され、尊重されていると感じることができます。 3.癒し(Healing) リーダーは、部下に安心感を与え、場合によっては心を癒す役割も持ちます。 チームをまとめて成果を上げるには、部下への精神的なフォローやサポートが必要です。 4.気づき(Awareness) 客観的な視点を持って自己を認識し、周りの状況について偏見なく見極めることも重要です。 これにより、リーダーはより効果的な意思決定を行うことができます。 5.説得(Persuasion) リーダーには、信頼関係を維持しながら部下を説得する能力も欠かせません。 サーバントリーダーシップに基づき、自主的な行動を促すような説得スキルが必要になります。 6.概念化(Conceptualization) 部下に対してわかりやすく伝える、つまり概念化する力も求められます。 リーダー自身のビジョンはもちろん、組織全体の目標なども概念化して部下に伝え、理解してもらうことが大切です。 7.先見力(Foresight) リーダーには、現在の状況を把握して未来を予測し、その結果に基づいて意思決定を行う能力が必要です。 先見力によってさまざまな対策を講じることができ、危機管理にも役立ちます。 8.執事役(Stewardship) 部下に対して適切な指導を行う、執事的な役割も求められます。 これにより、リーダーは部下に対して信頼性と信用性を示すことが可能です。 9.人々の成長への関与(Commitment to the Growth of people) リーダーは、部下の成長を支援する必要があります。 一人ひとりの長所を理解して引き出すことで、成長につなげられます。 10.コミュニティづくり(Building community) チームや組織内でのコミュニティを構築し、一体感を高めることも必要です。 最適なコミュニティでは、部下は自分が大切な一部であると感じ、自主的に行動するようになります。 まとめ サーバントリーダーシップは、部下のニーズを最優先に考え、それに基づいて行動するリーダーシップスタイルです。 今回紹介した10の特性は、リーダーが部下を尊重し、支援し、成長させるために重要な要素です。 これを踏まえてサーバントリーダーシップを発揮することで、組織の目標達成につながります。 サーバントリーダーシップに取り組む際は、リーダーに求められる特性を理解しておくとよいでしょう。

-

2023.01.31

代表的なリスクマネジメント3つと企業事例を紹介!

チームづくり急激に変化する社会環境などに伴い、リスクを組織的に管理するリスクマネジメントが大きな注目を浴びています。 リスクは多様化しており、企業はリスクマネジメントの必要性を認識して積極的に実施していかなければいけません。 ただし、実際自社に取り入れる場合、どのように行えばいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。 具体的に検討する際は、代表的なものや企業の事例を知っておくことで参考にしやすいはずです。 今回の記事では、企業が取り組むべき代表的なリスクマネジメントについて説明し、3つの企業事例を紹介します。 代表的なリスクマネジメント 企業のホワイト化を総合的に評価する国内唯一の認定制度「ホワイト企業認定」では、2020年3月よりリスクマネジメントを審査の設問内容に追加しています。 ここで審査項目とされているリスクマネジメントの内容は、全企業で取り組むべき代表的な事項と言えるため、確認しておくことが重要です。 代表的なリスクマネジメントは、下記の3つになります。 情報セキュリティ 事業継続計画(BCP) 労働安全衛生 それぞれについて解説します。 情報セキュリティ 情報セキュリティにおけるリスクマネジメントでは、初めに情報セキュリティに関する方針や規定を定め、ネットワーク機器一覧や環境マップ、情報資産台帳などの作成を行います。 その際は、内部だけで決めるのではなく、外部の専門家の意見を取り入れることがおすすめです。 続けて、どのような役割と責任があるかを業務ごとに明確にした上で、全従業員にセキュリティ対策のルールをしっかり周知します。 また、情報セキュリティ教育として、セキュリティ上の脅威や対策について教えることも大事なポイントです。 事業継続計画(BCP) 自然災害や不祥事といった緊急事態が発生した際に、被害を最小限に抑え、いち早く事業が再開できるような方法・対策をまとめた計画を「事業継続計画」(BCP:Business Continuity Plan)と言います。 企業は、緊急事態発生時に従業員の安全や健康を確保するための待機方法や連絡手段、緊急時対応人員の確保などを定めたBCPを作成しておく必要があります。 また、BCPを理解するための従業員への教育研修も必須です。 BCPの導入により、緊急時の被害や操業停止期間を最小限に抑えることができ、企業への高い評価にもつながります。 労働安全衛生 企業は、労働安全衛生に関する方針や規定を定めた上で、全従業員に周知しておかなければいけません。 ポスターの掲示や表彰制度の導入、安全衛生の啓蒙につながるセミナーの開催などで、意識向上を図ることが重要です。 加えて、「管理責任者」を選任し、役割や責任、権限を決めておく必要があります。 リスクマネジメントの企業事例 次に、リスクマネジメントの具体的な企業事例を3つ紹介します。 富士通株式会社の事例 テクノロジーソリューションやデバイスソリューションを事業内容とする富士通は、パソコンやスマートフォン、カーナビなどでおなじみの企業です。 富士通では、取締役会に直属するリスクマネジメント・コンプライアンスに関わる最高決定機関として「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、富士通グループ全体のリスクに対する適切な把握・対応を実施中です。 また、国内外の各部門・グループ会社にリスク・コンプライアンス責任者を配置することで相互連携の体制構築に努めています。 加えて、社長直下の組織である全社「リスクマネジメント室」にリスク・コンプライアンス委員会事務局機能を移管し、CRMO(Chief Risk Management Officer)のもと、リスク情報全般の把握・対応を行っています。 リスクマネジメントの徹底を図るため、富士通グループ全体における階層別の各種教育・研修実施はもちろん、全社防災体制と合同防災訓練、BCP活動の取り組みに力を入れている点も特徴の一つです。 参考:富士通株式会社|リスクマネジメント カゴメ株式会社の事例 「野菜の会社」として自然の恵みを最大限に活かし、健康寿命の延伸への貢献を目指すカゴメでは、「食の安全」を中心にさまざまなリスク低減活動を推進しています。 特徴として、全社的なリスクマネジメント(ERM:Enterprise Risk Management)体制に沿った、継続的なリスクマネジメントへの取り組みが挙げられます。 各部門での対応に加え、リスク管理体制の充実を図るため、食品企業として重要視する6つの専門委員会を設置して対応を推進中です。 また、2021年には代表取締役を議長とする「リスクマネジメント統括委員会」を新設しました。 加えて、プライバシーポリシーを制定し、個人情報保護に努めているほか、震災対策知識とカゴメの震災対策をまとめた「カゴメセーフティネット」の導入でクライシスマネジメント強化にも注力中です。 BCPの観点においては、2012年に制定した「カゴメグループ災害対策基本行動計画」、2017年に制定した「BCP初動基準」による各事業所で防災訓練や安否確認訓練を行っており、「事業継続マネジメント(BCM)」の取り組みも進めています。 参考:カゴメ株式会社|さまざまなリスクへの対応 高島屋株式会社の事例 百貨店やショッピングセンターでおなじみの高島屋では、リスクマネジメントとして、社長を委員長とする「高島屋グループCSR委員会」を発足し、グループ全体にリスクマネジメント体勢を構築しています。 また、「高島屋グループリスクマネジメント委員会」では、さまざまなリスクを抽出してマニュアルの作成・整備を行い、予防体制を強化中です。 「危機管理」「倫理」「環境」「IR」といった個別課題に向けて本社の主幹部門が中心になり、関連各部署・企業と連携して的確な対応を行っている点が大きな特徴です。 参考:高島屋株式会社|ガバナンス&リスクマネジメント まとめ 多様化が進む近年、企業を取り巻くリスクには適切に対応していく必要があります。 そのため、リスクマネジメントを理解し、積極的に取り入れて行かなければいけません。 リスクマネジメントには、情報セキュリティや事業継続計画(BCP)、労働安全衛生などがあり、これらを押さえておくことが大切です。 ぜひ、今回紹介した具体的な企業事例を参考にして、リスクマネジメントの導入を検討してみてください。 コミュニケーション課題を解決するワンネス経営®︎ ワンネス経営®では公式LINEやYoutubeチャンネルでチームづくりのコツやコミュニケーションのポイントをお伝えしています。 具体的な行動方法まで詳しくお伝えしているため、知らなかった状態から→知っていて学びを活かせる状態になる事が可能です! 職場のコミュニケーションのズレを解消し、チームの生産性が上がると結果として売上も上がっていきます! 事務局:スズキヒラク LINE友達追加はこちら!ワンネス経営®︎公式LINE チャンネル登録お願いします!ワンネス経営®︎公式Youtube

-

2021.11.02

XYZ世代【世代間ギャップ】特徴を活かしたマネジメント方法は?

チームづくりみなさん、盗んだバイクで走り出してますか?(尾崎豊、最高ですよね) 敷かれたレールの上を歩くなんてまっぴらごめんだぜ。みたいな。(ついてきてます?) 親の言う通りには生きねえぜ!みたいな。(わかってもらえます?) 私の世代より上の人にはある程度の共感が生まれるはずです。でも、もう若い世代にはあんまり響かないんです。 大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。 投稿一覧へ 火のないところには煙は立たないように。ハングリーという状況がないのでハングリー精神は養われません。 そのせいなのかどうかはわかりませんが、この「敷かれたレール問題」について世代感ギャップがかなり大きいような気がします。 ここで世代間がどのように分類されているのか見てみましょう。 世代について整理してみた(注:私見がたっぷり) アメリカでの分類だったりするみたいですが、大まかこんな感じ。 年代についても明記する文献もあれば、年代後半。とかいう表記もちらほら。 でも、大体こんな感じ。 X世代:1965~1980年生まれ Y世代(ミレニアム世代):1981~1995年生まれ Z世代:1996~2012年生まれ X世代:1965~1980年生まれ 言わずもがな我らの世代。 ジャパン・アズ・ナンバーワンなどともてはやされ、ロックやパンクなど今までの封建的で閉鎖的な文化に革新的なことが起き始める。エレキギターを持ったら不良と呼ばれた時代。 とにかく親に反発することが美学。とにかく情報がなかったので通学路に落ちているエロ本にときめいた。ポケベル、P H Sが懐かしいと思う世代。 Y世代(ミレニアム世代) デジタルパイオニアと呼ばれる世代。 子どもの時にバブルの絶頂そして崩壊を体験し、お金じゃないよね~。みたいな価値観を育むとともに、あらゆるゲームの進化、そして携帯電話、P C、スマホ。とデジタルデバイスの急速な進化とともに成長し対応していった世代。 Z世代:1996~2012年生まれ デジタルネイティブと呼ばれる世代。X世代の子どもにあたる。 もう生まれた時からインターネットがある。スマホやタブレット、S N Sがある。知りたいものはすぐそこで知れる。繋がりたい人とはすぐに繋がれる。ちょっとでも質問しようならググれカスと言われる。 敷かれたレールを走るのが一番早いことを知っている。固定電話はおじいちゃんとおばあちゃんが使うものである。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 世代間で価値観が違うのは当たり前! いかがでしょうか。 X世代がデジタルデバイスに対しての開拓者なら、Z世代はもうそこにあったんだからエリートです。 ネットリテラシーが違いすぎます。それは価値観が違って当たり前でしょう。 昔、洗濯機、掃除機、冷蔵庫が家電「三種の神器」なんて言われてた時代の人と「いや、掃除はもうロボットが勝手にやるがな」の時代では違うはずです。 X世代がY、Z世代をマネジメントするのである しかし現実社会ではX世代がY、Z世代をマネジメントすることが大半ではないでしょうか。 Zはもちろん、Y世代であっても定年70歳説だとまだ若手の部類。 X世代は基本的に「(抑圧からの)自由だ~!」を求めるお年頃なんで、 「で自分はどうしたいの?」「個性を大事にしてやりたいことをやろう!」「自己決定が大事!」 とか言いたくなっちゃう。 そう言われるYとZは 「(そんなこと言われても自分がどうしたいとかはマジないし)がんばります!」「(そんなこと言われても自分がやりたいこととかマジわからんし)やります!」「(そんなこと言われても自分で決めた経験ほぼないし)決めます!」 と、答えるしかないのです。 結局、このバックグラウンドの違いによって、X世代の良かれと思った自由の提案がY 、Z世代を余計に苦しめたりするわけです。 さらに、その答えを受けてX世代は期待します。でも、Y とZの本心ではないのでワークしません。 するとX世代はこう思います。(え?自分がやるって言ったじゃん、これ以上どうしろっていうの?)で、X世代は自分を責めて病んでいきます。 もちろん、全員が全員じゃないですよ。あくまでそういう傾向強いよな。と言う話。 世代や価値観が変わってもマネジメントの本質は変わらない 結局のところ、マネジメントの本質に戻ると「すべきことをちゃんとやる」に立ち返ることになります。 本人のやりたいことではなく、すべきことを楽しませることがマネージャーの本懐ではないでしょうか。 やりたいことをやらせることは、申し訳ないけど誰にでもできます。しかも結果責任も取らないのであれば、ただの遊びです。 すべきことをやらせて、楽しませて、やりたいに変えること。 これがマネージャーとして真に必要な力ではないでしょうか? まとめ 世代も性別も価値観も違う人たちが集まって働くのです。 本当にチームとして機能するというのは思うより難しいと思います。 優しいと思われるのではなく、相手にとっての本当の優しさとは、厳しさも併せ持つことです。 敷かれたレールを拒んでいるのは実はX世代のあなただけかもしれません。 そこを走った方が早いのであればちゃんとレールを敷いてあげてください。 その上をちゃんと走らせてやってください。 すべきことをちゃんとやると、ものすごくたくさんの人が喜ぶんだ。と言うことを教えてあげてください。 そしてできたならしっかりと感謝を伝えてあげてください。 X Y Z世代がそれぞれ、どんなルートを通ろうが「自分と周りを幸せにしたい」 という願いは共通しているはずです。 私はそう信じています。 あなたのチームづくりのヒントになれば幸いです。 幅広い世代が活躍できるチームにするために 世代も経験の違うことから、話しの解釈が異なってしまうことは、ある種仕方がないことかもしれません。 しかし、コミュニケーションの課題は伝える側と受け取る側のお互いに注意するべきポイントを知っていることで驚くほど簡単に解決する事ができます! 幅広い世代が活躍できるチームのつくりかたをワンネス経営®︎の公式LINEからお受け取りください! 伝える側と受け取る側がどのようなことを注意するべきなのか?! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加! https://flapsplan.co.jp/blog0042/ https://flapsplan.co.jp/blog0022/

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。