Column

2021.11.02

XYZ世代【世代間ギャップ】特徴を活かしたマネジメント方法は?

チームづくり

目次

みなさん、盗んだバイクで走り出してますか?

(尾崎豊、最高ですよね)

敷かれたレールの上を歩くなんてまっぴらごめんだぜ。みたいな。

(ついてきてます?)

親の言う通りには生きねえぜ!みたいな。

(わかってもらえます?)

私の世代より上の人にはある程度の共感が生まれるはずです。

でも、もう若い世代にはあんまり響かないんです。

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

火のないところには煙は立たないように。

ハングリーという状況がないのでハングリー精神は養われません。

そのせいなのかどうかはわかりませんが、この「敷かれたレール問題」について世代感ギャップがかなり大きいような気がします。

ここで世代間がどのように分類されているのか見てみましょう。

世代について整理してみた(注:私見がたっぷり)

アメリカでの分類だったりするみたいですが、大まかこんな感じ。

年代についても明記する文献もあれば、年代後半。とかいう表記もちらほら。

でも、大体こんな感じ。

X世代:1965~1980年生まれ

Y世代(ミレニアム世代):1981~1995年生まれ

Z世代:1996~2012年生まれ

X世代:1965~1980年生まれ

言わずもがな我らの世代。

ジャパン・アズ・ナンバーワンなどともてはやされ、ロックやパンクなど今までの封建的で閉鎖的な文化に革新的なことが起き始める。エレキギターを持ったら不良と呼ばれた時代。

とにかく親に反発することが美学。とにかく情報がなかったので通学路に落ちているエロ本にときめいた。ポケベル、P H Sが懐かしいと思う世代。

Y世代(ミレニアム世代)

デジタルパイオニアと呼ばれる世代。

子どもの時にバブルの絶頂そして崩壊を体験し、お金じゃないよね~。みたいな価値観を育むとともに、あらゆるゲームの進化、そして携帯電話、P C、スマホ。とデジタルデバイスの急速な進化とともに成長し対応していった世代。

Z世代:1996~2012年生まれ

デジタルネイティブと呼ばれる世代。

X世代の子どもにあたる。

もう生まれた時からインターネットがある。スマホやタブレット、S N Sがある。知りたいものはすぐそこで知れる。繋がりたい人とはすぐに繋がれる。ちょっとでも質問しようならググれカスと言われる。

敷かれたレールを走るのが一番早いことを知っている。固定電話はおじいちゃんとおばあちゃんが使うものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

世代間で価値観が違うのは当たり前!

いかがでしょうか。

X世代がデジタルデバイスに対しての開拓者なら、Z世代はもうそこにあったんだからエリートです。

ネットリテラシーが違いすぎます。

それは価値観が違って当たり前でしょう。

昔、洗濯機、掃除機、冷蔵庫が家電「三種の神器」なんて言われてた時代の人と「いや、掃除はもうロボットが勝手にやるがな」の時代では違うはずです。

X世代がY、Z世代をマネジメントするのである

しかし現実社会ではX世代がY、Z世代をマネジメントすることが大半ではないでしょうか。

Zはもちろん、Y世代であっても定年70歳説だとまだ若手の部類。

X世代は基本的に「(抑圧からの)自由だ~!」を求めるお年頃なんで、

「で自分はどうしたいの?」

「個性を大事にしてやりたいことをやろう!」

「自己決定が大事!」

とか言いたくなっちゃう。

そう言われるYとZは

「(そんなこと言われても自分がどうしたいとかはマジないし)がんばります!」

「(そんなこと言われても自分がやりたいこととかマジわからんし)やります!」

「(そんなこと言われても自分で決めた経験ほぼないし)決めます!」

と、答えるしかないのです。

結局、このバックグラウンドの違いによって、X世代の良かれと思った自由の提案がY 、Z世代を余計に苦しめたりするわけです。

さらに、その答えを受けてX世代は期待します。

でも、Y とZの本心ではないのでワークしません。

するとX世代はこう思います。

(え?自分がやるって言ったじゃん、これ以上どうしろっていうの?)

で、X世代は自分を責めて病んでいきます。

もちろん、全員が全員じゃないですよ。あくまでそういう傾向強いよな。と言う話。

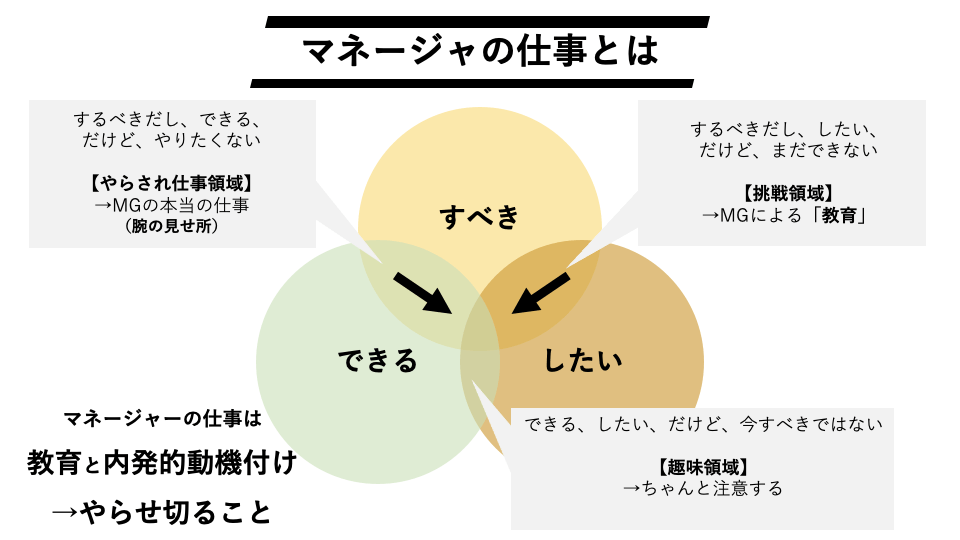

世代や価値観が変わってもマネジメントの本質は変わらない

結局のところ、マネジメントの本質に戻ると

「すべきことをちゃんとやる」

に立ち返ることになります。

本人のやりたいことではなく、

すべきことを楽しませることがマネージャーの本懐ではないでしょうか。

やりたいことをやらせることは、申し訳ないけど誰にでもできます。

しかも結果責任も取らないのであれば、ただの遊びです。

すべきことをやらせて、楽しませて、

やりたいに変えること。

これがマネージャーとして真に必要な力ではないでしょうか?

まとめ

世代も性別も価値観も違う人たちが集まって働くのです。

本当にチームとして機能するというのは思うより難しいと思います。

優しいと思われるのではなく、相手にとっての本当の優しさとは、厳しさも併せ持つことです。

敷かれたレールを拒んでいるのは実はX世代のあなただけかもしれません。

そこを走った方が早いのであればちゃんとレールを敷いてあげてください。

その上をちゃんと走らせてやってください。

すべきことをちゃんとやると、ものすごくたくさんの人が喜ぶんだ。と言うことを教えてあげてください。

そしてできたならしっかりと感謝を伝えてあげてください。

X Y Z世代がそれぞれ、どんなルートを通ろうが「自分と周りを幸せにしたい」

という願いは共通しているはずです。

私はそう信じています。

あなたのチームづくりのヒントになれば幸いです。

幅広い世代が活躍できるチームにするために

世代も経験の違うことから、話しの解釈が異なってしまうことは、ある種仕方がないことかもしれません。

しかし、コミュニケーションの課題は伝える側と受け取る側のお互いに注意するべきポイントを知っていることで驚くほど簡単に解決する事ができます!

幅広い世代が活躍できるチームのつくりかたをワンネス経営®︎の公式LINEからお受け取りください!

伝える側と受け取る側がどのようなことを注意するべきなのか?!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2025.04.08

モンスター社員とはどのような人?増加する背景や特徴について紹介!

チームづくり近年、会社が直面する深刻な課題として「モンスター社員」の問題が注目されています。 職場の秩序を乱し、業務効率を低下させるモンスター社員は、なぜ増加しているのでしょうか。 今回は、モンスター社員の概要や増加する背景を解説し、特徴についても紹介します。 健全な職場環境を守るための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。 モンスター社員とは 「モンスター社員」とは、職場において著しく問題のある言動や態度を示す社員を指す表現です。 一般的な職場のルールや社会的規範から大きく逸脱した行動をとり、周囲に重大な不利益をもたらすことから、「問題社員」と呼ぶ場合もあります。 モンスター社員の存在は、一時的な不調や能力不足とは本質的に異なる問題です。 彼らが引き起こす混乱や対立は、職場の雰囲気を悪化させるだけでなく、業務効率の低下、他の従業員のやる気低下、さらには顧客との関係悪化など、全体にわたって深刻な影響をもたらします。 そのため、モンスター社員の問題は見過ごすことのできない経営課題となっています。 モンスター社員への適切な対応や管理は、健全な職場環境を維持し、会社の生産性を守るために不可欠な要素となっているのです。 モンスター社員が増加する背景 モンスター社員の増加には、現代社会特有の要因が背景となっています。 まず、インターネットの普及によって誰でも労働関連の情報にアクセスできるようになりました。 この状況は本来労働者の権利保護に有益ですが、一部の社員は断片的な情報を都合よく解釈し、「権利」を盾に不当な要求や反抗的態度を正当化することがあります。 法律の専門家ではない管理者はこれらの主張が正当なのか判断できず、対応に苦慮するケースが増えているのです。 また、近年「ハラスメント」という言葉に対する誤解が広がっています。 「受け手が不快に感じればハラスメントである」という誤った解釈により、モンスター社員は正当な業務指導に対しても「パワハラだ」と主張しがちです。 実際には、厚生労働省の指針でも業務上必要な指導はパワーハラスメントに該当しないと明示されています。 さらに、メンタルヘルスの問題も影響しており、問題行動の背景に精神的な不調があるだけでなく、医療機関への受診をすすめても拒否するケースなど、適切な対応が難しくなっています。 これらの背景が複雑に絡み合い、「モンスター社員問題」を深刻化させているのです。 モンスター社員の特徴 モンスター社員に対応するには、彼らに共通する心理や行動パターンを理解することが重要です。 ここでは、モンスター社員に見られる主な3つの特徴を取り上げて解説します。 自己中心的な思考と想像力の欠如 モンスター社員の大きな特徴は、自分の利益や考えにのみ関心を持ち、他者への配慮が著しく欠如している点です。 彼らは自分の判断や価値観に強いこだわりを持つ一方、自分と直接関係のないことには無関心な態度を示します。 そのため、職場で問題が発生しても、相手の立場を考慮したり譲歩したりする柔軟性がなく、小さな対立が大きな紛争へと発展することがあります。 こうした自己中心性について、本人たちは「自己決定・自己責任」という現代的な価値観だと正当化する傾向がありますが、実際は自己中心的な思考の表れです。 また、自分の行動が職場全体にどのような影響を与えるか想像する能力が乏しく、「私のやり方で問題ない」という姿勢を崩しません。 このようなタイプの社員には、問題が発生するたびにルールを明確に伝え、勤務時間中は個人の価値観よりも職場のルールが優先されることを継続的に教育する必要があります。 現実とかけ離れた自己評価 モンスター社員のもう一つの特徴は、自己評価と実際の能力・成果がかけ離れている点です。 会社からの評価が低いにもかかわらず、「自分は正しい」「十分に仕事ができている」という強固な自己認識を持っており、上司からの指導や同僚からのアドバイスを受け入れられない傾向があります。 また、自分の能力を過信するあまり、スキル向上のための地道な努力を無意味だと考え、成長の機会を自ら放棄してしまうことも少なくありません。 このような思い込みの強い社員に対しては、定期的な評価面談だけでなく、日常的な業務の中でも具体的な問題点と改善策を明確に伝え続けることが重要です。 会社に対する低い評価 モンスター社員の多くは、所属している会社に対して低い評価をしがちです。 「ここは自分の本当の能力を活かせる場所ではない」という意識が常にあり、会社のビジョンや目標に共感することができません。 こういった会社への低評価は、自分の意に沿わない業務やルールに対して強い拒否反応を示す原因となります。 小さな不満でも「不当な扱い」と受け止めるため、最終的には「どうせこんな会社」といった開き直りから、ルール違反や問題行動が常態化してしまうケースも珍しくないのです。 こうした社員に対しては、会社の価値観や方針をていねいに説明し、その意義を理解してもらう努力が必要です。 まとめ モンスター社員の問題は、個人の性格や態度だけではなく、現代社会の複雑な要因が絡み合って生じている組織的な課題です。 彼らの自己中心的思考、非現実的な自己評価、会社への低評価という特徴を理解し、適切な対応を行う必要があります。 健全な職場環境を守るためにも、モンスター社員について把握し、会社全体として取り組んでみてはいかがでしょうか。

-

2022.06.28

リーダー育成が難しい理由とは?企業が抱える課題とポイントを解説

チームづくり「先を見据えて、次世代リーダーの育成に着手したい」 「なかなか次世代リーダーが育たない」 「社内の体制を考えるとリーダー育成へ注力が難しい」 企業の成長には、次世代リーダーを輩出していくことが肝要です。しかし、いざリーダー育成となると人選や時間の確保、教育体制の構築などさまざまな障壁が立ちはだかります。 また、「リーダーになりたい」と考えている人材が少ないケースがあり、体制を整える以前の問題もあるようです。 そこで本記事では、そもそもリーダーになりたくないと思っている理由に注目し、リーダーの定義を踏まえた上で、リーダー育成の課題やポイントを解説していきます。 リーダー育成に悩む企業が抱える課題 皆さんはリーダーと聞くとどんなことをイメージするでしょうか。 「みんなを引っ張る存在」 「指導する立場」 といったポジティブなイメージや 「責任が重そう」 「大変そう」 「押しつけられたくないもの」 といったネガティブなイメージもあるかもしれません。 最近では、そもそもリーダーになることへの意欲自体が低下しているようです。 いくら企業側が育てたいと思っていても、次世代のリーダーになりたいという若手が育っていないことも大きな悩みなのではないでしょうか。 さらに、近年の若手人材の採用難や社内調整の難しさといったことも影響して、次世代リーダーの育成に課題を感じている企業は少なくありません。 HR総研が2021年10月に発表した『人事の課題とキャリアに関する調査』においても、「採用・人材育成・配置・人材ポートフォリオ面」での課題について、「次世代リーダー育成」が最多(65%)となっていることから、企業においてリーダー育成は課題意識の高い項目になっていることが分かります。 参考:HR総研|人事の課題とキャリアに関する調査 結果報告【人事の課題編】 リーダー育成における企業の課題として挙げられるのは、主に以下の2点です。 リーダー育成のための体制が整っていない経営課題の中でリーダー育成の優先順位が低くなっている それぞれ以下で詳しく解説します。 リーダー育成のための体制が整っていない リーダーを育成するには、適切な指導や制度が整っていなければなりません。 リーダー育成には、経営に関する知識やマネジメントをはじめ、多くのことを学び知識を得ていくため、長い時間が必要なものですが、現場のたたき上げを教育方針としている企業では、次世代のリーダーが育たない状況になりやすい傾向があります。 経営課題の中でリーダー育成の優先順位が低くなっている リーダー育成の間は周囲の理解を得て、協力を仰ぐ必要があります。 しかし、活躍中の人材を利益を生み出す現場から切り離すことにもなるため、現場にかかる負担や利益に影響が出ることを懸念し、リーダー育成の優先順位が低くなり、後回しになってしまうケースもあります。 世界一わかりやすいリーダーの定義 ここで再確認したいのは、リーダーの定義です。 リーダーについては、さまざまな定義や解釈で捉えられることがありますが、 ワンネス経営では、リーダーを「みんながよくなるための意志決定する人」と定義します。 決して、みんなが満足する意志決定をする人ではないことがポイントです。 メンバーが他責でリーダーに寄りかかっている状態では、リーダーは本来の機能を果たすことができません。 では、リーダーが本来の機能を果たすためにはどのようにすればよいのか。 その答えはリーダーシップに隠されています。 リーダーシップの本来の意味は、「一歩踏み出すことで周りにいい影響を及ぼすリーダーではない人も持っている力」です。 そのため、「リーダーシップを発揮する」とは、本当はリーダーだけでなく、メンバーも組織を動かす一員として主体的になっていることを指します。 つまり、リーダーが機能している状態とは、リーダーシップが発揮できている状態ということです。 リーダー育成で押えておくべきポイント リーダー育成を実施するにあたり、押えておくべきポイントが2つあります。 目的とゴールを設定する選抜基準を定める それぞれ具体的に解説していきます。 目的とゴールを設定する リーダー育成には、育成の目的と目指すべきゴールを明確にしておくことが不可欠です。 そのために、企業側がリーダーに求めるのはどういった人材か、どのような活躍を期待するかといった、条件や要素を洗い出しておきましょう。 目的とゴールが明確になることで、リーダー候補者自身が目指す働き方と企業が求める人材像を改めて考えるきっかけになります。 選抜基準を定める リーダーの選抜基準には、実務能力や客観的な評価だけではなく、仕事に対する意欲といった将来的なポテンシャルまで盛り込むことが重要です。 明確な基準が定まっていないと、担当者の忖度が入ってしまう場合もあることも否めません。そのような事態を防ぐためにも、事前に明確な選抜基準を定めておきましょう。 選抜方法は、所属部門の長からの推薦が一般的ですが、複数の担当者が人材をリストアップし、徐々に絞り込む「ロングリスト・ショートリスト方式」という方法もあります。 まとめ 今回は、リーダーの定義から、多くの企業が抱えるリーダー育成の課題と押えておくべきポイントまで解説しました。 リーダー育成を考える上で、置き去りになりがちなのが「そもそもリーダーとは何か」という根本的な部分になるかと思います。 この記事を読んで頂いた方の中には、リーダーの定義を「一人で全員を引っ張っていく存在」と思われていた方もいるかもしれません。 もちろん正しい意志決定ができるリーダーは不可欠ですが、リーダーだけでは組織は上手く機能しないのです。 ワンネス経営では、「私が変わるとチームが変わる」を合言葉にしています。 社内のメンバーの一人ひとりがここをしっかり理解し行動できている組織になれば、もっと前向きにリーダー育成に取り組めるようになるでしょう。 リーダー育成やチームビルディングの課題を解決する為に 影響力の高い素晴らしいリーダーの育成や、生産性の高いチームは簡単にはできません。正しい知識を身につけて、日々継続していく事が必要です。 ワンネス経営®︎の公式LINEではリーダー育成やチームビルディングのポイントを発信しています。すぐに実践でき効果の高い学びになっています。下のボタンからLINEの友達登録をしてメッセージを受け取ってください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

-

2023.12.19

越境学習の具体的な方法とは?6つの種類を紹介

チームづくり越境学習の導入を検討する場合、「実際の越境学習にはどのようなものがあるのか知りたい」という方も多いのではないでしょうか。 今回は、越境学習についておさらいし、具体的な方法として6つの種類を紹介します。 越境学習の方法を把握しておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 越境学習のおさらい 越境学習とは、自分の所属企業や部署といった枠を超え、ふだんとは異なる環境で新しい知識やスキルを学ぶことです。 近年、中高年層のさらなる活躍と次世代リーダーの育成を目的として取り入れている企業も増えています。 越境学習では多様な視点を得られるため、個人の成長やキャリアの発展につながるのがメリットです。 ただし導入する際は、参加目的の明確化や自主的な参加の促進、実施後の振り返り、社内共有などのポイントを押さえておくことが重要です。 また、全員参加が難しかったり、成果を出すプレッシャーがあったりといった注意点も把握しておく必要があります。 越境学習の6つの種類 越境学習には、外部の組織で活動を行う、本業以外の仕事をするなど様々な方法があります。 主な種類として挙げられるのは、下記の6つです。 異業種勉強会 社会貢献活動(プロボノ) ビジネススクール・社会人向け大学院 副業・兼業 ワーケーション 出向・留職 それぞれ解説します。 異業種勉強会 異なる業界の人々が集まり、お互いの知識や経験、意見を共有する勉強会です。 ここでは、ただ勉強するだけでなく、異業種間でのコラボレーションによって新しいアイデアや解決策が生まれる可能性があります。 また、人脈が広がるため、共同ビジネスへの発展も期待できます。 社会貢献活動(プロボノ) 「プロボノ」とは、専門的なスキルや知識を生かし、NPOや地方自治体などで社会貢献活動を行うことです。 例えば、自分のマーケティングの知識を使って、市場調査やWebサイト制作をするのもプロボノの一つです。 また、プロジェクト管理のスキルによって、地域の活性化を目的としたイベントを企画することもプロボノといえます。 ビジネススクール・社会人向け大学院 ビジネススクールや社会人向けの大学院では、現在の仕事に直結するような実践的知識・スキルが学べます。 これらの中には休日や平日夜間に開講しているところも多く、社会人でも通いやすいのが特徴です。 年齢・目的がそれぞれ異なる学生同士で交流することで、知見が広がり、多角的な視点が得られます。 副業・兼業 本業とは違う分野での副業や兼業も、越境学習の一つになります。 副業・兼業を行うことで、もともと持っているスキルの向上や、新たな知識の獲得が可能です。 ただし、届出や許可が必要な場合もあるため、自社の就業規則を確認しておくことが大切です。 ワーケーション 「ワーケーション」とは、ふだんの環境から離れたリゾート地や観光地でリモートワークを行うことです。 仕事と休暇を兼ね合わせたワーケーションを通じて、創造性が高まり、新たなビジネスアイデアが生まれやすくなります。 また、社員の有給休暇消化率が上がるなど、企業側にとってもメリットが大きいといえます。 出向・留職 グループ企業や子会社に異動する「出向」や、新興国を訪れて現地の課題を解消する「留職」も、越境学習ということができます。 他の組織や現地で一定期間働くことによって、新たな知見やスキルが得られるのはもちろん、自身のキャリアも豊かになるのがメリットです。 まとめ 属している枠を超えて学ぶ越境学習では、異なる視点や知識・スキルが身につき、成長やキャリアの発展が見込めます。 社会貢献活動など外部の組織で活動を行う、副業や兼業のように本業以外に別の仕事をするなど、越境学習には様々な方法があります。 また、自主的にビジネススクールや社会人向け大学院に通う、ワーケーションとして仕事をする、といった方法もおすすめです。 企業側からは、出向や留職という形で越境学習を推進する方法もあります。 越境学習の導入を検討する場合、ぜひ今回紹介した6つの具体的な方法を参考にしてみてください。

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。