Column

2021.07.08

働く時間の話

リーダーシップ

結局のところ

“どう生きたいか?” は “どう死にたいか?”

ということになる。

いきなり重たそうに聞こえるが、真実だ。

どう死ぬか?を決めるから、どう生きたいか?が決まる。

禅問答がしたいのではない。

武士道を語りたいわけでもない。

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

こんなふうに未来を見据えた考え方の逆にあるのは

“今が楽しかったらいい!うぇいうぇい!” だろうか。

これに関しては全く異論がない。

その通りだと思う。

しかし、一点だけ気をつけなければいけないとしたら、

今の楽しさはそのまま続くのか?

ということだ。

若さにはそれだけで価値がある。

見た目、体力、気力、全てにおいて充実している。

しかし、必ず歳をとり衰える。

私たちは変化する。

それが劣化となるか、進化となるか。

それを分けるのが生き方なのだろう。

私たちはつい、この“いい状態”がこのまま続くと錯覚してしまう。

だからこそ、今が楽しければいい、という生き方ではなく。

“今も未来も楽しい”という生き方が大事ではないだろうか。

だから今苦労しようぜ。という話でもない。

ちゃんと考えて向き合おうぜ。とお伝えしたい。

なぜなら、多くの人が目の前の苦痛を避けて人生で最大の損失をしているから。

人生最大の損失。それは“後悔”。

自分らしく生きればよかった。と後になって悔やむ。

だからこそ今すぐ働く時間を見直そう。

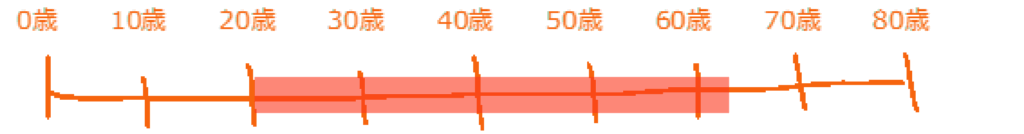

人が生まれて死ぬまで大体80年あるとして、多くの人が20歳前後で働き始める。

そして65歳前後までそれが続く。人生の1/3ぐらいは何かしら働いている。

この時間がつまらなかったり、おもしろくなかったりしたら結構きつい。

どんな仕事でも楽しむということが幸せに生きるための究極的なスキルなのだろう。

しかし、これは理想論だと思う。少なくとも私はそこまで人間ができていない。

自分の興味関心のあることにしか目は向かないし、好き嫌いという感情もある。

だからこそ、自分の好きで得意なことで人の役に立ちたい。

「好きなことで生きていけるわけがない。そんなに甘くない」

このように反応してしまう人はきっと

好きなこと=楽なこと。

と考えているのではないだろうか。

好きなことで生きることと、楽をして生きることは違う。

好きなことで生きていくことは楽(たの)しいけど、楽(らく)ではない。

間違いなく努力がそこにはある。

しかし好きなことをしている人は努力を努力とも思わず夢中になってやっているだけだ。

努力は夢中に敵わない。

逆に言いたい。

「嫌々仕事をし続ければいつか幸せになれる」

よっぽどこの考えの方が甘い。

その仕事が好きで得意な人には敵わない。

百歩譲って好きで得意とまでは言わなくとも、誇りを持っている人に絶対負けてしまうのだから。

絶対に私たちの人生には終わりが来る。

これは真実だ。

だったら、今日を思いっきり生きよう。

うじうじ後ろ向きに悩んでいる時間はもったいない。

不平不満愚痴に囲まれて被害者的に生きるのはもったいない。

決して「もっとあれもこれもしたかった」なんて言わないように。

あー楽しかった。と言える生き方をしよう。

そのためにも、好きで得意なことで人の役に立てる人になろう。

会社を働く人の目標や夢を叶える場所にしよう。

たらたらとごく普通のことを書いてしまったが。

改めて自分に向けて。

ちゃんと考えて”今”も”未来”も楽しもう。という話。

楽しみながら前向きに働くために

楽しみながら明るく前向きに働くためには、日々学んでいく必要があります。

そして学んだことを仕事で実践していくことは、さらに楽しみながら働くことにつながるのではないでしょうか?

ワンネス経営®は公式LINEとYoutube チャンネルで組織づくりや生産性の向上方法について情報発信を行っています!

スタッフ教育やチームづくりに課題感を感じている方必見の内容です!是非ご登録下さい!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2023.12.22

10秒で自信は作れる 今すぐ出来るセルフイメージアップ法!

リーダーシップフラップスプランの笑顔担当。一児の母。歌を愛し歌に愛された女。 働く人のサードプレイスとしてワンネス経営アシスタントトレーナー&毎月50名のメンタリングを担当。東京マラソン2023でサブ4達成! 投稿一覧へ 自信がある人とない人の違い 自信がある人とない人の違いってなんだと思いますか? それは、「わたしは自分に自信があります!」と言っているか、「わたし自信ないんです・・・」と言っているか、それだけの違い。 うそーん。 以前の記事でも「自信の正体」について書いたことがありますが、ないんです!笑 https://flapsplan.co.jp/blog0157/ 「本日はあいにく、自信の方は出張しており、社には戻りません。明日でよろしければ、担当から折り返し連絡いたします」 そんなことあるかー!ですよね♡ つまり、自信を持つとは私は自信があるというセルフイメージを持つこと。 正体がないのにどうやって持つのよ!持てるもんならもう持ってるわよ! わたしは、ずっとそう思っていました。 でもさ、自信を持つことになんの試験も認定もお金もかからないのならいますぐ持ったほうが良くない?・・・(と何年か前に福永に丸め込まれて今の私があります。笑) 「わたしは今、超絶自分に自信があります!!!」 と言ったら、ちょっと嘘になります。が!!! 自信を持って、最高の自分でいたい、と日々努力をしています。 そう、努力をしている自信はあります!!! その感覚を得ることが自信満々!へのスタートラインだと思います。そう信じたい。 めっちゃ努力してます!って言うのは大変未熟でお恥ずかしいですが・・・ 今すぐ出来る!セルフイメージアップの方法をお伝えします!! 自信の作り方 3選! どんな努力をしているのか、話し出したら3年かかりそうなので3選です! 姿勢を変える 口癖を変える 思考を変える です!!! はい、できるかどうか、自信ありませんねー!!! セルフイメージが低いと、自信がないからできない!と反射レベルで メンタルブロック!シャッターが閉店ガラガラします。笑 これは我ながら本当にもったいない。1つずつ解説していきます。 まずは、姿勢を変える! これは、見た目を変えると言っても過言ではありません。 整形して自信が持てるのであれば、どんどんすべきです。 女の子はメイクという最強の武器があります。 毎日なりたい自分になれる、作れるんです。 そのためにわたしがしている努力1つ目は、朝早く起きることです。 時間の余裕も持って、心のゆとりを持って、 鏡に向かって「わたし綺麗?」と声をかけます。ホラーです。笑 仕事をして、子育てをして、家事をして、そんなん無理だよ!と思ってました。 だけど、できる女(風)!かわいいママ(風)!は毎日作れます。 その風(ふぅ〜)がいつか、いつの間にか本物になっていく!はず!です!! 何でも形から入るって大事です。 自信がある人はとにかく胸を張っている 心と身体は繋がっています。 無理と思ったら無理です!でも、出来る!したい!と思ったらできます。 最悪だー!って言ってたら最悪になりますし、 幸せー!って言ってたら幸せになれます。 そんなバナナですが、本当にバナナなんです。 次に、口癖を変えるです。 どうせ、わたしなんて・・・って言ってませんか? 時間がない、自信がない、そんな自分が大嫌い! (🎵ラップ調でどうぞ〜 これ言ってる時の自分の顔想像してみてください・・・おお。ホラーです。 確実にシワが増えます。おばあちゃんになった時に絶対魔女の仕上がりになります。 ニコニコのほわほわのおばあちゃんを目指しましょう。 話がそれましたが、 そのためにわたしがしている努力2つ目は、 大きな声を出す!です。はい、体育系きました。 気づいたんです、ボソボソ話す経営者の方ってあんまりいない。 少なくともワンネス経営プログラムを導入いただいている企業様の経営者さんは みんな声がでかい!笑 研修中自分が感じたことをシェアする回数が多いのですが、 向こうのグループにいらっしゃっても、大きな声が響き渡る! それはもうすごい影響力です。 だから、自信がない時こそ、大きな声で返事をする! はい!わかりません!教えてください!(ニコッ)です。 どうしようもない時は、最悪だ・・・じゃなくて 最悪だあああー!って笑顔で言ってみてください、 最高に笑えてきて元気になれます♡ そして笑顔のあなたを見てきっと誰かが助けてくれます。 最後は思考を変える!です。 こちらは只今スーパートレーニング中です。 最悪だあああー!ってことが起きたとき、 一旦落ち込みを選択します。どん底まで落ちたがります。 失恋した時に、悲しい映画を見て泣くやつです。あれなんなんでしょう。笑 そこからが大切。 落ち込んでいて都合がいいことは何?と自問自答して、最悪な出来事にも何か意味があるとしたら?と考えるようにしています。 常に肯定的な受信をしてポジティブな言葉で発信することがベストですが、ネガティブなこともたくさん溢れていますよね。 毎日寝る前に気づきダイアリーを書いていいこともダメだったことも、振り返る習慣をつけています。 ポジティブな言葉や思考を磨いて、変換する力をつけていきたいです。 まとめ 自分を信じると書いて、自信。 結局、やっぱり積み上げなのよねー!!!! ・姿勢を変える・口癖を変える・思考を変える 是非はじめのいっぽに、なんかやってみよう!そんな気持ちになって、少しでもこの記事がお役に立てたら嬉しいです。 最後に自慢♡今年積み上げた自信秘書検定2級に合格しました! 合格が分かった日の気づきダイアリー (社会人経験が少なく自信がないところから、一般常識やビジネスの場で必要な共通のスキル、接遇マナーなど学ぶことができました。毎日秘書検定の本を開く!の最初の一歩すぎる行動目標でも継続したら結果目標が達成できたことも胸を張って伝えていきます。) 小さなできた!を積み重ねて、自信に満ち溢れたなりたいわたしを一緒に目指していきましょう!!!

-

2022.03.08

リーダーシップはリーダーだけが発揮するもの?

リーダーシップ今まで部活やアルバイト、会社など様々なところで「リーダーシップを発揮していきましょう!」と言われることがありましたが、あまり自分事として感じることができていませんでした。 なぜならリーダーシップはリーダーが発揮するもので、私はリーダではないからまだ早い、いつか私もリーダーになってから頑張ればいいと思っていたからです。 1999年3月6日生まれ(22歳) フラップスプランの新入社員。 山形生まれ長野育ち。4歳から高校2年生まで空手道に打ち込む。 全国大会出場も鼻血を出しながら初戦敗退。 大学2年生の冬、フラップスプランにインターン生として通い始め、 その後入社。今一番欲しいパンは「暗記パン」 投稿一覧へ しかし!!! リーダーシップはリーダーだけが発揮するのではなく、今すぐ私も発揮できる。 いや、しなくてはいけないものだったのです。 先日、社長からこんな話を聞くことができましたので共有させて頂きます! リーダーとリーダーシップは違うらしい!? 私はリーダーシップはリーダーが発揮するものだと思っていたのですが、違いました。 教えていただいた違いはこうです。 リーダーとは 意思決定をするポジションのこと なのでリーダーはチームに1人だけです。進むべき方向を明確にしてチームを鼓舞して導く役割があります。 リーダーシップとは 個人が発揮できるスキルで、周りに良い影響を与えること。 いい影響を与えることで周囲を引き上げてチームを活性化します。ポジションではなくスキルですから誰でも発揮することができます。 最終的な決断をして向かうべき方向を指し示すのはリーダーにしか出来ないことですが、周りに良い影響を与えるリーダーシップは私でも発揮できる力でした。 リーダーシップを発揮する具体的な行動とは? ではリーダーシップを発揮するには具体的にどのような行動をしたらいいのか? 分かりやすく仕事をキャンプに例えて話してもらいました。 キャンプで夕食の時間 「お腹すいた」「ご飯どうする?」 こんな場面で「今日は豚肉のカレーを作ります!」と意思決定をするのがリーダー。 「じゃあ私が豚肉を買ってきます!」「私は野菜、私は鍋を用意します。」というスタッフの行動こそがリーダーシップ。 なるほど! 私は「あなたが豚肉を買ってきて下さい」と言われるまでいっさい動けない人... もはやカレーはリーダーが作るものだ!と思っていた。という事になるのか... ダメじゃないか!!! リーダーシップがないと、指示を待つだけになってしまう。 これが今までの自分でした。 「このキャンプでのカレー作りを成功させるためには何が必要だろう?」と考えて自ら動くことは誰にでもできることですし、その場にいる人全員がリーダーシップを発揮したらキャンプは大成功間違いなしですね。 まとめ 私はリーダーシップはリーダーが発揮すればいいと思ってしまっていたため、「リーダーシップを発揮していきましょう!」と言われてもまだ自分には早いなどと思い、自分事として捉えることができていませんでした。 しかしリーダーとリーダーシップの違いが明確になったことで、私もリーダーシップを発揮しなければいけないということがわかりました。 例え話であったキャンプで自分から動かず協力できていない状態は情けないですよね。リーダーシップを発揮して主体的に動いて協力できる人でありたいと思います。 これからはチームのために私に出来ることはなんだろうと考えます。 そして、自ら一歩を踏み出すリーダーシップをたくさん発揮していきます。 なるほど!理解できたぞ!で終わらせないために 「よし!リーダーシップだ!」と、どんなに意識をしていても、人間は忘れてしまう生き物です。 そのため、日常生活の中で思い出せるような工夫をしましょう! 忘れそうになったとき、スマホを見て思い出せたら最高です。 公式LINEにご登録いただければ、定期的にコミュニケーションのコツや生産性を向上させるための配信を受け取ることが可能になります。 是非下のボタンからご登録ください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

-

2022.06.16

「セルフハンディキャップ」って知ってますか?

リーダーシップいきなりですが 「セルフハンディキャップ」って知ってますか? わたしは全く知りませんでした。 しかし、私たちは知らず知らずに使ってしまっているんです! ワンネス経営研修で学んでから、その怖さに気づくことができました。 セルフハンディキャップとは一体なんなのか? 使い続けるとどうなるのか? ぜひ知っていただきたいです!!! フラップスプランの笑顔担当。一児の母。歌を愛し歌に愛された女。 働く人のサードプレイスとしてワンネス経営アシスタントトレーナー&毎月50名のメンタリングを担当。東京マラソン2023でサブ4達成! 投稿一覧へ セルフハンディキャップとは? セルフハンディキャップとは 物事を成し遂げられなかった場合に言い訳ができるように予めハンデを作っておくこと そんなずるいことしませんよ?って思いますよね。 わたしも思っていました。 だけど、やっちゃってるんです!!! 学生時代こんなことありませんでしたか? テスト前「全然勉強できなくってさぁ〜」 マラソン大会前「今日あんまり体調良くなくて・・・」 はい!これです!!! 自分が失敗した時に傷つかないように自分が成功した時には自分が凄いと感じられるように実はこっそり保険をかけているんです。 This is セルフハンデキャップ!!! 大人になってからもこんなことありませんか? 大事なプレゼン前「緊張していてちゃんと話せるか分かりませんが・・・」 営業に行く時「うまくいくか分かりませんが、頑張ります」 ちなみにこれらをセルフハンデキャップのなかでも主張的ハンデキャップというそうです。 また言葉にはしなくても無意識な行動に隠れていることもあります。 例えば、 やるべきことがあるのに部屋の掃除をする。 健康診断の前に飲酒をする。 試験の前に徹夜をして寝不足。 「本気を出せば、自分は良い結果を出せる」と思い込む余地を残して、結果が良くても悪くても、自分のプライドを守る作戦です。 ちなみにちなみにこれらを遂行的ハンデキャップと呼びます。 人間って賢い! だって失敗したくない、恥ずかしい思いをしたくない、嫌われたくない。すべて自分を守る、保身的思考からきているのです。 ハンディキャップのデメリット セルフハンディキャップをしている人は総じて 挑戦しなくなる!!! これは科学的に実証されているそうです。 目標達成よりも自己防衛に意識が向いてしまうことで、挑戦を極端に恐れてしまう結果、打席に立つ数も減り成功確率も低下します。 しかも!ある実験によるとセルフハンデキャップをする人は単純に嫌われる!(笑)そりゃそうですよね。 ハードルを下げることで達成できた充実感を味わえる!と感じる人も多いようですが、ハードルを下げなければ、もっといい結果を出せたかもしれない! もっと高く飛んだら、もっと充実感が待っている! 失敗しても全力でやったから後悔しない、また挑戦すればいい! そんな人生を選びたいなとわたしは思います。 わたしが克服したセルフハンディキャップ 「ぼくは人に興味がないんで・・・」 笑いながらそう言い放った受講生を見たときに なんとも言えないとっても悲しい気持ちになりました。 10代の頃、自分もそうだったからです。 そして、「わたし友達いないから」と言った時に「じゃあ、私は何?」と泣いて、叱ってくれた友人がいたことを思い出しました。 仲良しの友達が転校したり、他界したり、いじめがあったり、「どうせ」という気持ちがどこかにありました。 人が大好きだからこそ、もうあんな想いはしたくない、傷つきたくない。 だから「自分は人に興味がないので・・・(もう傷つけないでください)」と言っていたことに気づけたのはその受講生のおかげです。 どうせ理解してもらえない、理解されなくたって大丈夫、だから興味がないふりをする。 クールぶっていたのも、傷つきたくなかったから。 これもセルフハンディキャップだったのです。 まとめ 仕事や勉強、人間関係において不安なことはたくさんあります。 だからといって、セルフハンディキャップをすると、本当に失敗してしまう可能性が高くなり、相手を傷つけてしまうことさえあるのです。 ついついやってしまいがちですが、気づいた時に自分の恐れや不安を一度受け止めてあげながら前向きな言葉を心がけたいですね。 まぁ難しいんですけどね!!!!!!←王道セルフハンディキャップ!!! セルフハンディキャップをやめるには? 今日からセルフハンディキャップをやめて挑戦していく!と現在決意が出来ても、ひとりでは継続が難しい事もあります。 ワンネス経営®︎の公式LINEでは人生のために即活用でき、効果の高い学びを定期配信しています。メッセージが届いたら最近の自分はセルフハンディキャップをしていないか振り返るきっかけなどにしてみて下さい。 下のボタンからLINEの友達登録が可能です! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。