Column

2021.12.28

てっぺん二代目のチームビルディングとは?[前編]

特集

居酒屋てっぺん

居酒屋てっぺんは一時期、中小企業の経営者で知らない人はいないぐらいの認知度があった。

「日本一元気な朝礼」として社員教育に導入する企業もあり、実際に年間1万人もの人がお店の朝礼に参加していた。

しかしながら「元気がいい居酒屋」というコンセプトそのものが日本中に伝播した結果、その魅力は一般化していった。

そしてネットの一部の評価では「宗教だ」「洗脳だ」と誹謗中傷の対象となることもあった。

そんなこともあり、居酒屋てっぺんは下火に…ならなかった!!

コロナの直前には創業15年で過去最高売上、過去最高利益を達成した。

卒業生の活躍も目を見張るものがあり、今日も日本中に元気と笑顔を届け、夢とありがとうの大切さを伝え続けている。

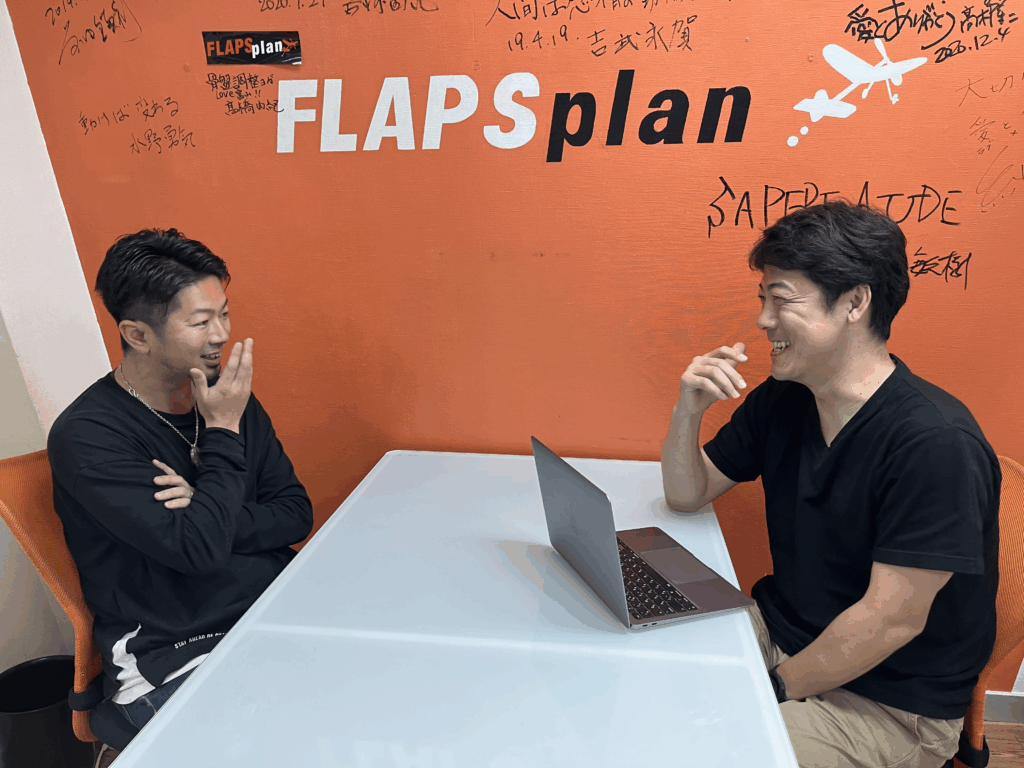

今回はその苦難の時期にも負けることなく、現在進行形で最強のチームを構築している

てっぺん2代目代表の和田裕直さんにお話を伺った。

和田裕直 (わだひろなお) さん

◯ 株式会社てっぺん代表取締役

三つ星フランス料理店

「Regis et Jacques Marcon」で修行後

恵比寿 一つ星レストランン

「Le jeu de l’assiette

(現 A nu, retrouves-vous owner chef)」

下野昌平chefの元で修行

22歳でてっぺんに出会い、

人が輝いて働くことの重要性を知る。

店長、総料理長を経て、現在社長として

社員の可能性およびお客様へ感動を追求し続ける

インタビュアー:福永寿徳 (フラップスプラン株式会社の代表取締役。愛知県出身)

二代目って大変じゃない?

インタビュアー福永:よろしくお願いします。

和田さん:よろしくお願いします。なんか照れますね。

福:確かに。ほぼ毎日顔見てますからね。笑

和:いや、ふくさんに話すの緊張しますね。笑。

福:大丈夫です。いつも通りで。笑。

和:はい。

福:以前に、大嶋さんにも出てもらったんですが、今回はより最近のてっぺんというか、具体的なチームづくりについてお話しを聞かせてください。

和:はい!わかりました。

福:まず、 和田さんは創業の大嶋さんから重すぎるバトンをがっちり受け取った男として有名ですが、ぶっちゃけ最初どう思ったの?

和:そこからですか!?最初はそうですね。「はい」か、「イエス」しかなかったんで。

福:確かに。大嶋さんに頼むって言われて断れる人いるんかな。笑。

和:ですよね。笑。でも、まあ勝負してみたい。っていうのはあったし、大嶋大将が私に言ってくれたということはお前ならできる。というメッセージだと思って謹んで受け取りました。

福:実際、経営者になってみてどうでした?

和:いや、本当に何が何だか。料理のことやお店のことはわかるんですけどね。本当に決算書なんて意味わからないし、貸借対照表って何ですか?っていうところからでしたから。

福: でしたよね。めちゃくちゃ勉強してたもんね。

和:たくさんの人のお力を借りて何とか。

福:自分の勉強もそうだけど、和田さんがメンバーに対して最初に着手したのが勉強会でしたよね。しかも「あり方系」の。

和:そうなんです。飲食力を上げないといけない、という課題感はあったんですが、それよりもまず、一生懸命働くことと、悲壮感を切り離したかった。

福:というと?

和:なんか、今の風潮って社員が一生懸命働いていると、会社から働かされてるっていうように一方向からしか見てもらえてないなと思っていて。

特に飲食業って勤務時間が長いとかブラックってすぐ言われてしまうんですよね。実際に、よくも悪くもてっぺんの歴史の中でそういう側面があったことも真実だと思います。それは本気で独立を目指すメンバーが集まっていた時代には絶対に必要な要素だったと思います。

決してそれを否定したいのではなくて、時代の変遷に合わせた働き方ってとても重要だし、逆に変わらずに大切にすべきことも存在するんじゃないかと思います。だからこそなんですが、働くことに楽しいという概念を持ち込みたかったんです。

福:ものすごく共感します。本当にそう。

和:だからこそ、一貫して「自分で決める」ということをメッセージし続けました。入社する際にもですし、入ってからも目標も成長も自分で決める。よく自分で決めさせるって言いながら無言の圧力がある場合があるじゃないですか。笑。ああいうのが嫌いなんで、本当にあらゆることを自分で決めさせました。

福:自分自身の二代目というプレッシャーに打ち勝つことも自分で決めるから始まったのかもしれないね。

和:あ、ほんとそうですね。そこからかもしれないです。

チームビルディングで大切なこと

福:まずは、チームに対して自分が大切にしていることを理解してもらって、そこから相互理解を深めて、それから飲食力のアップに着手したよね。

和:おっしゃる通りです。これかなり企業秘密ですけど全公開ですよね?笑。

福:そうですね。笑

和:人間力にはとにかく自信がありました。てっぺんの商品は人間だと言い切れるぐらい。でも、今は日本中に元気な居酒屋が溢れている。その中で当たり前なんですが、飲食力の強化って避けることができないな。と。

福:「あり方」の下地を作っているからこそ「やり方」を載せた時に効果が出たわけですね。

和:そうです。おかげさまで飲食サイトでも高評価をいただくようになって、連日満席の状態が続くようになりました。

福:で、コロナがやってきた。と。

和:来ちゃったんですよね〜。

福:あれだけ逆風のコロナ禍でどのように乗り越えたんですか?

和:やっぱり、改めて大切だなと思ったのは…

お互いを理解しあう強いチームをつくるために

個性が違うひとりひとりが同じ目標を目指して集まるチームだからこそ、お互いを知り、得意不得意をチームづくりに活かしていく必要があります!

理解するためにはどんなことが必要か?違いを活かしてチームとして強くなるためのポイントは何か?ワンネス経営®の公式ラインでチームづくりのコツをお伝えしています!

ラインの友達登録をして配信をお待ちください!皆さんのチームづくりに「プラス」となるようにメッセージをお届けします!

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2022.04.19

インナーブランディング実践編|施策の3ステップと企業の成功事例3選

特集今回は、インナーブランディングの実践編として、インナーブランディングの活用方法を3ステップで解説し、企業の成功事例をご紹介していきます。 本記事を読むことで、具体的な実践の方法が分かり、インナーブランディングにより他の企業はどのように成功できたかを知ることができます。きっと自社の人材育成にとってのヒントが見つかるはずです。 インナーブランディングを成功させるための3ステップ 実際に、インナーブランディングを進める手順は、大きく分けて3ステップになります。 ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の策定社員への理念浸透フィードバック(効果計測) それぞれ以下で詳しく解説します。 ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の策定 ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは、企業の目指す姿、果たすべき使命、大切にしている価値観などを表したものです。 MVVとは ・ミッション(Mission)=企業が果たす使命・社会における存在意義 ・ビジョン(Vision) =企業が目指す未来の姿 ・バリュー(Values) =行動・判断の基準となる企業の価値観 これらを明確に定めることにより、社員一人ひとりが「この会社で働く意味はなにか」「自分が勤める企業はどんな目標に向かっているのか」「今どんな判断をしてどのような行動をすべきか」を意識できるようになります。 社員への理念浸透 インナーブランディングの成功のカギは、社員への理念浸透ができているかにかかっています。 具体的には、 社内報社内チャットクレド(行動指針)社内イベント研修やセミナー日報 など、理念浸透のための伝達の手段は様々です。 それぞれの手法については、こちらの記事をご覧ください。 https://flapsplan.co.jp/blog0006/ フィードバック(効果計測) インナーブランディングは短期間で成果があがるものではありません。 そのため、定期的にフィードバックとして効果測定を行うことが重要です。 調査手法として定量的調査と定性的調査があります。 定量的調査では、社員アンケートが一般的で、客観的な視点での設問や分析が有効であるため、社外に依頼するケースが多いです。 定性的調査は、グループインタビューが挙げられます。複数人のグループを作り、特定のテーマについて議論してもらいます。 これらのフィードバックで、改善点を見つけ出しPDCAサイクルを回していきます。 企業の成功事例 実際にインナーブランディングを導入し、成功した企業の事例をご紹介していきます。 スターバックスコーヒーの事例 インナーブランディングの成功事例として、有名なのが、「スターバックスコーヒー」です。 スターバックスコーヒーでは、広告に費用をかけるかわりに、人材育成に費用と時間をかけることでホスピタリティの向上に成功しています。 接客レベルの高さを築いているのは、マニュアルではなく、全てスターバックスで働くパートナーの自主性によるものなのです。 なぜ、自発的に質の高い接客を提供できるのでしょうか。 それは、充実した研修制度により、スターバックスコーヒーの企業理念・行動規範がパートナーに浸透しているからです。 研修の中で理念や行動規範について細かく触れる機会があるため、現場で働くパートナーは「お客様に心地よい接客体験」を提供するにはどうすればいいのか、と考えながら働くことができるのです。 その結果、スターバックスコーヒーは広告費をかけずに、パートナーの質の高い接客や「サードプレイス」としての環境がブランドとして確立し、多くの人々に愛されるカフェになっています。 サイバーエージェントの事例 サイバーエージェントでは、マネジメント・カンファレンスを取り入れた「あした会議」を開催しています。 「あした会議」は、役員がチームリーダーとなり社員とチームを組んで、サイバーエージェントの「あした」をつくる新規事業や課題解決を提案する1泊2日の合宿です。 「あした会議」は、サイバーエージェントの中でも事業創出、課題解決の手段として大きく機能しており、あした会議により決まった子会社28社から生まれた売上は累計700億円にのぼっています。 この取り組みにより、社員は社長はじめ役員の視点を学ぶことができ、部署を超えて社内情報の共有ができるため、会社を取り巻く状況についての理解を深めることができます。 また、主催する経営層にとっては優秀な人材をより成長させる場としても活用されています。 リッツ・カールトンの事例 リッツ・カールトンは、お客様の要望に応える心のこもったサービスを提供することを理念に設立された世界規模でチェーン展開しているホテルブランドです。 リッツ・カールトンのサービスに対する考え方は、 クレドサービスの3ステップモットーサービスバリューズ従業員への約束 からなるゴールド・スタンダードに集約されています。 リッツ・カールトンといえば「クレド」が有名ですが、世界中の従業員が常にゴールド・スタンダードが書かれた「クレド・カード」を携帯しています。 これは、リッツ・カールトンで働くホテルマンとしての誇りの表れともいえるでしょう。 これにより、従業員が「最高のサービスとは何か」を自分ごととして考えるようになることが、結果としてリッツ・カールトンらしさを作り出し、顧客の期待を超える感動のサービスを提供し続けているのです。 まとめ インナーブランディングの活用方法と企業の成功事例についてお伝えしました。 インナーブランディングは一朝一夕にできるものではありません。 しかし、今回成功事例でご紹介した企業は、社会において唯一無二の存在感を示しています。 これはつまり、インナーブランディングにより社員一人ひとりに理念浸透できることで、組織の駒ではなく企業の価値基準に基づく社員の自発的な仕事ぶりが、結果的にブランディングにつながる証左といえるでしょう。 インナーブランディングを強化することで業績の向上に貢献する インナーブランディングの強化を通じて、業績の向上に貢献するワンネス経営®︎プログラムを提供しています。 ・人材育成で課題を抱えている・個人と組織の生産性を向上させたい・社内で共通の言語、共通の価値観を持って仕事に取り組んでもらいたい など、お悩みをお持ちの経営者の方、どんな些細な事でもご相談ください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎プログラムの内容はこちらから!

-

2025.09.09

トラブルでも止まらない思考法

特集ついに、今週の日曜日、9月14日にIRONMANです! 出場しない僕も何故かソワソワ! 何故なら社長が8月中旬にふくらはぎを肉離れしてしまったからです。 日々のトレーニングを行う中で、気づかないうちに疲労が溜まっていたそうです。 本日は、思いもよらぬトラブルに直面しても挑戦をやめない社長の姿勢から「逆境でも前に進むためのヒント」をお届けします! 悩まない!落ち込まない!すぐ行動! レース4週間前のとある日。 ふくらはぎを痛めた時に、私は近くに一緒にいました。 社長は、肉離れを何回か経験者、且つ元理学療法士です。 なので、すぐに「これは軽度じゃない」と理解して、お知り合いの方に相談し“MRIが取れる整形外科に行く”とすぐに向かいました。 3時間後には松葉杖で帰ってきていました。 この行動を見て、くよくよしていても現実は変わらない。 現実を変えられるのは、行動だけ。行動を変えれば、感情も変わる。と気づかせていただきました。 この視点は、ビジネスでも同じです。 どんなトラブルや不足の事態も「まず動く」ことでしか乗り越えられません。 捉え方を変える 生活しているとマイナスに捉えてしまうことってありますよね。 例えば今回のケースなら、肉離れをして「終わった。もう走れない。諦めよう。」と捉えるのか、「ヒーローになるチャンスが来た。人生で語れるネタが始まった!」と捉えるのかで、行動はまったく変わります。 どちらを選びますか? 捉え方1つで印象が変わります。 もちろん反省は、大切です。 でも、落ち込みながら反省することと、前向きな気持ちで反省するのではどちらの方が良いでしょうか。 同じ出来事でも「マイナス」に捉えるか「チャンス」と捉えるかで、その後の成果はまったく変わってきます。 これは経営や組織づくりにも通じる考え方ですよね。 これは日頃からの訓練が必要になってくると思います。 フラップスでは「キラキラ上機嫌」という表現をしています。 これは、態度は選べるということです。 自分で良い面を見るのか、悪い面を見るのか決められるということです。 平時からの心のトレーニングが、いざという時に力を発揮するのだと感じました。 ちなみに私は、落ち込んだ時は、すぐに感情などを可視化して、前向きな捉え方の文章を脳内で唱えています。笑 頼る力と優先順位で目標を達成する 研修も仕事もトレーニングもあり、焦りや不安もあった中で、社長は食事(栄養)と睡眠を工夫しました。 フラップスには、ハイパー管理栄養士の優生さんがいます。 すぐに相談し、必要な栄養素を取り入れ、成長ホルモンを活かすために睡眠時間の確保ができるように努めていらっしゃいました。 正しい知識と工夫が、目標に着実に近づく力になるのだと実感しました。 そして、ここで一番感じたのは「頼ることの大切さ」です。 自分でやるんだ。というプライドより、目標を達成するんだという責任感の方が大事だと感じました。 みなさんは、何か挑戦するとき、つい1人で抱え込んでいませんか? 専門家の力を借りることで、的確な情報が手に入り、目標への最短ルートを進むことができます。 これはスポーツだけでなく、ビジネスや日常生活の挑戦にも通じる学びだと思いました。 まとめ 肉離れをした日。 実は、その日とても落ち込んでいたそうです。 しかし、無理にでも切り替えて行動に移していたと、後日聞きました。 どんな出来事も「どう捉えるか」でその後の行動や成果は大きく変わります。 そこで特に意識したい3つのポイントは次の通りです。 ・まず行動すること・捉え方を前向きにすること・優先順位を決めて集中すること これらの姿勢こそ、結果を出すために大切だと思いました。 IRONMAMまで残り5日! ぜひ社長の挑戦を見守ってください!

-

2021.07.15

「自走するチームのつくり方」岡田優介氏

特集(※この記事は2019年6月のインタビューを再掲載しています。) 一人一人が自分の頭で考え、行動するチームをつくるために、リーダーはどんな振る舞いをすべきなのか? 今回は現役プロバスケ選手として活躍する傍ら、・日本バスケットボール選手会創設・飲食店経営・3人制バスケチームオーナーなど多方面で組織のリーダーとして活躍する岡田優介選手に、特別インタビューをさせていただきました! テーマは【自走するチームのつくり方】岡田さん流のチームづくりについてお伺いしました! 岡田優介さんのプロフィール 岡田 優介(おかだ ゆうすけ)氏◯プロバスケットボール選手アルティーリ千葉所属◯3人制プロバスケチームTOKYO DIMEオーナー◯一般社団法人日本バスケットボール選手会 初代会長◯2010年公認会計士試験合格 TOKYO DIME HP:https://dime-3x3.com/ プロフィール1984年生まれ。東京都出身。小学5年生からバスケットボールを始め、青山学院大学を卒業後、2007年にトヨタ自動車アルバルクに加入。その後、2016年シーズンより京都ハンナリーズに移籍。2009年に日本代表初選出、2013年には一般社団法人日本バスケットボール選手会を立ち上げ、初代会長に就任。プロ選手として活動する傍ら、2010年に公認会計士試験に合格。監査法人にて非常勤で勤務するなど、二足のわらじをはく。それに加え、私塾岡田優介会計塾の講師、3人制プロバスケットボールチームTOKYO DIMEのオーナー、バスケットボールスクールや渋谷の飲食店「Pizza & Sports DIME(2012年10月〜2019年5月)」の経営を行うなど、幅広く多方面で活躍している。 共通の課題が、チームを1つにする インタビュアー:岡田さんといえば、現役のプロ選手として活躍しながら公認会計士の資格を取得したことが注目されますが、なぜ公認会計士の資格を取ろうと思ったんですか? 岡田さん:今と違って当時のバスケ界はすごく暗い時代だったんです。リーグが分裂してしまったり、協会の不祥事が起こったり。そんな時代の中で、自分もバスケ界に何かできることがあるんじゃないか?と考えたのが1つのきっかけです。 やっぱり何か物事を変えたいと思ったら、力が必要だと思ったので。口だけではなく、自分で何かを学んで結果を示すことで、周りの人もついてきてくれますしね。自分の武器を増やすという意味でも(公認会計士の)資格を取ろうと思いました。 イ:なるほど!「バスケ界をなんとかしたい!」という想いが、その後の日本バスケットボール選手会の立ち上げにも繋がっているんですね? 岡:そうですね。2010年に公認会計士に合格して、選手会を立ち上げたのが3年後の2013年でした。 イ:選手会の立ち上げで、大変だったのはどんなことでしたか? 岡:一番大変だったのは「選手たちの足並みを揃えること」ですね。それぞれがアスリートとして色々な経験を積んできた人たちなのでとにかく個性が強くて。一筋縄ではいかなかったです。 イ:プロバスケ選手の個性、、すごそうですね。(笑)そんな個性の強い人たちを、どうやって1つにまとめ上げたんですか? 岡:選手会に限っていうと、必要だったのは「大義名分」です。何か課題があって初めて、足並みが揃うんですよね。わかりやすくいえば「打倒!〇〇!」みたいな。 そういう意味で、先ほど言ったバスケ界が暗い時代だったというのはいいことでした。業界全体に共通の課題があったからこそ、1つになることができたんだと思います。 イ:なるほど。バラバラな組織をまとめるには、全員で共通の課題に立ち向かうことが重要と言うことですね! 岡:特に立ち上げ期には、それが重要だと思います。 「余計な口出しをしない」 イ:立ち上げ期を越えてから、組織として成長し続けるために意識していることはありますか? 岡:選手会ではなくて、もう1つの自分が持っている会社の方では、「自分でやらない」ということを意識しています。 「なんでも自分がやる」ということは、「下が育たない」ということなので。 立ち上げ期は全部自分主導で引っ張ってやっていきますが、その後は自分でやらない。人にやらせるということを大事にしてます。 やらせるというか、“言わない”。 気になっても余計に口を出さない。そうしないと本人に“当事者意識”が生まれないので。これは実際にリーダーとして組織を回していく中で学んだことですね。 イ:どうしても我慢できなくて、つい口を出してしまうことはありませんか? 岡:放っとくことで組織がダメになってしまうようなら、それはまだ放っておく時期ではないということだと思います。「放っといて多少うまくいかなくても大丈夫」というところまで引き上げておくこと、その見極めが重要です。 イ:なるほど。ただ放っておけばいいという訳でもないんですね。。 岡:そうですそうです。「自分がやらないとしたら、この人がやってくれるだろうな」という目星をつけてから引くというか。全体を見た上で一歩引くことが大事ですね。 イ:その引くタイミングの見極めは、どこで判断されていますか? 岡:組織が回り出したときですかね。クリエイティブなことができ始めたときというか。組織に入ると、最初は“言われたことをとにかくやる”という状態だと思うんですけど、そこから自分の頭で考えて何か新しいことをやろうとするようになってきたら、組織が自走する予兆かなと捉えてます。 やっぱりただ言われて通りやるよりも、自分で考えてやった方が楽しいじゃないですか。 もちろん業種にもよると思いますけど、自分が考えてなかったことを現場で考えついたときが、放っておくべき時期の始まりなのかなと思っています。 どう伝えたら腑に落ちるか?が一番重要 イ:経営者として組織を回していく中で、大切にしていることはありますか? 岡:何かしらの区切りというか、目安は大事にしています。 そうすると周りにもスイッチが入るというか、ここからやらなきゃ!という思いになってくれるんですよね。 イ:ここでも“大義名分”が必要ということですね? 岡:そうなんですよ。組織にいるのは人間なので、モチベーション・心の部分というのは絶対に考えなきゃいけない部分だと思っています。 たとえ同じ結果、同じプロセスだとしても、みんながやる気を出して取り組むにはどうしたらいいかとか、どんな風に伝えたら腑に落ちるかなとかはすごく意識していますね。 イ:スタッフさんや選手への言葉がけで気をつけていることはありますか? 岡:「2つのレイヤーで伝える」ことを意識してます。 指摘することは小さなことなんですけど、その大元にある大きな目的も伝えるというか。 たとえば、ファンからの問い合わせへの返信が遅かったりしたら、「もっと早く返信しようよ。なんでそれが大事かっていうと、ファン満足度の向上に繋がるよね。」みたいな。 ただ小さなことだけを指摘されるとイラっとするじゃないですか、僕がそうなんですけど。笑 でも大きな目的があった上で、目の前の小さなことを言われると腑に落ちるというか。納得できますよね。 そして組織が成長してくるほど、大きな目的だけ伝えれば良くなってきて、小さなことは自分たちで考えて動けるようになってくるんですよね。 これはプロバスケ選手でもまったく同じことが言えるんです。大きな目標は優勝じゃないですか。でそれを細かく見ていくとオフェンスとディフェンスがあって、1つ1つのプレーがあって。 その大きな目標と目の前の小さなことが両方あって初めて優勝に近づけるんですよね。だから、あれやれこれやれって小言ばかり言ってたら、成長していくのは難しいですよ。 スポーツ選手のチームづくりも会社組織としてのチームづくりも、そういう部分は同じだと思いますね。 イ:なるほど。ただ作業の指示を出すだけでは成長できないんですね。他には何か意識していることはありますか? メリハリが仕事のクオリティを上げる 岡:他の部分だと「メリハリをつける」のも大事にしていますね。 普段は割とゆるい感じなんですけど、やっぱり“締めなきゃいけないとき”はあると思うんですよ。 バスケの現場では、よく練習に入る前に「締めていこう!」と声掛けをするんですけど、緊張感のある締まった空気の中でやる練習はクオリティが高くなるというのも経験則としてあります。 これは会社でも一緒で、ミーティングをするときとかは、空気を締めるようにしてますね。 イ:そうやってメリハリを大事にすることで、仕事のクオリティも上がっていくということですね? 岡:そうですね。毎日ピリピリしてたら疲れちゃいますから。(笑) たまにでいいと思うんです。人はモチベーションの中で生きてるので、365日120%で働くことはできないですからね。そういう意味でもメリハリを大切にしてます。 ただし、唯一社長だけは常に120%でいるべきだと思ってます。 いつどんな時でもフルパワーで対応できるように考え続けるのが社長の役目なんじゃないかと。僕自身のスタイルですね。 それがスタッフの安心にもつながったり、僕の姿を見て協力してくれる人が現れたり、いい連鎖に繋がると思っているので。 イ:さすが現役アスリートですね! でもそこまでストイックになると「自分はこれだけ頑張ってるのに!」とスタッフさんに対してイライラが溜まったりすることはありませんか? 岡:それは思わないですね。社長が一番働くのは当たり前だと思ってるので。当たり前だからフラストレーションはないです。 けど、自分とスタッフの間に“認識の違い”があることは最近すごく学んでいます。 たとえば、自分の中では30分で終わるだろうと思ってた仕事が2時間かかったりとか。そういう違いは自分が認識しなきゃいけないなと。 もちろん30分でできるように頑張ることは大事なんですけど、それを「できて当たり前じゃん」とか「なんでできないんだよ」みたいなマインドになると、どうしても組織に溝ができてしまいますよね。 アスリートであることの強み 岡:経営者になりたての20代の頃は、スタッフとの「頑張る」の基準の違いに驚きました。自分では「こんなん普通だろ」と思っても、相手にしてみればそうじゃなかったり。周りの頑張るの基準が低いのがすごく気になったりはしていました。 でも年齢を重ねるにつれて、だんだんそういう違いを認められるようになってきましたね。 僕もまだまだ経営者としては若造なんですけど、ここでアスリートである強みが生かされてるのかなと思います。 イ:アスリートの強みですか? 岡:普通の会社だと30代ってまだ若い方じゃないですか。でも、アスリートは30歳でベテランて呼ばれるので、全体を見てチームをまとめなきゃいけない立場になるんですよ。責任ある立場を早く経験すること。これがアスリートの強みだと思っています。 あとはその経験を社会にスライドして活かしていけばいいだけなので。 終わりが近づくのが早いのもポイントですね。 選手として活躍できる時間はそんなに長くないので、それまでに1つのキャリアを完結させて、次どうするかもすごく考えますし。 そういう環境にすごく成長させてもらっている気がします。 イ:たしかに。そう考えると納得ですね。“次のキャリア”というお話が出ましたが、今後の岡田さんのビジョンについて教えていただけますか? 岡:やっぱり世界を目指したいですね。3x3バスケ事業の創業当初からある「渋谷から世界へ」というコンセプトはすごくいいなと思っていて。 「バスケ界を少しでもメジャーにしよう」という気持ち始めて、本当に世界に挑戦できる機会が得られ始めています。これからも常に世界を視野に入れて展開していきたいです。 今、大阪・八戸と地方展開ができてますが、日本の外にもチームを作りたいですし、自分がまだ知らないところまで、どんどん広がっていきたいですね。 “応援は力になる” イ:ありがとうございます。最後に、この記事を読んでくださっている経営者に向けて一言アドバイスをお願いします! 岡:アドバイスとはちょっと違うかもしれませんが、1つ大切にしていることがあります。 チーム・会社を運営する上で「アスリートファースト」という言葉をずっと心がけています。 もちろん選手たちだけじゃなくて、事務局スタッフや関わってくれる全ての人に対してなんですけど「本当にその人のためになることは何か?」という問いを大事にしています。 これは究極的には「選手・スタッフの夢を応援すること」だと思うんです。今の時代、死ぬまでに一緒に働けるわけじゃない。でも、せっかく関わってくれたのなら何か1つでも夢に近づく、人生を充実させるきっかけにしてほしいと思っています。 なので、面接ではその人の夢や頑張りたいことを聞くようにしています。 なぜそれを大事にしているかというと、自分がそうだったから。 資格を取ろうとした時も、選手会立ち上げの時も、批判の声はやっぱりあるんですよ。 でもそんな中で応援してもらえた時はすごく嬉しくて、頑張る活力になったんです。だから、その原体験をみんなにも体験してほしい。 「応援は力になる」それを自分が一番感じているので、関わってくれる選手やスタッフを応援できる会社でありたいと常に思っています。 より良いチームづくりを行うために マネジメントやチームづくりは、いきなりできるものではありません。 チームメンバーに仕事を楽しみながら成果を出してもらうコツは何か?主体的に取り組んでもらう為のポイントはどんなものか?さまざまな事を学んでいく必要があります。 ワンネス経営®の公式LINEでは経営者と管理職向けのチームづくりについて情報発信を行っています! 自走するチームをつくる為にご登録下さい! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。