Column

2021.07.08

働く時間の話

リーダーシップ

結局のところ

“どう生きたいか?” は “どう死にたいか?”

ということになる。

いきなり重たそうに聞こえるが、真実だ。

どう死ぬか?を決めるから、どう生きたいか?が決まる。

禅問答がしたいのではない。

武士道を語りたいわけでもない。

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

こんなふうに未来を見据えた考え方の逆にあるのは

“今が楽しかったらいい!うぇいうぇい!” だろうか。

これに関しては全く異論がない。

その通りだと思う。

しかし、一点だけ気をつけなければいけないとしたら、

今の楽しさはそのまま続くのか?

ということだ。

若さにはそれだけで価値がある。

見た目、体力、気力、全てにおいて充実している。

しかし、必ず歳をとり衰える。

私たちは変化する。

それが劣化となるか、進化となるか。

それを分けるのが生き方なのだろう。

私たちはつい、この“いい状態”がこのまま続くと錯覚してしまう。

だからこそ、今が楽しければいい、という生き方ではなく。

“今も未来も楽しい”という生き方が大事ではないだろうか。

だから今苦労しようぜ。という話でもない。

ちゃんと考えて向き合おうぜ。とお伝えしたい。

なぜなら、多くの人が目の前の苦痛を避けて人生で最大の損失をしているから。

人生最大の損失。それは“後悔”。

自分らしく生きればよかった。と後になって悔やむ。

だからこそ今すぐ働く時間を見直そう。

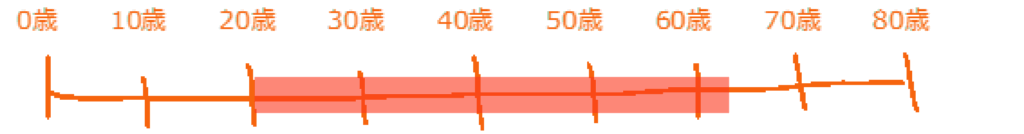

人が生まれて死ぬまで大体80年あるとして、多くの人が20歳前後で働き始める。

そして65歳前後までそれが続く。人生の1/3ぐらいは何かしら働いている。

この時間がつまらなかったり、おもしろくなかったりしたら結構きつい。

どんな仕事でも楽しむということが幸せに生きるための究極的なスキルなのだろう。

しかし、これは理想論だと思う。少なくとも私はそこまで人間ができていない。

自分の興味関心のあることにしか目は向かないし、好き嫌いという感情もある。

だからこそ、自分の好きで得意なことで人の役に立ちたい。

「好きなことで生きていけるわけがない。そんなに甘くない」

このように反応してしまう人はきっと

好きなこと=楽なこと。

と考えているのではないだろうか。

好きなことで生きることと、楽をして生きることは違う。

好きなことで生きていくことは楽(たの)しいけど、楽(らく)ではない。

間違いなく努力がそこにはある。

しかし好きなことをしている人は努力を努力とも思わず夢中になってやっているだけだ。

努力は夢中に敵わない。

逆に言いたい。

「嫌々仕事をし続ければいつか幸せになれる」

よっぽどこの考えの方が甘い。

その仕事が好きで得意な人には敵わない。

百歩譲って好きで得意とまでは言わなくとも、誇りを持っている人に絶対負けてしまうのだから。

絶対に私たちの人生には終わりが来る。

これは真実だ。

だったら、今日を思いっきり生きよう。

うじうじ後ろ向きに悩んでいる時間はもったいない。

不平不満愚痴に囲まれて被害者的に生きるのはもったいない。

決して「もっとあれもこれもしたかった」なんて言わないように。

あー楽しかった。と言える生き方をしよう。

そのためにも、好きで得意なことで人の役に立てる人になろう。

会社を働く人の目標や夢を叶える場所にしよう。

たらたらとごく普通のことを書いてしまったが。

改めて自分に向けて。

ちゃんと考えて”今”も”未来”も楽しもう。という話。

楽しみながら前向きに働くために

楽しみながら明るく前向きに働くためには、日々学んでいく必要があります。

そして学んだことを仕事で実践していくことは、さらに楽しみながら働くことにつながるのではないでしょうか?

ワンネス経営®は公式LINEとYoutube チャンネルで組織づくりや生産性の向上方法について情報発信を行っています!

スタッフ教育やチームづくりに課題感を感じている方必見の内容です!是非ご登録下さい!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2022.06.07

仕事ができる人とできない人の違いとは?

リーダーシップ今さら聞けないタスク管理の基礎基本 ワンネス経営を導入してくださっている企業の皆様に向けて、月に1回の1on1(メンタリング)を行っています。 4月から部署が変わったり、メンバーが変わったりと変化がある中、最近よく聞くお悩み・共通した課題を見つけました。 フラップスプランの笑顔担当。一児の母。歌を愛し歌に愛された女。 働く人のサードプレイスとしてワンネス経営アシスタントトレーナー&毎月50名のメンタリングを担当。東京マラソン2023でサブ4達成! 投稿一覧へ お悩みあるある3選の発表です! その1 目の前の業務に追われてしまう!その2 何から手をつけていいか分からない!その3 就業時間内に業務がなかなか終わらない! その結果っ! がんばってるはずなのに成果がいまいち出ない!!(せつないっ!!) そして、決め台詞は・・・「時間がない!!!」(いよっ!めっちゃよく聞く!) 新入社員からマネージャー・経営幹部メンバーまで表現の仕方や業務の中身は違えど、共通して多い課題。 それがタスク管理! 自信を持って効率的に管理できている!と言える人は少ないようです。 今回は、ワンネス研修でもお伝えしている時間管理の重要性、タスク管理の方法についてご紹介します。 タスク管理とは? この記事を書くにあたって改めて、自分でも勉強してみようと思い「タスク管理とは?」から調べてみました。 文字通り、 タスクを管理すること。以上。 いやいやいや。 タスクってなに? 課された仕事。課題。 コンピュータで処理される作業の最小単位。ジョブ。 だ、そうです。 つまり、タスク管理とは、 ある仕事を完遂するために必要な業務を洗い出し、重要度や優先順位を設定し、日々業務を進めること。 と言えます。 コロナ禍のテレワークの急速な普及により、オフィスにいなくてもタスクを自己管理し、情報を共有できる環境が今まで以上に求められるようになりました。 実際、【タスク管理】と検索すると、効率的に管理するT O D Oリストや進捗管理ツール、チャット機能やスケジュールと連携できる便利ツールなど、数々のI Tツールがラインナップされています。 業務効率化をはかるためタスク管理ツールが注目され、多くの企業が導入していることが分かります。 しかし、どれだけ道具が充実していてもそれを使う人が使い方をよく分かってなかったら意味がありません。 次になぜタスク管理が必要なのか考えてみました。 なぜタスク管理が必要なのか? タスク管理、その目的は?と考えてみると、 個人が担当している目標を達成し、 できてない部分をチームメンバーが協力できるように、 メンバーの進捗状況を正しく把握し、チーム全体の目標を達成させるため と、言えます。 つまり、目標達成に向けて部署やチームのマネジメントにおいてもタスク管理は必要不可欠なのです。 タスク管理を行うことで、 抜け漏れがなく、 効率の良い業務の遂行 が可能な状態を作るのです。 やはり、ただツールを導入するのではなくて、共通認識を持つことが重要だと思いました。 みんながバラバラなマネジメントをしていたら成果が出ないのと同じで、タスク管理の方法を共通にすること、同じ認識で共有することがとても大切ですね。 その中でも、実際に仕事をしていて感じるのは、仕事の優先順位を明確にすることが、とても重要で難しいということです。 わたし自身、やることはあるのに、何から手をつけたらいいの?となった時に、一番不安になってパフォーマンスが落ちる。という体験がありました。 そこで、改めて自社内のタスク管理を見直そうと勉強会をしてもらい、学んで実行したところとても充実してきたのでご紹介したいと思います。 タスク管理の4ステップ それではここからは私たちフラップスプランで実際に行っているタスク管理の方法をお伝えしていきます。 私はこの方法を習ってから仕事が少し楽しくなってきました。 以前はやらないといけない事が頭の中にたくさんあるんだけど今何をすればいいかと言うことに対してとても不安を感じてしまっていました。 この方法であれば新入社員の方から管理職の皆さんまで 頭の中を整理して思考スッキリ行動バッチリの状態を作ることができるのでは?と思っています。 その手順がこちら! Step1 タスクを書き出すStep2 時間の見積もりをするStep3 優先順位を決めるStep4 週間スケジューに落とし込む Step1 タスクを書き出す(ぶあーっと書き出す) まずは今やらないといけないことを全て書き出します。 ここに制限を持たせてはいけません。 とにかく 今やらないといけないと感じていること やりなさいと言われていること やった方がいいなと思っていることなど 気にせず全てを書き出します。書き過ぎぐらいでちょうどいいです。 その際のコツとして「今不安な事は?」自問をしてみてもいいかもしれません。 Step2 時間の見積もりをする(慣れないうちは思っている倍) 次にそのタスクに対して一体どれくらい時間がかかりそうか?をざっくりでいいので書いていきます。 2時間を超えるものに関してはさらに細分化をしていきます。 タスクの右に書いていくのをおすすめします。 この時間見積りがやったことがない場合、少なすぎたり、多すぎたりするのです。 経験者に教えてもらって目安を教えてもらうといいかもしれません。 Step3 優先順位を決める はい!タスク管理のハイライトがこちらです! すごく難しくてここが不明確なことが理由で道に迷うことがよくあります。 ワンネス研修の中で「仕事ができる=正しい優先順位がつけられる」と習いました。 この図にあるように緊急重要なタスクの左側にAと書きます。緊急重要とは締め切りのある自分にしかできない業務です。 そして緊急ではないが重要なタスクにはBと書きます。 緊急ではない重要なこととは締め切りがない自分にしかできないことです。いますぐ求められているわけではないが着手しておくことでこの先さらに良くなること。例えば、健康づくり、商品の改善や未来の計画などがこれにあたります。弊社の福永がよく言ってますが、「Bタスクに時間をかけることが人生を前に進める秘訣」だそうです。 さらに、人にお願いできることにCとつけていきます。 そして、そのアルファベットの右に本当の優先順位をつけていきます。 A1、A2、B1、B2、という具合です。 これを読んでくださっている方が管理職の方や一人前のプレイヤーであれば自分自身で優先順位をつけて構わないと思います。 しかし、わたしもそうですが、まだまだタスク管理に慣れていらっしゃらない方はここを上司に相談することがとても望ましいと思います。 なぜなら、ついつい、すべきこと、めんどうくさいこと、大変なことを後回しにしてしまうからです。だって人間だもの。 人間は簡単なこと楽なこと好きなことから着手してしまう。この人間の真実を受け止めて優先順位を考えていくと、本質的な時間の使い方の改善につながっていくのだと思います。 Step4 週間スケジューに落とし込む ここまで来ればもう安心です。 ここまで上げたタスクを今度は週間スケジュールに記入していきます。 オススメなのはバーチカルタイプの手帳です。 ちなみに弊社ではオリジナルのこのような形のものを使用しています。 この時のポイントが着手日を決めるということ。 締め切り日から逆算して、いつ着手するかを書いていきます。 ついつい締切日にとらわれがちで、(あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ)と頭の隅っこにあることが一番集中できないない。つまりパフォーマンスが落ちる原因です。 だからこそ「いつ始めるかを明確にする」そうすると、その時まで忘れていいのです。この忘れていい、が今ここに集中するためにとても重要だと感じています。いつ始めるかを決めるからマインドがフルネスするのです! まとめ 時間を制するものは目標達成を制する。 1日24時間はみんな平等に与えられています。 「時間がない!」は自分の能力がない!と言っているのと同じ。かなぴー どんなにI Tが進化しても実行するのは人間!私たち自身だーーーーーー 目標達成に向けて、もう1度タスク管理から見直してみてはいかかでしょうか? きっとこの力は仕事だけではなくプライベートにも活かせるはず。 わたしもコツコツ積み上げて時間とタスク管理の達人を目指します! そして! この記事を読んでくださった方に弊社で使用中の週間管理表を差し上げます! 下記からアクセスアクセス! 週間管理表のダウンロードはこちら↓↓↓週間管理表ファイルを手に入れる 週間管理表をさらに活用するために! ワンネス経営®︎の公式ラインでは生産性が高く強いチームづくりの情報を定期的に配信しています。 目標達成や時間管理のポイントやコツを紹介中です。週間管理表とセットで活用していただける内容になっていますので是非ご登録ください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

-

2023.12.22

10秒で自信は作れる 今すぐ出来るセルフイメージアップ法!

リーダーシップフラップスプランの笑顔担当。一児の母。歌を愛し歌に愛された女。 働く人のサードプレイスとしてワンネス経営アシスタントトレーナー&毎月50名のメンタリングを担当。東京マラソン2023でサブ4達成! 投稿一覧へ 自信がある人とない人の違い 自信がある人とない人の違いってなんだと思いますか? それは、「わたしは自分に自信があります!」と言っているか、「わたし自信ないんです・・・」と言っているか、それだけの違い。 うそーん。 以前の記事でも「自信の正体」について書いたことがありますが、ないんです!笑 https://flapsplan.co.jp/blog0157/ 「本日はあいにく、自信の方は出張しており、社には戻りません。明日でよろしければ、担当から折り返し連絡いたします」 そんなことあるかー!ですよね♡ つまり、自信を持つとは私は自信があるというセルフイメージを持つこと。 正体がないのにどうやって持つのよ!持てるもんならもう持ってるわよ! わたしは、ずっとそう思っていました。 でもさ、自信を持つことになんの試験も認定もお金もかからないのならいますぐ持ったほうが良くない?・・・(と何年か前に福永に丸め込まれて今の私があります。笑) 「わたしは今、超絶自分に自信があります!!!」 と言ったら、ちょっと嘘になります。が!!! 自信を持って、最高の自分でいたい、と日々努力をしています。 そう、努力をしている自信はあります!!! その感覚を得ることが自信満々!へのスタートラインだと思います。そう信じたい。 めっちゃ努力してます!って言うのは大変未熟でお恥ずかしいですが・・・ 今すぐ出来る!セルフイメージアップの方法をお伝えします!! 自信の作り方 3選! どんな努力をしているのか、話し出したら3年かかりそうなので3選です! 姿勢を変える 口癖を変える 思考を変える です!!! はい、できるかどうか、自信ありませんねー!!! セルフイメージが低いと、自信がないからできない!と反射レベルで メンタルブロック!シャッターが閉店ガラガラします。笑 これは我ながら本当にもったいない。1つずつ解説していきます。 まずは、姿勢を変える! これは、見た目を変えると言っても過言ではありません。 整形して自信が持てるのであれば、どんどんすべきです。 女の子はメイクという最強の武器があります。 毎日なりたい自分になれる、作れるんです。 そのためにわたしがしている努力1つ目は、朝早く起きることです。 時間の余裕も持って、心のゆとりを持って、 鏡に向かって「わたし綺麗?」と声をかけます。ホラーです。笑 仕事をして、子育てをして、家事をして、そんなん無理だよ!と思ってました。 だけど、できる女(風)!かわいいママ(風)!は毎日作れます。 その風(ふぅ〜)がいつか、いつの間にか本物になっていく!はず!です!! 何でも形から入るって大事です。 自信がある人はとにかく胸を張っている 心と身体は繋がっています。 無理と思ったら無理です!でも、出来る!したい!と思ったらできます。 最悪だー!って言ってたら最悪になりますし、 幸せー!って言ってたら幸せになれます。 そんなバナナですが、本当にバナナなんです。 次に、口癖を変えるです。 どうせ、わたしなんて・・・って言ってませんか? 時間がない、自信がない、そんな自分が大嫌い! (🎵ラップ調でどうぞ〜 これ言ってる時の自分の顔想像してみてください・・・おお。ホラーです。 確実にシワが増えます。おばあちゃんになった時に絶対魔女の仕上がりになります。 ニコニコのほわほわのおばあちゃんを目指しましょう。 話がそれましたが、 そのためにわたしがしている努力2つ目は、 大きな声を出す!です。はい、体育系きました。 気づいたんです、ボソボソ話す経営者の方ってあんまりいない。 少なくともワンネス経営プログラムを導入いただいている企業様の経営者さんは みんな声がでかい!笑 研修中自分が感じたことをシェアする回数が多いのですが、 向こうのグループにいらっしゃっても、大きな声が響き渡る! それはもうすごい影響力です。 だから、自信がない時こそ、大きな声で返事をする! はい!わかりません!教えてください!(ニコッ)です。 どうしようもない時は、最悪だ・・・じゃなくて 最悪だあああー!って笑顔で言ってみてください、 最高に笑えてきて元気になれます♡ そして笑顔のあなたを見てきっと誰かが助けてくれます。 最後は思考を変える!です。 こちらは只今スーパートレーニング中です。 最悪だあああー!ってことが起きたとき、 一旦落ち込みを選択します。どん底まで落ちたがります。 失恋した時に、悲しい映画を見て泣くやつです。あれなんなんでしょう。笑 そこからが大切。 落ち込んでいて都合がいいことは何?と自問自答して、最悪な出来事にも何か意味があるとしたら?と考えるようにしています。 常に肯定的な受信をしてポジティブな言葉で発信することがベストですが、ネガティブなこともたくさん溢れていますよね。 毎日寝る前に気づきダイアリーを書いていいこともダメだったことも、振り返る習慣をつけています。 ポジティブな言葉や思考を磨いて、変換する力をつけていきたいです。 まとめ 自分を信じると書いて、自信。 結局、やっぱり積み上げなのよねー!!!! ・姿勢を変える・口癖を変える・思考を変える 是非はじめのいっぽに、なんかやってみよう!そんな気持ちになって、少しでもこの記事がお役に立てたら嬉しいです。 最後に自慢♡今年積み上げた自信秘書検定2級に合格しました! 合格が分かった日の気づきダイアリー (社会人経験が少なく自信がないところから、一般常識やビジネスの場で必要な共通のスキル、接遇マナーなど学ぶことができました。毎日秘書検定の本を開く!の最初の一歩すぎる行動目標でも継続したら結果目標が達成できたことも胸を張って伝えていきます。) 小さなできた!を積み重ねて、自信に満ち溢れたなりたいわたしを一緒に目指していきましょう!!!

-

2023.07.25

ダブルループ学習の実践に活用できる3つのフレームワークを紹介!

リーダーシップダブルループ学習は、「前提」を疑うことで新しい行動や思考を生み出す手法です。 そのため、「理論ではわかるものの、実践となると取り入れるのが難しい」と思っている方も多いのではないでしょうか。 ダブルループ学習の実践をスムーズに進めるには、フレームワークをうまく役立てることが重要です。 そこで今回の記事では、ダブルループ学習の3つのフレームワークを紹介します。 ダブルループ学習の実践にフレームワークを利用したい場合、ぜひ参考にしてみてください。 リフレーミング 「リフレーミング(reframing)」とは、ある枠組み(フレーム)で捉えられている物事について、その枠組みを外し、違う枠組みで見ることでプラスに解釈できるようになるためのフレームワークです。 同じ物事であっても人によって見方や感じ方が異なり、ある角度からは長所になり、短所にもなります。 例えば、営業の目標件数が10件で7件契約できた場合、「まだ7件しか取れていない」と悲観的に考えるより、「7件も取れた、あと3件だ」と楽観的に考えた方が前向きな気持ちになれるはずです。 このように何事も良い方向に捉えることで、ダブルループ学習に必要な新しい考え方・行動が理解しやすくなります。 技術的問題と適応課題 解決すべき問題について「技術的問題」か「適応課題」か、を見極めるフレームワークも有効です。 技術的問題とは、明確な解決策があり、知識やスキルがあれば解決できる問題のことです。一方、適応課題とは、技術的な問題ではなく、ものの見方や周りとの関係性を変えなければ解決できない問題を指します。 新しいプロジェクトがなかなか進まないケースを例に挙げると、内容やスケジュールを見直しても特に問題がない場合、実はプロジェクト内の人間関係に原因があることも多いものです。 ビジネスにおいて、課題は基本的に目先の技術的問題として見なされる場合が多いですが、適応課題の可能性も高いため、よく問題の根本を見極めることが重要です。 クリエイティブ・テンション 「クリエイティブ・テンション」とは、マサチューセッツ工科大学(MIT)のピーター・M・センゲ教授が提唱した「創造的緊張」を意味するフレームワークです。 理想と現実のギャップを、ゴムを上下に引っ張ったときのテンションと見なし、ゴムの上(理想)とゴムの下(現実)の差をゴムが縮もうとする力(テンション)で勢いよく埋めようとする様子を表しています。 つまり、理想と現実のギャップがある場合、それを埋めようとすることで成長を促すエネルギーや緊張感が生まれる、という考え方です。 ゴムを強く引っ張るほど縮む力が強くなるように、成長を促すエネルギーも理想と現実が遠いほど高まります。 そのため、理想を実現する明確な「目標」が大事であり、目標を達成しようと真剣に取り組み、行動したことが大きな成長につながると言えます。 クリエイティブ・テンションを意識することは、ダブルループ学習の実践に大いに役立つはずです。 まとめ 今回は、ダブルループ学習の実践に使えるフレームワークとして、「リフレーミング」「技術的問題と適応課題」「クリエイティブ・テンション」の3つをご紹介しました。 ポイントは、以下の3つです。 リフレーミングで物事の見方を捉え直す 技術的問題か適応課題かの見極め 理想と現実のギャップを埋めるための行動で成長につなげる(クリエイティブ・テンション) 3つのフレームワークについて把握し、活用することで、ダブルループ学習をスムーズに進められます。 ぜひ、今回の記事を参考にして、内容を理解しておきましょう。

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。