Column

2022.03.22

褒めるのって難しいと感じる人へ

チームづくり

研修中にアンケートをとると意外と多い。

「褒めるのが苦手です」という人。

聞いてみると大体

「何を褒めていいかわからない」

か

「自分なんかに褒められても嬉しくないんじゃないか」

という、なんともボリュームつまみのぶっ壊れた回答をいただけます。

ちょうどよくできないものですかね。

そんな人に問いかける質問がこちら。

「褒める」と「承認」の違いをご存知ですか?

「褒めて伸びるタイプなんです。」

ってよく聞きますが、叱られて伸びるタイプはそういません。

人はやはり褒められたい生き物のようです。

社会生活の中で重要な位置づけなのだと思います。

ただ、褒める前に必要な◯◯という関係性も存在します。

今回は、スタッフ教育以前のコミュニケーションである、褒めること、承認することについてお伝えします。

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

【三段階の承認】下から積み上げよう!

まず褒めることと承認することの違いを明らかにしましょう。

以前書いた記事はこちら↓

リーダー必読!「褒めて伸ばす」の落とし穴

褒める:良いと評価をすること

承認する:ただ事実を認めること

スタッフ教育の前の人間関係の上では、

褒めるより先に承認することが重要になってきます。

なぜなら、信頼関係がない人から評価されても対して嬉しくないからです。

極端な話、街中を歩いていてすれ違いざまに

「髪型ステキだね」

とか言われたらどうですか?キモくないですか?

よく知らない人から評価されても恐怖しか感じません。

社内でも同様です。

いきなり評価されても受け取れません。

信頼関係の構築にはまず承認の力が必要です。

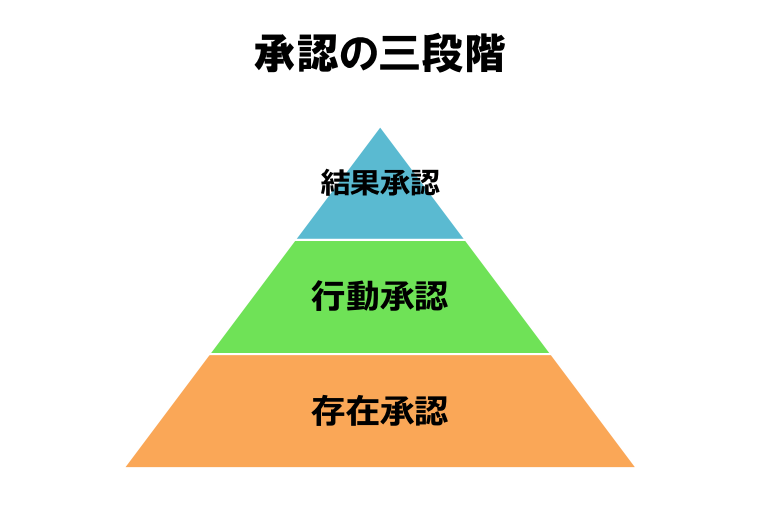

実はこの「承認」には3種類あります。

- 結果承認

- 行動承認

- 存在承認

ご存知の方もいるかもしれませんが

この3つがピラミッドのようになっています。

大切なことは

承認はピラミッドの土台の部分

存在承認から積み上げていくことです。

誕生日は存在承認の大チャンス!

承認の1番の土台になる存在承認とは

「その人の存在そのものを認める」

ということです。

例えば

「今日もいてくれてありがとう」

「〇〇さんがいてくれると、とっても助かるわ〜」

「〇〇さんがいてくれるだけで、なんだか安心するよ」

という声かけです。

ただ、毎日「今日もいてくれてありがとう」と

伝えていると、ちょっと変な雰囲気になってしまいます。

それを可能にするのが挨拶です。

「おはようございます。」

というこの言葉。

よく考えたら意味がわかりません。

おはようございます。と言ったら、

おはようございます。と返さないといけない。

意味はよくわかりません。

そういうものだとしか応えられません。

しかも、こちらが伝えたのに返って来なかったら腹が立つ。

いよいよワケがわかりません。

それに終止符を打つ考え方がこちらです。

おはようございますには

「今日もいてくれてありがとう」

という意味が含まれている。

そして返事のおはようございますには

「いえいえあなたこそ」

という意味が含まれている。

ということです。

そう考えると全ての合点がいきます。

挨拶は存在承認なのです。

だから夜の職場でも出会ったらまずは

「おはようございます」なんでしょうね。

存在承認をする上でもう一つ良いタイミングが誕生日です。

スタッフさんへ「生まれてきてくれてありがとう」という最大の存在承認を自然にできるチャンスです。

盛大にやる必要はありません。

プレゼントも重要ではありません。

誕生日のお祝いが決め事になると厄介です。

本質を見失います。

そうではなくて、せめて同じチームなら気にかけて

「誕生日おめでとう!」と声かけをしましょう。

自発的なスタッフを育てる行動承認

存在承認の上に、行動承認が乗っかります。

行動承認とは、

「その人が行動したことを認める」こと。

行動承認を行うほど、自発的に動いてくれるスタッフが増えます。

実は多くのリーダーがここを見落としてしまうところなので、しっかり確認してくださいね!

例えば

「へぇ〜〇〇にチャレンジしてるんだ!それだけでも十分凄いと思うよ!」

「いつも頑張っているね!」

など、結果に左右されることなく行動すること自体に価値があると認めてあげる。

これを繰り返すと、スタッフも「ちゃんと見てくれているんだ」「次も頑張ろう!」という気持ちになってくれます。

土台のない結果承認は逆効果

最後にくるのが結果承認

実はこれが「褒める」ということです。

結果承認とは

その人の成果を認める(褒める)こと。

例えば

「目標達成おめでとう!やったね!」

「頑張ったね!」

という声かけ。

注意したいことは、

存在承認、行動承認という土台がない状態での

「結果承認(褒める)」は逆効果になってしまう

ということです。

冒頭にもお伝えしましたが、承認の土台がないと

「あなたに褒められても嬉しくないし」

と思われてしまう恐れがあります。

まとめ

今回は三段階の承認についてご紹介しました。

ポイントは

存在承認と行動承認を積み上げることが

あなたを「褒められて嬉しい人」へと

変えてくれます。

ただし、間違えてはいけません。

がんばっているという行動で評価してはいけません。

評価は結果でされるべきです。

行動は承認、結果で評価。

ここはとても大事だと思います。

チームを強くするための承認から始めていきましょう。

強いチームづくりのヒントになれば幸いです。

日々の積み重ねをサポートします!

どんなに意識をしていても、人間は忘れてしまう生き物です。

公式LINEにご登録いただければ、スタッフ教育やチームづくりについてのお役立ち情報を自動的に受け取る事ができます。

特に経営者や管理職の方で、チームづくりについてお悩みがある方は必見です!

下のボタンからご登録お願いいたします!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2022.10.27

チームづくりのお作法

チームづくりチームづくり、チームビルディングに興味がある方へ とにかく情報が多いこの時代にこのブログに辿り着いていただきありがとうございます。 めちゃくちゃ勉強になった〜とか、役に立った!とか言ってもらえるかはわかりませんが、読んで損した〜、とか読むんじゃなかった〜とは絶対にならないのでぜひ最後までお付き合いください。 大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。 投稿一覧へ 概要 チームづくりには手順がある 茶道、華道、柔道、弓道… あらゆる求道の世界には初心者が学ぶべき「お作法」があります。 それはきっと終わりのない探求の旅に出るというハードルを少しでも下げるための手順なのではないでしょうか。 同様にチームビルディングという終わりのない種目にもお作法があります。 それは人と人とが関わり合い相互に協力し成果を出す。 改めて考えてみれば、かなり難易度の高いことです。 しかも、もうあるチームを活性化するのか、新たに人が加わるのか、スタートアップのように全員が初めましてなのか。 一口にチームビルディングと言っても、その置かれている状況によって全く違うアプローチが必要だったりします。 このように終わりも正解もないわけで、ある意味「道」的ともいえます。 ゆえに外してはいけない手順が存在するわけです。 それがこちら チームが大切にしていることを大切にする個人のスキルアップ個人のマインドアップ(あり方・リーダーシップ)チームの信頼関係、心理的安全性の構築チームで本質的なフィードバック、アドバイス、リクエストができるリーダーが経営理念、ビジョン、目標を理解し伝えられるようになる定期的に共通の学びなど時間の共有や改善機会を設け継続する 今回は「とある会社の営業部」を例に各項目について解説していきます。 各論 1.チームが大切にしていることを大切にする これは採用の段階と言えます。 ある意味、一番重要なのかもしれません。 どんな人でもどんとこい!という業務のシステム化がされていたり、教育体制が整っていれば問題ないのですが、そんなチームはあまり存在しません。 例えばチームで大事にしているのは「協力」と言っているのに人と協力するのが絶対に嫌いな人が入ってくると双方にとって不利益だったりします。 具体的な取り組みとして 明文化されているルールや規則を理解し遵守する明文化されていない雰囲気、風土を作っている共通言語を理解する この二つがチームに参加させるかどうか?の段階で約束し、実践できるかがとても大切です。 2.個人のスキルアップ 次に取り組むことは、新しく入った人に業務の中でスキル系の教育です。 一部分であろうが、少しであろうが業務の一端を任せられる状態を先に作ります。この段階での、あり方であったり、仕事への取り組む姿勢であったりというのは最低限で構いません。 なぜなら、まずは本人が「他者の役に立つ」感覚を持てること、そして周囲からもそのように認識されることがとても大切です。 なぜなら、仮に誰よりも早く出社して、みんなのデスクを拭くといった貢献活動をしていても、実際の責任業務の中で自分が役に立てている感覚が持てないとそのチームの中での自己重要感が持てないからです。 3.個人のマインドアップ(あり方・リーダーシップ) そして、いよいよ心の成長が求められます。 もちろんスキルアップと同時でも構いません。 しかしながら、ここが人材育成の最大の関門と言えます。この方法がわからない、できないことによって、社内教育の限界を感じ外部研修などを活用していくことになります。 もちろん、採用の失敗は教育では取り返せないという言葉の通り、採用で半分は決まっている部分もあるでしょう。しかし、教育によってこの壁を突破した事例は無数に存在します。 個人のマインド、心の成長にどのように取り組むかが、これからの時代の経営において最重要課題となるのではないかと予想しています。 4.チームの信頼関係、心理的安全性の構築 自分を知り、他者を知る段階です。 価値観の違いを認め合い、同じ方向に向かう仲間として認識を新たにしていきます。 ただの仲良しグループではなく、高い成果を目指すプロ同士としてのコミュニケーションを取るための準備段階です。 5.本質的なフィードバック、アドバイス、リクエストができる 前段階を経て、相手に対して本当に大切な情報を伝えることができるようになる必要性があります。 フィードバックとは、事実について感想を伝えること。 アドバイスとは、個人的な体験に基づき行動変容を促すこと。 リクエストとは、もっとこうなって欲しいとニーズを伝えること。 例えば、同じチームの先輩に対して「いいことだと思う」というフィードバックは誰でもできますが、「それは悪いことだと思う」ということをまっすぐ伝えられる後輩はなかなかいません。しかし、それこそが強いチームに必要な関係性です。 多くの人が「いい人」でありたいので、意見をまっすぐ伝えられない。という病にかかっています。そして、伝える勇気のない自分のことは棚に上げて、「ストレス」と呼び換えているのです。ここのフェーズはとても大切です。 6.経営理念、ビジョン、目標を理解し伝えられるようになる 特にリーダーとなる人は目指す必要性があります。 経営者の熱量100が末端スタッフに100として届くことはありません。 だから経営者は200とか300の熱量で話すのですが、それでも限界があります。 そのために、途中でその熱量を中継してくれるスピーカーが必要なのです。 これこそが中間管理職の真の役割と言えます。 7.定期的に共通の学びなど時間の共有や改善機会を設け継続する 人間は忘れる生き物です。 信じられないぐらい忘れます。昨日の昼ごはんすら覚えているか怪しいものです。 私は1週間前に履いていた靴下の色なんて確実に覚えていません。 ですから、常に意識させる必要性があります。 日常の中でいかに共通言語を使っていくか。学びで得たノウハウを活用するか。 そっくりそのまま継続力という言葉につながり、学びの日常的な活用度合いこそが長期的成果につながる重要指標とも言えます。 だからこそ定期的なM T Gや復習など仲間同士の時間の共有が大切になるのです。 まとめ いかがだったでしょうか? ご自身のチームはどの段階でしょうか? 人間は感情の動物です。 メンバーとの距離が近すぎて客観的視点で見れないこともしばしばあるでしょう。 「自分はできてるのにメンバーの能力が低いせいでうまくいかない」「自分はちゃんと伝えているのにメンバーが受け取らない」 まずはそこを認めて、感情と事実を分けて考えてみてください。 現状を正しく認めることができれば、必ず前に進めます。 チームビルディングの手順を大切にして最強で最高のチームを作っていきましょう!

-

2025.04.22

マトリクス組織とは?他の組織形態との違いや3つの種類について解説

チームづくり企業組織のあり方を考える上で注目を集めているのが、異なる業務遂行要素を組み合わせた「マトリクス組織」です。 網の目のように複数の軸で構成されるこの組織体系は、現代のビジネス環境に対応するための選択肢の一つです。 人事担当者の中には、「マトリクス組織とは何か知っておきたい」「自社に取り入れてみたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、マトリクス組織とは何かを解説し、プロジェクト型組織・機能型組織との違い、3つの種類についても紹介します。 ぜひ、参考にしてみてください。 マトリクス組織とは マトリクス組織とは、「職能」「事業」「エリア」といった異なる組織軸を複数組み合わせて構成される組織形態のことです。 この組織構造の特徴は、一人の従業員が二つの所属先を持ち、それぞれから指示を受けながら業務を遂行する点にあります。 たとえば、エンジニアが技術部門に所属しながら特定のプロジェクトチームにも所属するような形態です。 従来のピラミッド型組織では指示系統が「上から下へ」の一方向のみでしたが、マトリクス組織では「上から下へ」と「横へ」という二つの方向から指示が飛ぶことになります。 マトリクス組織は1960年代、NASAのアポロ計画をきっかけに普及しました。 アポロ計画では、月面着陸という難しいプロジェクトを成功させるため、縦軸に機能別組織、横軸にプロジェクトチームを配置する組織形態が採用されたのです。 プロジェクトごとにマネージャーを置き、限られたリソースを効率的に活用しながら複数の目標を同時追求できる利点が認められ、その後航空宇宙産業から一般企業へと広がっていきました。 ビジネス環境の複雑化に対応し、柔軟性を持ちながら複数の目標を同時達成できる組織形態として現在も多くの企業で採用されています。 プロジェクト型組織・機能型組織との違い マトリクス組織と似ている組織形態として、「プロジェクト型組織」と「機能型組織」があります。 ここでは、それぞれについて解説します。 プロジェクト型組織とは 「プロジェクト型組織」は、特定の目標達成のために一時的に編成される組織形態です。 プロジェクトごとにチームを構成してプロジェクトマネージャーを配置し、メンバーは明確な指揮命令系統のもとで活動します。 マトリクス組織との最大の違いは、組織の継続性にあります。 マトリクス組織では従業員が複数の所属先を持ち、その状態を継続するのに対し、プロジェクト型組織はプロジェクト完了後に解散することが前提です。 また、指揮命令系統においても、マトリクス組織が複数の上司から指示を受ける二重構造であるのに対し、プロジェクト型組織では一本化されています。 プロジェクト型組織のメリットは、メンバー同士の意思疎通が円滑で、特定目標に集中できる点です。 責任の所在も明確で、環境変化に柔軟に対応できます。 一方で、プロジェクト完了後に組織が解散するため長期的なノウハウ蓄積が難しく、プロジェクト間の連携不足や、重要な意思決定における判断ミスのリスクといったデメリットも存在します。 機能型組織とは 「機能型組織」は、企業のトップの下に「開発」「製造」「営業」「人事」など専門機能ごとに部署を設ける組織形態です。 マトリクス組織との主な違いは構造の軸にあり、機能型組織が「機能のみ」の単一軸で構成されるのに対し、マトリクス組織は「機能とエリア」など複数軸で構成されます。 また、機能型組織では従業員は一つの部署にのみ所属しますが、マトリクス組織では複数の所属先を持ちます。 機能型組織のメリットは、部門の役割が明確で専門性を活かした業務遂行が可能な点と、部門内での情報共有がスムーズな点です。 一方、デメリットとしては部門間の壁が生じやすく、他部署との連携が困難になりがちな点が挙げられます。 上司からの指示を待つ「指示待ち」状態が生まれやすく、作業スピードが低下するリスクや、新規プロジェクトでの責任所在の不明確さといった課題もあります。 マトリクス組織の3つの種類 マトリクス組織は組織内での責任者の選出方法や権限配分によって、次の3つのタイプに分類されます。 ウィーク型 バランス型 ストロング型 それぞれ解説します。 ウィーク型 「ウィーク型」は、プロジェクトの責任者を特に設けない組織形態です。 一人ひとりのメンバーに高い裁量権を与え、各自が責任を持って自らの判断で業務を遂行する形式をとります。 そのため、メンバーの自律性が重視され、フットワークが軽く、スピード感のある組織運営が可能になります。 環境変化やトラブルに対しても柔軟かつ迅速に対応できる点が強みです。 しかし、責任者不在のため指揮命令系統が曖昧になりやすく、プロジェクト全体を把握する人物がいないことで意思決定に時間がかかるケースもあります。 急速な対応が求められる小規模プロジェクトに適していますが、プロジェクトが大きくなると統制が難しくなる傾向があります。 バランス型 「バランス型」は、プロジェクトメンバーの中から責任者を選出する形態です。 責任者はプロジェクト全体を把握し、メンバーの業務調整を行いながら、必要に応じて的確な指示を出すことができます。 現場の状況を熟知した責任者が統率するため、実情に即した運営が可能になります。 一方で、プロジェクトの責任者とは別に部門全体のマネージャーも存在するため、メンバーは複数の上司から指示を受ける状況に置かれます。 これにより指示系統の混乱が生じたり、責任者の業務負担が過大になったりする課題も発生しやすいです。 中規模のプロジェクトや、現場の状況に応じた柔軟な対応が求められる場合に効果的だといえます。 ストロング型 「ストロング型」は、専門部署に所属するプロジェクトマネージャーを各プロジェクトの責任者として配置する形態です。 マネジメントのプロフェッショナルがリードすることで、明確かつ効率的な業務遂行が実現し、メンバーの負担軽減にもつながります。 専門的知識や経験を活かした質の高いプロジェクト運営が期待できる点が強みです。 ただし、この形態を導入するにはマネージャーの専門部門を新設する必要があり、中小企業にとっては設立コストやランニングコストの負担が大きくなります。 大規模で複雑なプロジェクトや、多くの人員を抱える大企業のプロジェクト運営に適しています。 まとめ マトリクス組織は複数の組織軸を組み合わせることで、専門性と連携を両立させる組織形態です。 従業員が複数の所属先を持つことで、多様な視点から課題に取り組み、複数の目標を同時に追求できる柔軟性があります。 マトリクス組織を理解する際は、プロジェクト型組織や機能型組織と比較した際の特徴や、ウィーク型、バランス型、ストロング型という3つのタイプがあることを把握しておくとよいでしょう。

-

2023.05.30

価値協創ガイダンスの企業事例を紹介!企業理解を促すそれぞれの価値創造とは?

チームづくり価値協創ガイダンスは、投資家との良好な関係や自社の経営のあり方を整理するのに有効な手引です。 ただし、価値協創ガイダンスの活用を検討している場合、具体的にどのように導入すればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。 今回は、あらためて価値協創ガイダンスについて解説し、3つの企業事例を紹介します。 価値協創ガイダンスのおさらい 「価値協創ガイダンス」は、企業と投資家をつなぐ「共通言語」として位置付けられており、情報開示や投資家との対話の質を高めるために活用できる手引です。 2017年に公表された「価値協創ガイダンス」は、2022年8月に「価値協創ガイダンス2.0」として改訂され、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX) の意義が明示されています。 価値協創ガイダンスをもとに、企業は、統合思考に基づいた経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンスなどを一連の「価値創造ストーリー」として投資家に伝え、投資家は中長期的な観点から企業を評価し、投資判断などに役立てることが可能です。 キリンホールディングス株式会社 飲料メーカーのキリンホールディングス株式会社は、グループ会社も含め、2019年からスタートした長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027(KV2027)」において、『食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV先進企業となる』ことをめざしています。 キリンでは、双方向のコミュニケーションを大変重要なものと考えており、投資家との対話のきっかけとなり、相互理解が深まることを目標に、「統合レポート」を毎年作成しています。 統合レポートでは、「価値協創ガイダンス」を参考とし、価値創造モデル図や無形資産の強化など、価値創造の流れの全体像が伝わるよう体系的なストーリーづくりを心がけている点が特徴です。 Webにも掲載されているため、誰でも見られるようになっており、経営陣からのメッセージやコーポレートガバナンスなどに加え、「Input」「Business」「Output」「Outcome」の4つの価値創造モデルについてもわかりやすく書かれています。 CSV経営を根幹に据え、事業を通じて社会課題の解決に取り組んでいるキリンを理解する一助として、この統合レポートの活用が推奨されています。 参考:統合レポート|キリンホールディングス 東急不動産ホールディングス株式会社 多くの不動産を手掛ける東急不動産ホールディングス株式会社では、社会課題と向き合いながら独自性のあるビジネスモデルを創造し、ステークホルダーにさまざまな価値を提供することで、サステナブルな社会づくりと成長をめざしています。 そのため、2030年代の社会変化を見据えて「個人」「社会」「環境」それぞれの実現したい姿を抽出した長期ビジョン、「GROUP VISION 2030」を策定しました。 また、ありたい姿を実現するため、事業活動を通じて「多彩なライフスタイルをつくる」「ウェルビーイングな街と暮らしをつくる」「サステナブルな環境をつくる」「デジタル時代の価値をつくる」「多様な人財が活きる組織風土をつくる」「成長を加速するガバナンスをつくる」という価値創造への6つのテーマ(マテリアリティ)に取り組んでいます。 これらを中心に、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組む東急不動産の強みと独自性を解説したのが「統合報告書」です。 統合報告書はWebでもPDFのダウンロードができ、誰でも「価値を創造し続ける企業グループ」をめざす東急不動産の価値創造ストーリーについて理解することができます。 参考:価値創造ストーリー|2022統合報告書|東急不動産ホールディングス 横河電機株式会社 横河電機株式会社は、YOKOGAWAグループ会社とともに、計測・制御・情報の技術を軸に最先端の製品やソリューションを提供し、豊かな人間社会の実現に貢献している企業です。 横河電機では、「YOKOGAWAレポート」と名付けた統合報告書を毎年作成しており、ステークホルダーに向けた情報発信に努めています。 YOKOGAWAレポートでは、持続的な成長ストーリーの大局観(トップメッセージ)をはじめ、価値創造プロセスやコーポレート成長戦略、経営資本、事業戦略、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント/内部統制についてまで詳細に掲載されており、さまざまな面からの理解が可能です。 YOKOGAWAレポートは社外からも高い評価を得ており、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の国内株式運用委託先機関が選定した2022年度の「優れた統合報告書」に選定されています。 また、2017年度~2019年度、2021年度、2022年度にも選定されているほか、2017年度~2018年度、2021年度には、「改善度が高い統合報告書」にも選定されました。 参考:統合報告書(YOKOGAWAレポート)|横河電機 まとめ 価値協創ガイダンスを活用する場合、経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンスなどを価値創造ストーリーとしてまとめ、報告書・レポートとして毎年公表する方法が一般的です。 今回紹介したのは大企業の事例ですが、どのような企業でも参考にしやすいはずです。 ぜひ、自社においても価値協創ガイダンスの活用を検討してみましょう。

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。