Column

2022.07.05

チームリーダーに必要なスキルと目標設定の3ステップ・ポイントを解説!

チームづくり

目次

「チームリーダーになった自分に求められることは何だろう」

「目標設定のやり方はこれで合っているのだろうか」

チームリーダーになりたての人にとって、これらのモヤモヤを解消できないまま業務を進めるのは不安があるかもしれません。

そこで本記事では、チームリーダーに求められる役割や、目標設定の手順を3ステップで紹介するとともに、目標の達成に不可欠なチームビルディングのポイントについて解説していきます。

チームリーダーに求められる役割とは

チームリーダーに求められる役割を一言でいうと、「チームが目標達成のためにスムーズに仕事を進められる状況をつくること」です。

そのためにチームリーダーには、以下の3つのスキルが求められます。

- チームをまとめるスキル

- メンバーを育成するスキル

- 適切な目標設定ができるスキル

それぞれ以下で詳しく解説していきます。

チームをまとめるスキル

チームをまとめるスキルは、団結したチームをつくるために必要不可欠な力です。

チームをまとめるためには、まずはコミュニケーションを円滑にしていくことが大切です。

コミュニケーションを円滑にしていくことは、チームリーダーとメンバー、メンバー同士が信頼関係を築くことにつながるため、チームの団結力は強くなります。

また、各メンバーと1対1で会話できる場を設け、一人ひとりのメンバーの個性や、そのメンバーがチームの成長のためにどういった意見を持っているかなど、メンバーと向き合うことで理解していきましょう。

メンバーを育成するスキル

チームの中には経験が浅い人もいれば、経験豊富な人もいます。

成果を出すために、経験豊富な人や仕事が早い人に業務を任せたくなることもあるかもしれませんが、そのような仕事の割り振り方では、メンバーの成長につながりません。

育成には時間がかかるものですが、経験豊富なメンバーにサポートを依頼するなどして、チーム内で体制を整えることも必要です。

また、研修を受ける機会を設けたり、業務内容の難易度を少しずつ上げていったりすることで、メンバーもスムーズに業務を進められるようになります。

メンバーの育成におけるチームリーダーの役割は、メンバーの長所と短所を見極め、適性を見出すことです。

そのうえで長所は褒める、短所は指摘して改善に導くといった、メリハリのある指導をしていくことがポイントです。

適切な目標設定ができるスキル

目標は、チームが進むべき方向性を示すものとなります。

適切な目標設定には、会社のビジョン・目標を踏まえ、チームに与えられた数字の目標を細分化するとともに、目標を達成するために「具体的にどのような施策を実施すべきか」を整理する必要があります。

また、数字だけでなく各メンバーの適性を把握し、役割分担をしていきます。

その際に、一人ひとりのメンバーに対して期待することを明確にしていきましょう。

目標設定の手順については、次の項で詳しく解説していきます。

目標設定の3ステップ

チームリーダーには、全社的な視点からチームの目標を捉え、メンバーに明確に伝えられる目標設定スキルが必要です。

チームリーダーが成果につながる目標設定をするための3ステップは以下のとおりです。

- 施策の洗い出し

- 明確な目標の設定

- 動機づけと共有

それぞれのステップについて、以下で詳しく解説していきます。

施策の洗い出し

チームの目標設定では、目標を達成するためにどんな施策をしていくべきかを考えることも大切です。

適切な目標設定をするために、施策の洗い出しは重要なステップといえます。

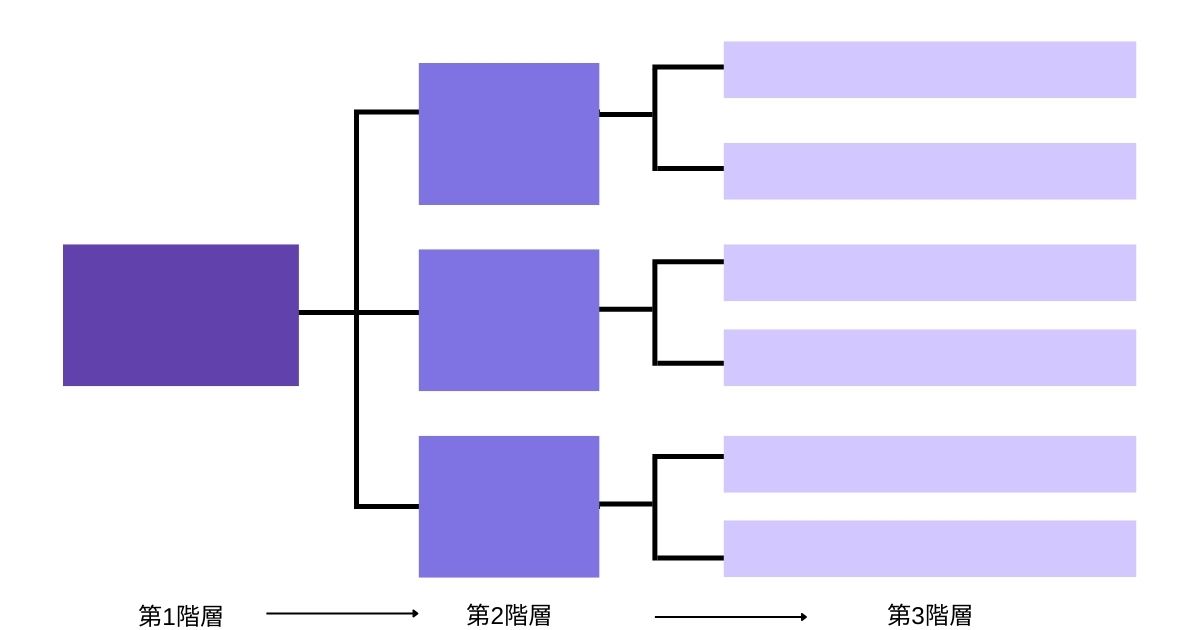

洗い出しには、KPIツリーといったフレームワークを使い可視化することで、整理しやすくなります。

KPIツリーとは

チームにおける最終目標(KGI)と、KGIを達成するまでの中間目標(KPI)の関係性をロジックツリーで可視化したもの

KPIツリーを用いると、より上位の目標からチームの目標へと細分化でき、目的を見失うことを防ぐことにもつながります。

また、施策を多めに洗い出しておくことで、計画どおりに進まなかったときの改善がスムーズに実施できるでしょう。

明確な目標の設定

基本的に目標設定は、全社の目標と紐づくようにチームの目標を設定していきます。

そのため、経営方針や事業計画、部門目標などの上位の目標を確認し、上位の目標の達成に紐づくように、チーム目標・メンバー個人の目標を具体的に落とし込んでいくことが必要です。

ただし、目標は売上や利益率といった数字だけではありません。目標を達成したときに「どのようなチームになっているか」という、チームの未来像や方向性も含まれます。

それらを踏まえて目標設定をするには、「SMARTの法則」を活用することがおすすめです。

SMARTの法則とは、目標達成の精度を高めるために用いるフレームワークで、以下の5つの要素に沿って明確なゴールを決めていきます。

- Specific:具体的である

- Measurable:計測可能である

- Achievable:達成可能である

- Relevant:上位目標に紐づいている

- Time-bound:期限がある

これらの5つの要素に沿って目標設定を行うことで、常にモチベーションが維持され、成功の確率が高まるといわれています。

納得できる目標が設定できたら、目標の達成のための具体的な行動計画に落とし込んでいきます。

動機づけと共有

目標設定ができたら、具体的な行動をイメージできるようにチームと共有します。

その際に重要なのが、メンバーが目標を「自分ゴト」にするための動機づけです。

業務上の目標設定は、上から与えられたものになりがちで、目標を達成するための動機づけがきちんとできていなかった場合、メンバーにとって設定した目標は「自分には関係ない」ものになってしまうかもしれません。

動機づけについては、SMARTの法則の「Relevant(上位目標に紐づいている)」が活用できます。これを個人にとっての目標やキャリア、自己成長といった部分と紐づけることでメンバー自身も目標を達成するための具体的な行動に落とし込めるようになります。

チームビルディングは目標達成の近道に

チームビルディングとは、メンバー個々人のスキルや経験を最大限に発揮し、目標を達成できるチームを作り上げていくための取り組みを指します。

ここでポイントとなるのが、チームの成果を最大化するために、各メンバーが自身の力を発揮するという点です。

仮に、各メンバーが優秀な人材であっても、目指す方向がバラバラであれば、チームの成果を最大化することはできません。

また、各メンバーが主体性に欠け、依存的なチームの場合は目標達成には時間がかかってしまうか、最悪の場合、目標に到達できないまま期限になってしまいます。

では、チームリーダーは具体的にどのようなことを実践するのがよいのでしょうか。

チームリーダーは、日頃の業務のなかで以下の3点を心がけることが大切です。

- 公平な発言機会を与える

- 気さくなコミュニケーション

- 相互理解を深める

チームビルディングにおいて、メンバーが意見を出しやすい環境作りは必要不可欠です。

とくにミーティングの場では、一部のメンバーのみが発言して終わることのないよう、公平に発言の機会を与えましょう。

また、日頃から気さくにコミュニケーションが取れるチームであることも重要なポイントです。

コミュニケーションが円滑なチームは、業務効率が上がるだけでなく、ミーティングの場でも各メンバーが意見を出しやすくなるため、新しいアイデアが生まれやすい傾向にあります。

メンバーはそれぞれ、異なるバックグラウンドや個性を持っています。チームリーダーやメンバー同士で相互に理解し合えるチーム作りを心がけることで、チーム全体の成長を促しましょう。

まとめ

今回は、チームリーダーに求められる3つのスキルと目標設定の3ステップ、チームビルディングのポイントを解説しました。

ワンネス経営では、チームや組織を「電車から新幹線にリニューアルすること」を目指しています。

電車は先頭車両だけの動力で後続の車両を牽引していますが、新幹線はほとんどの車両が動力車です。

これをチームに置き換えると、各メンバーが主体的になり、目標達成のために前向きな取り組みができるチームになります。

そういった団結力のあるチームであれば、前に進む原動力があるので、高いポテンシャルを維持したまま目標を次々と達成していけるでしょう。

チームリーダーとして急成長していくために

リーダーとして更に成長し、影響力を高めていくために学びましょう。

ワンネス経営®︎では影響力のあるリーダーとして成長していく事を継続的にサポートします!

公式LINEにご登録いただくと、生産性を向上させるヒントやチームビルディングのポイントを知る事ができます。

学んだその日からすぐに実践できるものばかりです。下のボタンからLINEの友達登録をしてメッセージを受け取ってください!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

永井 祐子

愛知県出身 Webライター。「やってみなきゃ分からない!」がモットー。持ち前のチャレンジ精神と思い切りのよさを発揮し、 OLから憧れだったライターの世界へ飛び込む。ライター業をする中でコンテンツマーケティングの奥深さに魅せられ、極めるために日々研鑽中。趣味は、映画を観ること、一人旅。好きな名古屋めしは、味噌串カツ。

関連記事

-

2025.04.08

モンスター社員とはどのような人?増加する背景や特徴について紹介!

チームづくり近年、会社が直面する深刻な課題として「モンスター社員」の問題が注目されています。 職場の秩序を乱し、業務効率を低下させるモンスター社員は、なぜ増加しているのでしょうか。 今回は、モンスター社員の概要や増加する背景を解説し、特徴についても紹介します。 健全な職場環境を守るための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。 モンスター社員とは 「モンスター社員」とは、職場において著しく問題のある言動や態度を示す社員を指す表現です。 一般的な職場のルールや社会的規範から大きく逸脱した行動をとり、周囲に重大な不利益をもたらすことから、「問題社員」と呼ぶ場合もあります。 モンスター社員の存在は、一時的な不調や能力不足とは本質的に異なる問題です。 彼らが引き起こす混乱や対立は、職場の雰囲気を悪化させるだけでなく、業務効率の低下、他の従業員のやる気低下、さらには顧客との関係悪化など、全体にわたって深刻な影響をもたらします。 そのため、モンスター社員の問題は見過ごすことのできない経営課題となっています。 モンスター社員への適切な対応や管理は、健全な職場環境を維持し、会社の生産性を守るために不可欠な要素となっているのです。 モンスター社員が増加する背景 モンスター社員の増加には、現代社会特有の要因が背景となっています。 まず、インターネットの普及によって誰でも労働関連の情報にアクセスできるようになりました。 この状況は本来労働者の権利保護に有益ですが、一部の社員は断片的な情報を都合よく解釈し、「権利」を盾に不当な要求や反抗的態度を正当化することがあります。 法律の専門家ではない管理者はこれらの主張が正当なのか判断できず、対応に苦慮するケースが増えているのです。 また、近年「ハラスメント」という言葉に対する誤解が広がっています。 「受け手が不快に感じればハラスメントである」という誤った解釈により、モンスター社員は正当な業務指導に対しても「パワハラだ」と主張しがちです。 実際には、厚生労働省の指針でも業務上必要な指導はパワーハラスメントに該当しないと明示されています。 さらに、メンタルヘルスの問題も影響しており、問題行動の背景に精神的な不調があるだけでなく、医療機関への受診をすすめても拒否するケースなど、適切な対応が難しくなっています。 これらの背景が複雑に絡み合い、「モンスター社員問題」を深刻化させているのです。 モンスター社員の特徴 モンスター社員に対応するには、彼らに共通する心理や行動パターンを理解することが重要です。 ここでは、モンスター社員に見られる主な3つの特徴を取り上げて解説します。 自己中心的な思考と想像力の欠如 モンスター社員の大きな特徴は、自分の利益や考えにのみ関心を持ち、他者への配慮が著しく欠如している点です。 彼らは自分の判断や価値観に強いこだわりを持つ一方、自分と直接関係のないことには無関心な態度を示します。 そのため、職場で問題が発生しても、相手の立場を考慮したり譲歩したりする柔軟性がなく、小さな対立が大きな紛争へと発展することがあります。 こうした自己中心性について、本人たちは「自己決定・自己責任」という現代的な価値観だと正当化する傾向がありますが、実際は自己中心的な思考の表れです。 また、自分の行動が職場全体にどのような影響を与えるか想像する能力が乏しく、「私のやり方で問題ない」という姿勢を崩しません。 このようなタイプの社員には、問題が発生するたびにルールを明確に伝え、勤務時間中は個人の価値観よりも職場のルールが優先されることを継続的に教育する必要があります。 現実とかけ離れた自己評価 モンスター社員のもう一つの特徴は、自己評価と実際の能力・成果がかけ離れている点です。 会社からの評価が低いにもかかわらず、「自分は正しい」「十分に仕事ができている」という強固な自己認識を持っており、上司からの指導や同僚からのアドバイスを受け入れられない傾向があります。 また、自分の能力を過信するあまり、スキル向上のための地道な努力を無意味だと考え、成長の機会を自ら放棄してしまうことも少なくありません。 このような思い込みの強い社員に対しては、定期的な評価面談だけでなく、日常的な業務の中でも具体的な問題点と改善策を明確に伝え続けることが重要です。 会社に対する低い評価 モンスター社員の多くは、所属している会社に対して低い評価をしがちです。 「ここは自分の本当の能力を活かせる場所ではない」という意識が常にあり、会社のビジョンや目標に共感することができません。 こういった会社への低評価は、自分の意に沿わない業務やルールに対して強い拒否反応を示す原因となります。 小さな不満でも「不当な扱い」と受け止めるため、最終的には「どうせこんな会社」といった開き直りから、ルール違反や問題行動が常態化してしまうケースも珍しくないのです。 こうした社員に対しては、会社の価値観や方針をていねいに説明し、その意義を理解してもらう努力が必要です。 まとめ モンスター社員の問題は、個人の性格や態度だけではなく、現代社会の複雑な要因が絡み合って生じている組織的な課題です。 彼らの自己中心的思考、非現実的な自己評価、会社への低評価という特徴を理解し、適切な対応を行う必要があります。 健全な職場環境を守るためにも、モンスター社員について把握し、会社全体として取り組んでみてはいかがでしょうか。

-

2023.01.24

リスクマネジメントに取り組む手順は?プロセスや対応策をわかりやすく解説

チームづくり近年の多様化したリスクに対応するため、企業はリスクマネジメントを行う必要があります。 これから本格的に取り組みたいと考えている場合、その手順を知っておくことでスムーズな導入が可能です。 今回の記事では、リスクマネジメントのプロセスとともに、代表的な対応策を解説します。 リスクマネジメントのプロセス リスクマネジメントを行う際は、プロセスを踏んで進めていくことがおすすめです。 リスクマネジメントの一般的なプロセスは下記の通りです。 リスクの発見・把握 リスクの分析 リスクの評価 リスクへの対応 モニタリングと改善 それぞれ解説していきます。 1.リスクの発見・把握 まず、リスクの棚卸しを行い、リスト化します。 この場合、リスク管理を担当する一つの部署だけでなく、さまざまな部門が参加して網羅的に洗い出すことが重要です。 また、リスクにはさまざまな種類がありますが、自社において想定されるすべてのリスクを出していく必要があります。 この段階で漏れなくリスクを発見・把握しておくことが、リスクマネジメントのスムーズな実施につながります。 2.リスクの分析 続いて、リストアップしたリスクの内容を分析していきます。 具体的には、リスクの「影響度」と「発生確率」を一つずつ特定し、両方を掛け合わせた結果を基準とした上で、それぞれがどのくらい重大なものか比較できるようにします。 分析は、可能な限り数値化するなど定量的に行うことがポイントになりますが、難しいケースも多いため、定性的な側面を含めながらの比較検討がおすすめです。 3.リスクの評価 次に、それぞれのリスク分析の結果を可視化して、評価を行います。 その場合、リスクを「影響度✕発生確率」で算定し、リスクレベルを可視化することがおすすめです。 また、評価の際は、リスクの重大さに注目するだけでなく、対応の順序に関しても検討しましょう。 4.リスクへの対応 リスクの評価ができたら、次は対応について優先度が高いリスクから考えていきます。 リスク対策には、リスクによって損失が起きる頻度と大きさを抑える「リスクコントロール」と経済的損失を補填する「リスクファイナンス」の2種類があり、これらに合わせた取り組みを決めていくと効率的です。 5.モニタリングと改善 対策が決まってリスクマネジメントを実施した後は、モニタリングを行う必要があります。 形骸化しないよう、リスクマネジメントが適切に行われているか、また目的や目標が達成できているのかを継続的に検証していくことが重要です。 定期的にモニタリングと評価を実施し、改善を図っていかなければいけません。 リスクマネジメントの代表的な対応策 上記に挙げた手順の中でも特に重要なのが、「リスクへの対応」です。 リスクマネジメントの代表的な対応策として、次の4つがあります。 低減 移転 許容 回避 それぞれの内容を説明していきます。 低減 リスクの「低減」とは、起こる可能性が高いリスクを最低限に減らす対策のことです。 主に、事前に防止策を立てておいたり、リスクの発生源になりうるものを分散させておいたりといった対応になります。 事業活動の細分化や追加資源の投入などさまざまな対応策があるため、自社の状況に応じた検討がおすすめです。 移転 第三者にリスクを「移転」させることも対応策の一つです。 例えば「損害保険」への加入や「証券化」などで、金銭的損失の移転が可能になります。 これらを活用すればある程度のリスクに備えることができるため、リスクマネジメントとして大変有効です。 許容 リスクの「許容」は、リスクの発生を受け入れることを指します。 すべてのリスクに対応することは難しいため、時にはリスクを受け入れる判断も必要です。 許容しやすいリスクとしては、影響力が小さく、発生頻度が低いものが挙げられます。 この対策を行う場合、評価と分析をしっかり行い、あらかじめ許容可能なリスクを選別しておくことが重要です。 回避 起こり得るリスクに備え、関連する事業活動そのものを停止することが「回避」です。 事業活動を停止すればリスクの回避が可能ですが、一方、事業によって得られるリターンを逃すデメリットもあります。 そのため、得られるリターンに対して起こり得るリスクの方が重大と想定される場合に限り、リスクの回避を行うケースが多いです。 まとめ リスクマネジメントを実施する際は、プロセスに沿って行うとスムーズに進められます。 始めの段階で、各部署において想定されるすべてのリスクを洗い出しておくと良いです。 また、対策にはさまざまな方法があるため、リスクの分析・評価が大切です。 今回の記事を参考にして、リスクマネジメントへの具体的な取り組みを検討していきましょう。

-

2023.12.12

越境学習を導入する際に押さえておきたいポイントと注意点を解説

チームづくり越境学習とは、所属する企業や部署の枠を越え、ふだんとは異なる環境で学び・経験を得ることです。 中高年のさらなる活躍や次世代リーダーの育成などに効果があるため、導入を検討している方も多いのではないでしょうか。 越境学習は、いくつかのポイントや注意点を押さえておくことでスムーズな取り組みが可能です。 今回は、越境学習を導入する際のポイントと注意点を解説します。 越境学習に取り組む際に意識すべきことを知りたい場合、ぜひ参考にしてみてください。 越境学習を導入する際のポイント 越境学習を導入する際のポイントは、次の4点です。 参加目的の明確化 自主的な参加の促進 振り返りの実施 社内への共有 それぞれ解説します。 参加目的の明確化 越境学習は、ただ漠然と参加するだけでは効果がありません。 「いつもと違う環境で良い経験ができた」という抽象的な感想で終わらせないためにも、あらかじめ参加目的を掲げることが大切です。 社員には参加する理由を考えてもらい、目的を明確にするように促しましょう。 例えば、「多様な価値観に触れることでアイデアを生み出す力を鍛えたい」「視野を広げ、グローバルな市場で活躍できるスキルを身につけたい」などの具体的な目標を設定してもらいます。 目的が明確であれば、越境学習に対する意欲も向上し、より成果を出しやすくなります。 自主的な参加の促進 越境学習を強制すると、社員が「なぜ自分が体験を経験しなければならないのか」といった疑問や不満を抱く可能性があります。 そのため、社員の自主的な参加を推奨することが重要です。 社員が自分のキャリアに対する課題意識を持ち、越境学習の魅力を感じていれば、参加意欲も高まります。 魅力的なプログラムを設計するのはもちろん、さまざまな課題を的確に把握するなどの取り組みが必要です。 社員が積極的に参加することで、越境学習の効果も最大化されます。 振り返りの実施 越境学習の経験を業務に生かすには、ただ参加して終わりではなく、反省や自己分析といった「振り返り」を行う必要があります。 学習終了後は、社員に振り返りの時間を設けてもらうと良いです。 また、得られた知識や組織に還元したい点などを上司との面談で共有するのもおすすめです。 「自分が越境学習から何を得たのか」を明確に言葉にすることで、その後の行動につながりやすくなります。 社内への共有 越境学習に参加した社員には、その体験・知識を部署や会社全体で共有してもらいます。 個々の学びだけでなく、「会社の学び」として共有することで、組織全体の成長に寄与します。 具体的には、社内報に体験談を掲載したり、研修で得た知識を発表したりすると良いです。 ただし、他の社員が「自分たちに関係ない」「現状を変えるのは面倒だ」などと感じてしまうと、学びが生かされません。 新しい情報を受け入れることの重要性を日常的に社員に伝える必要もあります。 越境学習を導入する際の注意点 越境学習を取り入れる場合の注意点は、次の3つです。 全員参加が難しい 成果を出すプレッシャー 企業側のコスト負担 それぞれ解説します。 全員参加が難しい 越境学習への参加希望者が多すぎると、全員の希望を満たすことができない場合があります。 全員を参加させると業務に支障が出るおそれがあるからです。 希望していたのに参加できなかった社員から不満が出る可能性があるため、事前に全員参加は難しい旨を伝えておく必要があります。 成果を出すプレッシャー 越境学習に参加している間の自社の業務が一部免除されることがありますが、代わりに何らかの学びの成果を出すことが求められます。 しかし、越境学習の内容によっては明確な成果が得られない場合もあります。 参加した社員がプレッシャーを感じることがないよう、過度に厳しい成果を求めないようにしましょう。 企業側のコスト負担 越境学習の内容によっては、企業側にコストが発生する可能性があります。 例えば、有料の研修に参加させたり、社員が不在の間に代替要員を配置したりするなどの負担が考えられます。 そのため、参加者を選ぶ際は、発生するコストと得られる成果のバランスを見極めることが重要です。 まとめ 越境学習を導入する際は、参加目的の明確化、自主的な参加の促進、振り返りの実施、社内への共有といったポイントを押さえておくと成果を上げやすいです。 また、全員参加が難しかったり、成果を出すプレッシャーを感じられたりする点や企業側のコスト負担といった面に注意が必要になります。 ぜひ、今回の記事を参考にして、越境学習への取り組みを検討してみましょう。

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。