Column

2023.02.02

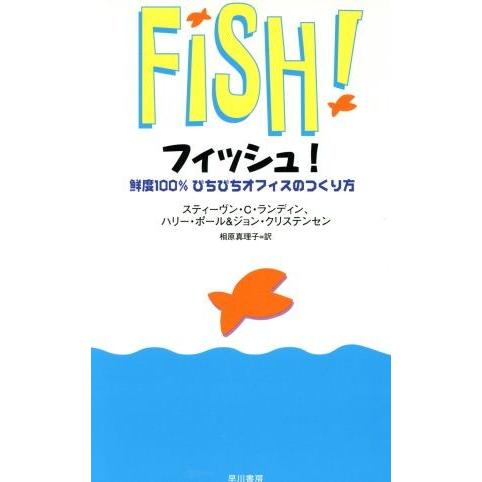

チームづくりのバイブルを紹介します!

チームづくり

この本は、新入社員として働いてすぐの頃、社長の福永から勧めてもらいました。

本を開いただけで眠たくなってしまう私でも、あっという間に夢中で読むことができました。この132ページの小さな本には、仕事を自分たちの心ひとつで楽しくしてしまう具体的な方法と前向きなメッセージが詰まっています。

何だかうまくいかないなと悩んだとき、

毎日をもっとたのしくおもしろくしたいな!と思う方に

ぜひ読んでいただきたいので紹介させていただきます。

フラップスプランの笑顔担当。一児の母。歌を愛し歌に愛された女。 働く人のサードプレイスとしてワンネス経営アシスタントトレーナー&毎月50名のメンタリングを担当。東京マラソン2023でサブ4達成!

この本の内容をざっーーくり解説しますと。

いきいきと働く4つの秘訣が詰まっています。

その内容がこちら。

いきいき働く4つの秘訣

(1)「態度を選ぶ」いつでもポジティブな姿勢で、仕事に取り組むように心がける。

(2)「遊ぶ」仕事のなかに遊びの発想を取り入れる。

(3)「人を喜ばせる」顧客や同僚を楽しい雰囲気にさせる。

(4)「注意を向ける」ひとがあなたを必要としている瞬間を逃さないように。

この中で私が1番感銘を受けたのは(1)「態度を選ぶ」ということ

世の中には、好きな仕事に就いて、毎日が充実している幸せな人ばかりがいるわけではない。むしろ、つまらない仕事に鬱々として、月曜日から週末を待ちわびている人の方が多いかもしれない。

これから素敵なキャリアウーマンライフが始まる予定なのに、最初からそんな夢のないこと言わないでよ!と思いましたが、その続きにあったこの一文が今でも心に残っています。

それは、

「仕事そのものは選べなくても、どんなふうに仕事をするかは自分で選べる」

この言葉の意味が最近、本当に身に染みるようになりました。

あなたの仕事は何ですか?

「最初は『入社したらこんな仕事をしたい!!』とキラキラしていたのに、

入ってみたら思い描いていた世界とは違っていた」

やりたい仕事ができていない。と今にも辞めてしまいそうな新入社員の方の

メンタリングを担当させていただいた時に、ふとこの言葉を思い出しました。

詳しく聞いてみると

「企画がやりたかったけど、総務に配属になった。」

「毎日、帳票類の整理をしていて、何の意味があるのか分からない」

「クレームの対応で不本意でも頭を下げなければいけないことがある」

あの人が嫌、この仕事が嫌、自分のやりたい仕事じゃない・・・

自分で選んで会社に入ったはずなのに、

仕事にも自分自身にも誇りを持つことができなくなってしまう。

目の前の業務に追われて夢や目標を持つことを忘れてしまう。

この仕事の先にある笑顔や人の役に立てる喜び、

自分の人生さえも諦めてしまいそうになる。

これが大人になるということね、と。

違う違うちがーう!!!!

本当に仕事を変えたら、この悩みは消えるのかな?と考えたときに

自分の態度が変わらない限りまた同じ問題が訪れるかもしれない。

仕事始める前から、「つまらない」と決めつけて、

最初から「つまらない仕事する」と思っていたら楽しくなるはずもないですよね。

「嫌々」仕事をするのと「楽しく」なるように仕事をするのでは全く違いますよね?

同じ時間を過ごすなら、できるだけ楽しく過ごしたほうがいいですよね?

だって、起きている時間の75%は仕事をしているんだからー!

最高の企画を考えてプレゼンして本気で部署異動をおねだりキャンペーンをしてみるとか、

めっちゃ笑顔で帳票類の整理をして、上司に何回「今日もありがとう」と言ってもらえるか1ヶ月カウントするとか、クレーム対応のスペシャリストを目指すとか、そもそもクレームがなくなるように顧客満足度アップ大作戦を考えるとか、

どんなふうに仕事をするかは自分で選べるって、一緒にわくわくできる方法を考えて

応援できるメンターでいたいなと思います。

「あなたの仕事は何ですか?」

会社がどうとか、周りがどうとかは1回置いといて、

この仕事を通してどんな自分でありたいか、と向き合うことで、

どんな仕事をしていても、どこにいてもブレない自分の軸を大切にしたいです。

そして、もしも1日の始まりに「最悪、会社行きたくない」と思っちゃったときでも、「今日1日を楽しくするためにはどうしよう?」と考えを変えるだけで、仕事の効率もプライベートの充実も、その先の人生も変わっていくことを忘れないでいたいです。

当たり前の日常、繰り返しの中で仕事をつまらなくしているのって

実は自分の意識なんだって、私自身も大切なことを思い出しました。

(人のことだと分かるのに、自分のことって見えなくなるよね。)

これは、職場だけではなく、家庭や恋愛でも同じだと思います。

余裕がなくて自分にばかりに矢印が向いている時は、

目の前の大切な人に寂しい思いをさせてしまっていることにも気づけない。

色んな感情を通り越して苛立たせてしまって相手の大切な時間さえも奪ってしまいます。

毎日、笑顔を絶やさずにいれば、周りも同じように明るくなって、

家庭の雰囲気も職場の雰囲気も変わる!と色んな受講生のお話でも実感しています。

まとめ

仕事をどのような態度で行うかは『自分が選べる』ということ。

どんな一日を送るかは、自分で選べるということ。

それでもどうしてもどうしても頑張れない日や

どうにも元気が出ない日は、「元気出したら100万円あげるよ?」って

私に言ってください。100万でもダメな時は1億下さい!

ちょっと想像しちゃって、ニヤッとできたらこっちのもんです♪

2023年も自分の仕事が憧れの職業になるように誇りを持って働こう!

「水越さんに頼んでよかった。」「結花さんのおかげで元気出ました!」

そんな風に言ってもらえるように、初心を忘れずにがんばります。

この記事を書いた人

![]()

水越 結花

フラップスプランの笑顔担当。一児の母。歌を愛し歌に愛された女。 働く人のサードプレイスとしてワンネス経営アシスタントトレーナー&毎月50名のメンタリングを担当。東京マラソン2023でサブ4達成!

関連記事

-

2023.04.25

メンターとなる社員の選出基準とは?押さえておくべき5つの基準について解説

チームづくり自社でメンター制度の導入が決まった場合、まずはメンター候補となる社員を選出する必要があります。 しかし、どのように選出すればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 メンターに適した社員を選ぶには、選出基準を把握しておくことが大切です。 そこで今回は、メンターとなる社員の選出基準について詳しく解説します。 メンターの選出基準 メンター制度を効果的に運用するには、基準に沿ったメンターの選出が欠かせません。 メンターを選ぶ時の基準は、次の5つです。 傾聴力があるか 忍耐力があるか 信頼関係を築く力があるか 見本になる心構えがあるか 自らも成長する姿勢があるか それぞれ説明します。 傾聴力があるか 傾聴力とは、相手にしっかり向き合って話を聞き、理解する能力のことです。 傾聴力によってメンティの言いたいことをより深く引き出せば、円滑なコミュニケーションが可能です。 そのため、メンターとして適切な支援をするには、傾聴力があるかどうかが大変重要な基準になります。 忍耐力があるか 忍耐力があることもメンターを選出する基準の一つです。 メンティの体調や精神状態、仕事の状況は都度変化するため、それに応じた対応が必要になる場合も多いです。 例えば、メンティの体調がすぐれない時にメンタリングが進まずイライラしたり、自分の仕事が忙しい時に勝手に中止したりすることは避けなければいけません。 メンターには、どんな時でもメンティヘの支援を惜しまない忍耐強さが必要になります。 信頼関係を築く力があるか メンターとメンティは、対等な立場で信頼関係を築いていくことが重要です。 よって、メンティから信頼されるような人物でなければ、メンターとしての役割を果たせないおそれがあります。 基本的なマナーや言葉遣いが身についているのはもちろん、信頼関係を構築できる力が必要だと言えます。 見本になる心構えがあるか メンタリングを通して、メンティはメンターのことを自分のロールモデルとして見るようになります。 そのため、メンティの見本であろうとする心構えを持つことが重要です。 メンタリングには熱心に取り組むのに、見本となることには興味がないというメンターでは、メンティが失望する可能性があります。 メンターの選出の際、必ず面談で確認しておくことをおすすめします。 自らも成長する姿勢があるか メンター自ら成長しようとする姿勢があるかどうかという点も選出基準の一つです。 メンティとの関わりから、学びや気づきを得ることは多いものです。 メンターには、メンティとともに成長しようという謙虚な心を持つことが求められます。 メンティとの相性 上記の基準に当てはまる、メンターに適した社員であっても、メンティとの相性が良くなければメンタリングの効果は見込めません。 そのため、メンターとメンティのマッチングに配慮する必要があります。 特に重要なのが、それぞれの「行動特性」です。 行動特性とは、個人が持つ行動原理やその背景となる考え方のことを指し、アメリカで1970年代に生まれた概念の一つです。 お互いの行動特性が違いすぎることによって相性が合わず、適切なコミュニケーションが取れないといった問題が起こります。 行動特性をもとにしたコミュニケーション理論として有名なのが、「DiSC理論」です。 DiSC理論では、人は行動・思考パターンによって次の4つのタイプに分類されます。 主導型(Dominance) 感化型(influence) 安定型(Steadiness) 慎重型(Conscientiousness) この理論の考え方としては、人の動機や欲求は行動特性に現れ、これら4つの強弱バランスで確認できるというものになります。 例えば、メンターが細かくて正確な傾向を持つ「慎重型」タイプで、メンティがハッキリとして判断が早い傾向を持つ「主導型」タイプだった場合、お互いへのストレスを抱えてしまう可能性が高いかもしれません。 運営側がメンター、メンティの行動特性を把握しておくことで、メンタリングの成功につながりやすくなります。 まとめ メンターには特別なスキルや資格はいりませんが、メンター制度を効果的に運用するには一定の能力が必要です。 選出基準を設定することで、メンターにふさわしい社員の選出が可能になります。 また、お互いの行動特性をふまえた相性も検討しておくことが重要です。 ぜひ、今回の記事で紹介した内容をもとにメンター選出を行い、メンター制度の効果を高めましょう。

-

2022.11.29

アダプティブラーニング|企業の導入事例を紹介!

チームづくり一人ひとりに合わせた学習が可能なアダプティブラーニングは、教育機関のみならず、企業の人材育成にも大きく役立ちます。 導入を検討している場合、「自社に取り入れたらどのように活用できるのか」「導入している企業の具体例を知りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。 今回は、前回お伝えしたアダプティブラーニングの企業向けサービス・ツールの中でも、「Cerego」「Core Learn」を導入している企業の事例をご紹介します。 アダプティブラーニングのおさらい アダプティブラーニングは、さまざまなIT技術を利用しながら学習者それぞれの理解度や進行度に合わせて行う学習方法を指し、「適応学習」とも言われます。 文部科学省が「すぐにでも着手すべき課題」としているように、国内の教育現場において推進されているのが、このアダプティブラーニングです。 そして、学習者一人ひとりに合わせた学習のやり方は、教育現場のみならず企業の人材育成にも大きな効果があるとされています。 現在、すでに多くの企業でeラーニングが取り入れられていますが、双方向でのコミュニケーションが可能なアダプティブラーニングは、さらに多様化した学習方法だと言えます。 西日本旅客鉄道株式会社の事例 代表的な企業向けアダプティブラーニングの一つとして、Ceregoがあります。 Ceregoは、記憶定着に特化した学習システムで、何度も繰り返し復習問題を解きながら知識を定着していく点が特徴です。 北陸や近畿地方、中国地方といった西日本を中心に鉄道を運営する「西日本旅客鉄道株式会社」(JR西日本)では、Ceregoを導入し、運輸関係司令職員の知識習得に役立てています。 運輸関係司令職員が行う業務には、ダイヤ乱れ解消などさまざまなものがあり、マニュアルや業務内容の把握をはじめ、多岐にわたる知識が必要です。 以前より、JR西日本では運転マニュアルなどをペーパーレス化する取り組みを実施しており、運輸関係司令職員はタブレット端末を利用しながら業務を行っていました。 その上で、情報発信や知識共有のさらなる効率化が検討され、導入が決定したということです。 また、隙間時間を有効活用して学べるように設計されたシステムは、多忙な運輸関係司令職員にとって最適だと言えます。 導入の結果、職員一人ひとりの学習意識が高まったことや、情報伝達やアップデートのスピード化といった成果が出ています。 株式会社三菱UFJ銀行の事例 印刷会社大手の凸版印刷が提供しているCore Learnは、企業向けの完全習得型学習管理システムです。 当初から金融機関に向けたeラーニングに特化していることもあり、3大メガバンクの一つ「株式会社三菱UFJ銀行」でも導入されています。 銀行の社員は、業務に必要となる、お金に関するさまざまな知識を完全に習得しておかなければいけません。 三菱UFJ銀行では、2016年から、新入社員の金融知識習得のためにCore Learnを取り入れました。 Core Learnには「法務」「税務」「財務」「為替」の4つのコンテンツがあります。 三菱UFJ銀行ではこれらをベースに、自社に特化した内容を盛り込んだ「骨太ドリル」を作って導入しています。 自社独自の教材を活用することで学習者の理解度も向上し、社内テストでは前年比より16%も全体の点数が上がったそうです。 また、理解度だけでなく、わからない部分を教え合ったり知識を共有したりといったチームワークにも効果がありました。 まとめ これまで教育機関向けのものがほとんどだったアダプティブラーニングですが、企業でも活用が進んできています。 導入する際は、自社の人材に関する課題を明確にした上で、適切な学習システムを選択することをおすすめします。 ぜひ、今回の企業事例を参考にアダプティブラーニングの導入を検討し、人材育成に活用していきましょう。 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://flapsplan.co.jp/blog0160/ target=] [sitecard subtitle=関連記事 url=https://flapsplan.co.jp/blog0162/ target=]

-

2025.05.20

人間力を高めるには?日常で取り入れやすい具体的な3つの方法も紹介!

チームづくり人間力が高い人は、ビジネスでも日常生活でも信頼され、周囲と良好な関係を築きながら活躍しています。 しかし、人間力を高めるにはどのようにしたらいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、人間力を高めるにはどうしたらいいのか、その概要を解説し、日常で取り入れられる具体的な3つの方法を紹介します。 ぜひ、参考にしてみてください。 人間力を高めるには 人間力とは、スキルや資格といった表面的な能力ではなく、より深い人格や器量に関わる総合的な力です。 人間力を高めるためには、自分自身を「当事者」と捉え、責任感を持って行動する主体性が基盤となります。 刺激にすぐに反応するのではなく、一度立ち止まって選択する習慣を身につけることで、この主体性は育まれていくものです。 また、将来の自分像を明確にし、「どのような人間になりたいか」という問いに向き合うことで、日々の決断や行動に一貫性が生まれ、周囲からの信頼を得やすくなります。 視野を広げてさまざまな見方を知ることで思考の幅が広がり、他者への理解や尊重にもつながります。 さらに、日常の中で目的意識を持ち、一日の終わりに自分の行動を振り返る習慣も大切です。 人間関係においては、相手への敬意と理解の姿勢が欠かせません。 互いを尊重し合い、相手の立場や考えを理解しようと努めることで、スムーズなコミュニケーションが可能になります。 これらのポイントは日々の積み重ねによって習慣となり、やがて人間性として定着していきます。 人間力を高めるとは、日々の小さな選択と行動の中で、より良い自分を目指す継続的な取り組みなのです。 人間力を高める具体的な方法 それでは、人間力を日常で高めていくには、どのようにすればよいのでしょうか。 人間力を高める具体的な方法として挙げられるのは、次の3点です。 理想の姿を意識して行動する 他者への思いやりを持つ 知識をアップデートする それぞれ解説します。 理想の姿を意識して行動する 「なりたい自分」を明確に描くことが、人間力向上の第一歩です。 具体的な理想像を持つことで、日々の選択や行動に一貫性が生まれます。 この理想像は、歴史上の偉人でも、身近な尊敬する人でもよいです。 理想像を持つことは、模倣ではなく、自分自身の軸を育てる過程でもあります。 「この状況で、あの人ならどう判断するだろう」と自問することで、理想に近づく選択ができるようになります。 特に困難な場面では、怒りや焦りに任せる前に、一瞬立ち止まって理想像を思い浮かべることが重要です。 他者への思いやりを持つ 人間力の本質は、自分と他者との関係性の中にあります。 私たちは常に誰かの助けを借り、誰かに影響を与えながら日々を過ごしています。 この相互依存の関係の中で、思いやりの心を持つことは、人間社会で生きていくための大事なポイントです。 職場では、役職や立場に関わらず、一人ひとりを個性ある人間として尊重する姿勢が必要です。 意見の衝突があったときこそ、相手を非難する前に「自分に改善点はなかったか」と内省する習慣が、人間としての深みを生み出します。 また、日常のあらゆる場面で「ありがとう」と感謝の気持ちを表現することも、人間力を高める大切な習慣です。 知識をアップデートする 常に学び続ける姿勢も、人間力の重要な側面です。 現代社会は急速に変化し、昨日の常識が今日は通用しないこともあります。 ちょっとした疑問に「なぜだろう」と立ち止まって調べてみる習慣や、新しい情報に触れればすぐに意味を確認する好奇心、こうした小さな行動の積み重ねが、知的な柔軟性を生み出します。 特に効果的なのが、得た知識を誰かに説明してみることです。 人に伝えるために情報を整理し言語化する過程で、知識は確実に自分のものになります。 また、一日の終わりに「今日の出来事から何を学んだか」と振り返る時間を持つことで、経験が将来に活かしやすくなります。 まとめ 人間力の向上は一朝一夕では達成できませんが、「理想の姿を意識する」「他者への思いやりを持つ」「知識を常にアップデートする」という3つの実践から始められます。 これらを日々の小さな習慣として積み重ねることで、社員一人ひとりの成長と組織全体の信頼関係構築につながります。 人材育成の新たな視点として、ぜひ社内研修や日常的なコミュニケーションに取り入れてみてはいかがでしょうか。

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。