Column

2022.07.05

チームリーダーに必要なスキルと目標設定の3ステップ・ポイントを解説!

チームづくり

目次

「チームリーダーになった自分に求められることは何だろう」

「目標設定のやり方はこれで合っているのだろうか」

チームリーダーになりたての人にとって、これらのモヤモヤを解消できないまま業務を進めるのは不安があるかもしれません。

そこで本記事では、チームリーダーに求められる役割や、目標設定の手順を3ステップで紹介するとともに、目標の達成に不可欠なチームビルディングのポイントについて解説していきます。

チームリーダーに求められる役割とは

チームリーダーに求められる役割を一言でいうと、「チームが目標達成のためにスムーズに仕事を進められる状況をつくること」です。

そのためにチームリーダーには、以下の3つのスキルが求められます。

- チームをまとめるスキル

- メンバーを育成するスキル

- 適切な目標設定ができるスキル

それぞれ以下で詳しく解説していきます。

チームをまとめるスキル

チームをまとめるスキルは、団結したチームをつくるために必要不可欠な力です。

チームをまとめるためには、まずはコミュニケーションを円滑にしていくことが大切です。

コミュニケーションを円滑にしていくことは、チームリーダーとメンバー、メンバー同士が信頼関係を築くことにつながるため、チームの団結力は強くなります。

また、各メンバーと1対1で会話できる場を設け、一人ひとりのメンバーの個性や、そのメンバーがチームの成長のためにどういった意見を持っているかなど、メンバーと向き合うことで理解していきましょう。

メンバーを育成するスキル

チームの中には経験が浅い人もいれば、経験豊富な人もいます。

成果を出すために、経験豊富な人や仕事が早い人に業務を任せたくなることもあるかもしれませんが、そのような仕事の割り振り方では、メンバーの成長につながりません。

育成には時間がかかるものですが、経験豊富なメンバーにサポートを依頼するなどして、チーム内で体制を整えることも必要です。

また、研修を受ける機会を設けたり、業務内容の難易度を少しずつ上げていったりすることで、メンバーもスムーズに業務を進められるようになります。

メンバーの育成におけるチームリーダーの役割は、メンバーの長所と短所を見極め、適性を見出すことです。

そのうえで長所は褒める、短所は指摘して改善に導くといった、メリハリのある指導をしていくことがポイントです。

適切な目標設定ができるスキル

目標は、チームが進むべき方向性を示すものとなります。

適切な目標設定には、会社のビジョン・目標を踏まえ、チームに与えられた数字の目標を細分化するとともに、目標を達成するために「具体的にどのような施策を実施すべきか」を整理する必要があります。

また、数字だけでなく各メンバーの適性を把握し、役割分担をしていきます。

その際に、一人ひとりのメンバーに対して期待することを明確にしていきましょう。

目標設定の手順については、次の項で詳しく解説していきます。

目標設定の3ステップ

チームリーダーには、全社的な視点からチームの目標を捉え、メンバーに明確に伝えられる目標設定スキルが必要です。

チームリーダーが成果につながる目標設定をするための3ステップは以下のとおりです。

- 施策の洗い出し

- 明確な目標の設定

- 動機づけと共有

それぞれのステップについて、以下で詳しく解説していきます。

施策の洗い出し

チームの目標設定では、目標を達成するためにどんな施策をしていくべきかを考えることも大切です。

適切な目標設定をするために、施策の洗い出しは重要なステップといえます。

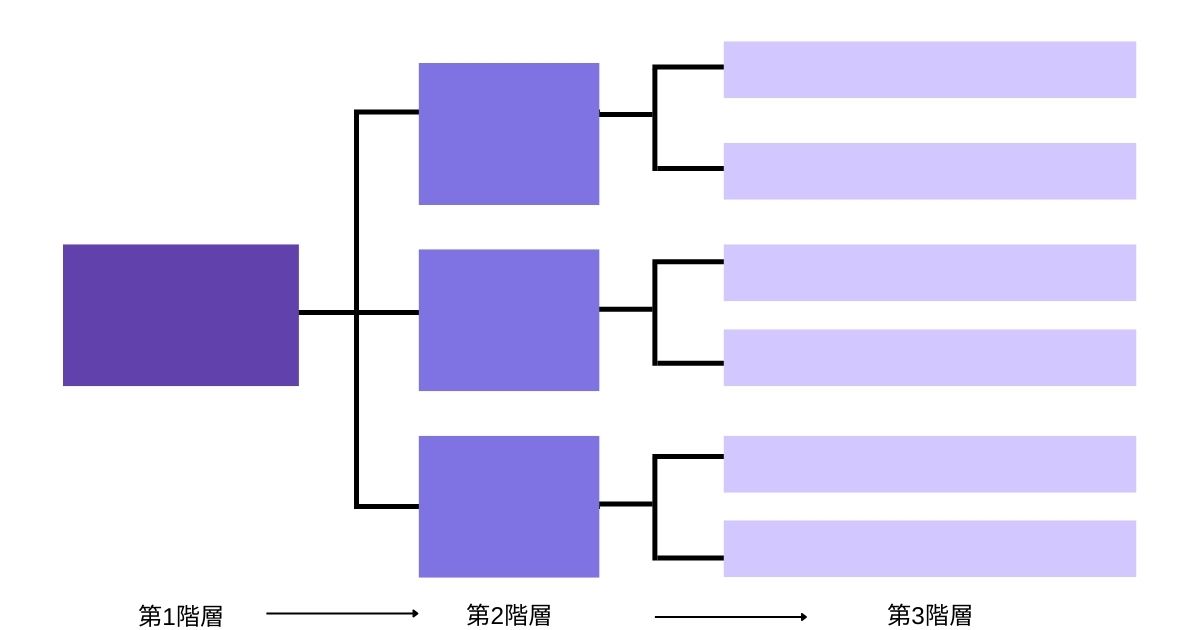

洗い出しには、KPIツリーといったフレームワークを使い可視化することで、整理しやすくなります。

KPIツリーとは

チームにおける最終目標(KGI)と、KGIを達成するまでの中間目標(KPI)の関係性をロジックツリーで可視化したもの

KPIツリーを用いると、より上位の目標からチームの目標へと細分化でき、目的を見失うことを防ぐことにもつながります。

また、施策を多めに洗い出しておくことで、計画どおりに進まなかったときの改善がスムーズに実施できるでしょう。

明確な目標の設定

基本的に目標設定は、全社の目標と紐づくようにチームの目標を設定していきます。

そのため、経営方針や事業計画、部門目標などの上位の目標を確認し、上位の目標の達成に紐づくように、チーム目標・メンバー個人の目標を具体的に落とし込んでいくことが必要です。

ただし、目標は売上や利益率といった数字だけではありません。目標を達成したときに「どのようなチームになっているか」という、チームの未来像や方向性も含まれます。

それらを踏まえて目標設定をするには、「SMARTの法則」を活用することがおすすめです。

SMARTの法則とは、目標達成の精度を高めるために用いるフレームワークで、以下の5つの要素に沿って明確なゴールを決めていきます。

- Specific:具体的である

- Measurable:計測可能である

- Achievable:達成可能である

- Relevant:上位目標に紐づいている

- Time-bound:期限がある

これらの5つの要素に沿って目標設定を行うことで、常にモチベーションが維持され、成功の確率が高まるといわれています。

納得できる目標が設定できたら、目標の達成のための具体的な行動計画に落とし込んでいきます。

動機づけと共有

目標設定ができたら、具体的な行動をイメージできるようにチームと共有します。

その際に重要なのが、メンバーが目標を「自分ゴト」にするための動機づけです。

業務上の目標設定は、上から与えられたものになりがちで、目標を達成するための動機づけがきちんとできていなかった場合、メンバーにとって設定した目標は「自分には関係ない」ものになってしまうかもしれません。

動機づけについては、SMARTの法則の「Relevant(上位目標に紐づいている)」が活用できます。これを個人にとっての目標やキャリア、自己成長といった部分と紐づけることでメンバー自身も目標を達成するための具体的な行動に落とし込めるようになります。

チームビルディングは目標達成の近道に

チームビルディングとは、メンバー個々人のスキルや経験を最大限に発揮し、目標を達成できるチームを作り上げていくための取り組みを指します。

ここでポイントとなるのが、チームの成果を最大化するために、各メンバーが自身の力を発揮するという点です。

仮に、各メンバーが優秀な人材であっても、目指す方向がバラバラであれば、チームの成果を最大化することはできません。

また、各メンバーが主体性に欠け、依存的なチームの場合は目標達成には時間がかかってしまうか、最悪の場合、目標に到達できないまま期限になってしまいます。

では、チームリーダーは具体的にどのようなことを実践するのがよいのでしょうか。

チームリーダーは、日頃の業務のなかで以下の3点を心がけることが大切です。

- 公平な発言機会を与える

- 気さくなコミュニケーション

- 相互理解を深める

チームビルディングにおいて、メンバーが意見を出しやすい環境作りは必要不可欠です。

とくにミーティングの場では、一部のメンバーのみが発言して終わることのないよう、公平に発言の機会を与えましょう。

また、日頃から気さくにコミュニケーションが取れるチームであることも重要なポイントです。

コミュニケーションが円滑なチームは、業務効率が上がるだけでなく、ミーティングの場でも各メンバーが意見を出しやすくなるため、新しいアイデアが生まれやすい傾向にあります。

メンバーはそれぞれ、異なるバックグラウンドや個性を持っています。チームリーダーやメンバー同士で相互に理解し合えるチーム作りを心がけることで、チーム全体の成長を促しましょう。

まとめ

今回は、チームリーダーに求められる3つのスキルと目標設定の3ステップ、チームビルディングのポイントを解説しました。

ワンネス経営では、チームや組織を「電車から新幹線にリニューアルすること」を目指しています。

電車は先頭車両だけの動力で後続の車両を牽引していますが、新幹線はほとんどの車両が動力車です。

これをチームに置き換えると、各メンバーが主体的になり、目標達成のために前向きな取り組みができるチームになります。

そういった団結力のあるチームであれば、前に進む原動力があるので、高いポテンシャルを維持したまま目標を次々と達成していけるでしょう。

チームリーダーとして急成長していくために

リーダーとして更に成長し、影響力を高めていくために学びましょう。

ワンネス経営®︎では影響力のあるリーダーとして成長していく事を継続的にサポートします!

公式LINEにご登録いただくと、生産性を向上させるヒントやチームビルディングのポイントを知る事ができます。

学んだその日からすぐに実践できるものばかりです。下のボタンからLINEの友達登録をしてメッセージを受け取ってください!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

永井 祐子

愛知県出身 Webライター。「やってみなきゃ分からない!」がモットー。持ち前のチャレンジ精神と思い切りのよさを発揮し、 OLから憧れだったライターの世界へ飛び込む。ライター業をする中でコンテンツマーケティングの奥深さに魅せられ、極めるために日々研鑽中。趣味は、映画を観ること、一人旅。好きな名古屋めしは、味噌串カツ。

関連記事

-

2023.09.26

インクルーシブ・リーダーシップとは?注目されている背景と期待できる効果を解説

チームづくり近年、個々の強みを活かしながらチーム力を高める手法として「インクルーシブ・リーダーシップ」に注目が集まっています。 多様な人材が能力を発揮することにより企業の成果を上げたい場合、インクルーシブ・リーダーシップの導入が有効です。 しかし、インクルーシブ・リーダーシップという言葉を聞いたことがあっても、詳しい内容がよくわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、インクルーシブ・リーダーシップについて、その概要や背景、期待できる効果を紹介します。 ぜひ、参考にしてみてください。 インクルーシブ・リーダーシップとは インクルーシブ・リーダーシップとは、メンバー一人ひとりが持つリーダーとしての資質を引き出しながら組織全体の力を向上させる手法を指します。 トップダウン式で指示を出す従来型のリーダーシップとは異なり、リーダーはメンバーと対等な立場で個々の可能性を引き出すのがインクルーシブ・リーダーシップの特徴です。 インクルーシブ・リーダーシップが注目されている背景 インクルーシブ・リーダーシップはどのような社会背景によって注目されているのでしょうか。 主な背景として次の2つが挙げられます。 ダイバーシティ&インクルージョンの推進 VUCA時代への適応 それぞれ解説します。 ダイバーシティ&インクルージョンの推進 インクルーシブ・リーダーシップが注目される背景として、「ダイバーシティ&インクルージョン」という考え方の推進が挙げられます。 「ダイバーシティ」は、性別や年齢、国籍など「目に見える違い」、能力や経験、考え方など「目に見えない違い」といった、人の多様性のことです。 また、このような多様なメンバー同士で認め合うことを「インクルージョン」と言います。 つまり、ダイバーシティ&インクルージョンとは、さまざまな人材が組織に属し、多様性の受容・尊重によって能力を発揮できている状態を指します。 近年、多様な人材の能力を活かし、成果に結びつけることを目標に、多くの企業がダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。 そのため、インクルーシブ・リーダーシップを取り入れて、柔軟に仕事を進めることが重要です。 VUCA時代への適応 「VUCA時代」に適応しなければならないという社会状況も、インクルーシブ・リーダーシップが注目される背景の一つです。 VUCAとは、英語の「Volatility」「Uncertainty」「Complexity」「Ambiguity」の頭文字を取った言葉で、「先行きが見えず、将来の予測が困難な状態」を意味します。 もともとはアメリカの軍事用語ですが、従来の常識が通用しないような大きい変化が起きはじめた2010年代から一般に広がり始めました。 VUCA時代では、ビジネス環境が猛スピードで前例のない状態に変化していきます。 従来のトップダウン型のリーダーシップを期待するのではなく、対等な立場で柔軟なリーダーシップを発揮できるかどうかが求められているのです。 インクルーシブ・リーダーシップで期待できる効果 インクルーシブ・リーダーシップでは、下記のような効果が期待できます。 ダイバーシティ&インクルージョン推進のメッセージ 組織の一員としての自覚 個々の自信と積極性の向上 それぞれ解説します。 ダイバーシティ&インクルージョン推進のメッセージ インクルーシブ・リーダーシップは、企業にとってダイバーシティ&インクルージョンの推進における強力なメッセージとなります。 インクルーシブ・リーダーの存在は、企業がダイバーシティ&インクルージョンに真剣に取り組んでいることを意味するからです。 これによって、ダイバーシティへの理解の浸透はもちろん、平等な機会を提供する環境の整備にもつながりやすくなります。 組織の一員としての自覚 従来型のリーダーシップのスタイルでは、リーダーが優れているほど、メンバーは指示待ちの傾向がありました。 しかし、インクルーシブ・リーダーシップの下では、メンバーは単なる従業員ではなく、組織を共に築いていく一員としての自覚を持ちやすいです。 リーダーとメンバーとの間に存在する壁が低くなるため、一人ひとりが責任感を醸成しやすくなり、組織全体の大きな成果につながります。 個々の自信と積極性の向上 インクルーシブ・リーダーシップには、メンバーの自信や積極性を向上させる効果があります。 意見を許容されることで、自分を理解してくれる環境で働いていると感じられるからです。 また、このような環境においては、より積極的に事業に参加する傾向があります。 まとめ インクルーシブ・リーダーシップは、ダイバーシティ&インクルージョンの推進やVUCA時代への適応といった社会背景をもとに注目を浴びている手法です。 一人ひとりが持つリーダーとしての資質を活かして組織全体の力を向上させるのが特徴で、リーダーはメンバーと対等な立場で個々の可能性を引き出します。 インクルーシブ・リーダーシップの導入で、ダイバーシティ&インクルージョン推進のメッセージを示すことができるのはもちろん、メンバーは組織の一員としての自覚を持ちやすくなります。 また、自信や積極性が向上するといった効果も期待できます。 ぜひ、インクルーシブ・リーダーシップについて理解を深め、導入を検討してみましょう。

-

2022.03.03

マネジメントとは?具体的に何をしたら良いのでしょうか

チームづくりマネジメントの目的とは「組織の成果の最大化」です。 これはドラッカーさんが言っていますので間違いないと思います。 大きな意味でいうとマネジメント=経営そのものとなりますので、今回は一般的な中間マネジメント(ミドルマネジメント)についてのお話です。[以下マネジメントと表記] では組織の成果の最大化のために具体的に何をしないといけないんでしょうか。 一言でいうと「すべきことをやらせること」これ以外ないんだと思います。 こういう言い方をすると「いやいや、牛や馬といった家畜じゃないんだから、そんな言い方はないだろう」と思われるかも知れません。(そうか、ここから社畜という言葉が生まれたのかも知れません) でもこれが真実です。その理由をお伝えします。 大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。 投稿一覧へ リーダーとマネージャーの違い マネジメントとは?について理解する上で、まずはリーダーとマネージャーの違いについて確認しておきましょう。 リーダーとマネージャー。似た意味で使われることが多いですがあなたはこの2つの違いをどう認識しているでしょうか? 「7つの習慣(著:スティーブン・R・コビー、キングベアー出版)」 では、このように紹介されています。 ------------ ジャングルの中を進む探検チームがあります。チームのメンバーは生い茂る草木を斧で切り開いて前に進んでいきます。 このチームの中で、 リーダーの役割は、全体を見渡せる高い木に登って自分たちが進んでいる方向が目的地にちゃんと向かっているかを確認すること。 マネージャーの役割は、より早くチームが前に進めるようにチームの後ろで斧を研いだり、メンバーの役割分担を変更したりしてチームを効率化させることです。 ------------ つまり リーダーの役割は、全体を見渡して進むべき方向を決めること =どこにいくのか?の意思決定 マネージャーの役割は、リーダーの示す方向に、最短最速で効率よく進むように実際の現場を仕切ったり支援したりする人。 =どうやっていくのか?の立案、実施、検証をする実務者 これがリーダーとマネージャーの役割の違いです。 マネージャーの二大勘違い しかし、マネージャーの役割を勘違いしてしまうことがあります。 特に陥りやすい二大勘違いは 社長の伝書鳩労働組合代表 この2つです。 「社長の伝書鳩」とは、 社長が言ったことをただスタッフに伝達するだけの状態。 「労働組合代表」とは、 スタッフたちの不平不満を集めて、社長に対して物申す!というスタッフの気持ちの代弁者的な立場になってしまうことです。(新人マネージャーで役割が不明確だと、求心力の意味を勘違いしてこの状態になることがあります。) どちらも「リーダーの示す方向に、効率よく進むように実際の現場を取り仕切る」 というマネージャーの役割とはかけ離れています。 マネージャー、幹部スタッフは 社長(リーダー)が示した方向に向かって スタッフをよりよく動かせるような経営陣とスタッフとの架け橋になることが大切です。 マネジメントとは「すべきことをやらせること」 冒頭で、マネジメントとは「すべきことをやらせること」だと書きました。 もう少し踏み込むと「すべきことをやらせ切ること」です。 なぜなら、自分が頑張るのではなく仲間をがんばらせて、その結果に責任を持たなければいけないからです。 (しかも、本来の意味合いからすると、自らの手を動かさずに仲間の成果に責任を持つわけですが、中小企業においてはほぼ無理です。ほとんどの場合が、自身もプレイヤーとして動いて、かつメンバーの成果にも責任を持たないといけません。正しくいうなら、プレイングマネージャーという役割が本質的です。だからさらに大変なんですよね。) では「すべきことをやらせる」で、すべてがうまくいくか?というと、絶対にそうではありません。やらせる。で全員が思い通りにやってくれたら誰も苦労しないのです。 なぜ、思った通りにやってくれないのか? ずばり、「やりたくない」からです。 え?まじ?となりますよね? いやいや、うちのメンバーに限ってあり得ない。 いや、本当なんです。 絶対に、やりたいこと、楽なことから着手しています。 その結果、すべきことの優先順位が下がってできていないだけです。 「やらない」は「やりたくない」の意思表示だと思って考えてみる。 そうすると「やらせる」という言い方をやめて 「やりたくなる」をいかに作るか? という発想にたどりつくことが出来ます。 マネジメントとは、相手の人生を応援すること 「やらせる」では、やらないから、「やりたくなる」を作る必要がある。 では、どうしたら相手はやりたくなるのか? そのためにできることは ・仕組みによる施策すべきことを簡単にするか、楽しくできるようにする ・関係性による施策何を言うのか?ではなく誰が言うのか? 仕組みによる施策は、他の記事でも多く語られていますので、ここでは関係性による施策についてお伝えします。 誰から言われたらやりたくなるか たとえば「ここ汚れているから掃除してもらっていい?」 という何気ないお願いでも、 いつも相談に乗ってくれる頼もしい上司から言われるのと、いつも理不尽な絡み方をしてくるうっとうしい上司から言われるのでは受け取り方が全然違いますよね。 簡単に言うと、好きな人に言われたらがんばるし、嫌いな人に言われたらがんばれない。 あなたは違います。ゴールに向かってすべきことをする人ですから。 でも、多くの人は好きと嫌いがものすごく行動に影響を与えるのです。 人が動く時には「何を言われるか」よりも「誰から言われるか」が重要視されるということです。 この人の言う事なら素直に聴こう! そう思われる人とはきっと「私の人生の味方」をしてくれる人です。 具体的にいうなら「自分の理解者であり、夢や目標の応援をする人」。 応援するとは、直接的にその人の夢が叶うように手助けするということだけではありません。話を聴いてもらって承認されるだけでも人は嬉しいものです。 例えば、男性社員から 「マイホームが持ちたいんです」と言われても社長から「じゃあ、俺と一緒にモデルハウス行こう」 なんて言ってほしいわけがないのです。 きっと(いや、そういうの大丈夫なんで給料もっとください)となります。 本人が本来やる業務において、仕事そのものの充実感を感じられる環境を作ること。それを、個人の所得やプライベートの時間につなげていくこと。それが会社が社員を応援することの本質だと思います。 大切なのは相手の話をしっかり聴いて承認すること。そしてそれ以前に、周りから尊敬される自分であること。つまり、信頼関係を構築できているかどうか。 これがマネジメントにおいてとても重要なことではないでしょうか。 まとめ 人は1人では生きていけません。 同じように、多くの人は1人ではやり切れません。 人間はついつい自分に甘くなります。 楽な方に逃げようとします。 1人で全てやりきれる強い人ならば、上司は必要ありません。 ただ、その人はきっと会社には属しません。(自分はセルフマネジメントできる!と勘違いをした愛すべきバカたちが独立しています。私も含めて) だからこそ、人にマネジメントしてもらうというのは、あなたができるように応援してもらう。ということです。 マネジメントと聞くと管理という言葉が浮かんで嫌悪感を感じる人がいます。 これからは応援と読むといいかも知れません。 生産性の高い強いチームを作るヒントになれば幸いです。 人材育成の課題を解決するために 人材育成や採用・離職に関する課題は簡単に解決できるものではありません。ただ社員の不満を埋めればいいということではなく、企業と社員がお互いを理解し協力し合える関係性が必要になります。 ワンネス経営®︎の公式LINEでは相互理解を深め強いチームになるためのポイントを発信しています。今すぐに実践でき効果の高い学びになっています。下のボタンからLINEの友達登録をしてメッセージを受け取ってください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

-

2025.05.20

人間力を高めるには?日常で取り入れやすい具体的な3つの方法も紹介!

チームづくり人間力が高い人は、ビジネスでも日常生活でも信頼され、周囲と良好な関係を築きながら活躍しています。 しかし、人間力を高めるにはどのようにしたらいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、人間力を高めるにはどうしたらいいのか、その概要を解説し、日常で取り入れられる具体的な3つの方法を紹介します。 ぜひ、参考にしてみてください。 人間力を高めるには 人間力とは、スキルや資格といった表面的な能力ではなく、より深い人格や器量に関わる総合的な力です。 人間力を高めるためには、自分自身を「当事者」と捉え、責任感を持って行動する主体性が基盤となります。 刺激にすぐに反応するのではなく、一度立ち止まって選択する習慣を身につけることで、この主体性は育まれていくものです。 また、将来の自分像を明確にし、「どのような人間になりたいか」という問いに向き合うことで、日々の決断や行動に一貫性が生まれ、周囲からの信頼を得やすくなります。 視野を広げてさまざまな見方を知ることで思考の幅が広がり、他者への理解や尊重にもつながります。 さらに、日常の中で目的意識を持ち、一日の終わりに自分の行動を振り返る習慣も大切です。 人間関係においては、相手への敬意と理解の姿勢が欠かせません。 互いを尊重し合い、相手の立場や考えを理解しようと努めることで、スムーズなコミュニケーションが可能になります。 これらのポイントは日々の積み重ねによって習慣となり、やがて人間性として定着していきます。 人間力を高めるとは、日々の小さな選択と行動の中で、より良い自分を目指す継続的な取り組みなのです。 人間力を高める具体的な方法 それでは、人間力を日常で高めていくには、どのようにすればよいのでしょうか。 人間力を高める具体的な方法として挙げられるのは、次の3点です。 理想の姿を意識して行動する 他者への思いやりを持つ 知識をアップデートする それぞれ解説します。 理想の姿を意識して行動する 「なりたい自分」を明確に描くことが、人間力向上の第一歩です。 具体的な理想像を持つことで、日々の選択や行動に一貫性が生まれます。 この理想像は、歴史上の偉人でも、身近な尊敬する人でもよいです。 理想像を持つことは、模倣ではなく、自分自身の軸を育てる過程でもあります。 「この状況で、あの人ならどう判断するだろう」と自問することで、理想に近づく選択ができるようになります。 特に困難な場面では、怒りや焦りに任せる前に、一瞬立ち止まって理想像を思い浮かべることが重要です。 他者への思いやりを持つ 人間力の本質は、自分と他者との関係性の中にあります。 私たちは常に誰かの助けを借り、誰かに影響を与えながら日々を過ごしています。 この相互依存の関係の中で、思いやりの心を持つことは、人間社会で生きていくための大事なポイントです。 職場では、役職や立場に関わらず、一人ひとりを個性ある人間として尊重する姿勢が必要です。 意見の衝突があったときこそ、相手を非難する前に「自分に改善点はなかったか」と内省する習慣が、人間としての深みを生み出します。 また、日常のあらゆる場面で「ありがとう」と感謝の気持ちを表現することも、人間力を高める大切な習慣です。 知識をアップデートする 常に学び続ける姿勢も、人間力の重要な側面です。 現代社会は急速に変化し、昨日の常識が今日は通用しないこともあります。 ちょっとした疑問に「なぜだろう」と立ち止まって調べてみる習慣や、新しい情報に触れればすぐに意味を確認する好奇心、こうした小さな行動の積み重ねが、知的な柔軟性を生み出します。 特に効果的なのが、得た知識を誰かに説明してみることです。 人に伝えるために情報を整理し言語化する過程で、知識は確実に自分のものになります。 また、一日の終わりに「今日の出来事から何を学んだか」と振り返る時間を持つことで、経験が将来に活かしやすくなります。 まとめ 人間力の向上は一朝一夕では達成できませんが、「理想の姿を意識する」「他者への思いやりを持つ」「知識を常にアップデートする」という3つの実践から始められます。 これらを日々の小さな習慣として積み重ねることで、社員一人ひとりの成長と組織全体の信頼関係構築につながります。 人材育成の新たな視点として、ぜひ社内研修や日常的なコミュニケーションに取り入れてみてはいかがでしょうか。

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。