Column

2021.11.04

おぼんこぼんにみる権力争いの終結法

チームづくり

「お前が先に謝ったら

こっちも態度を変えてやる!」

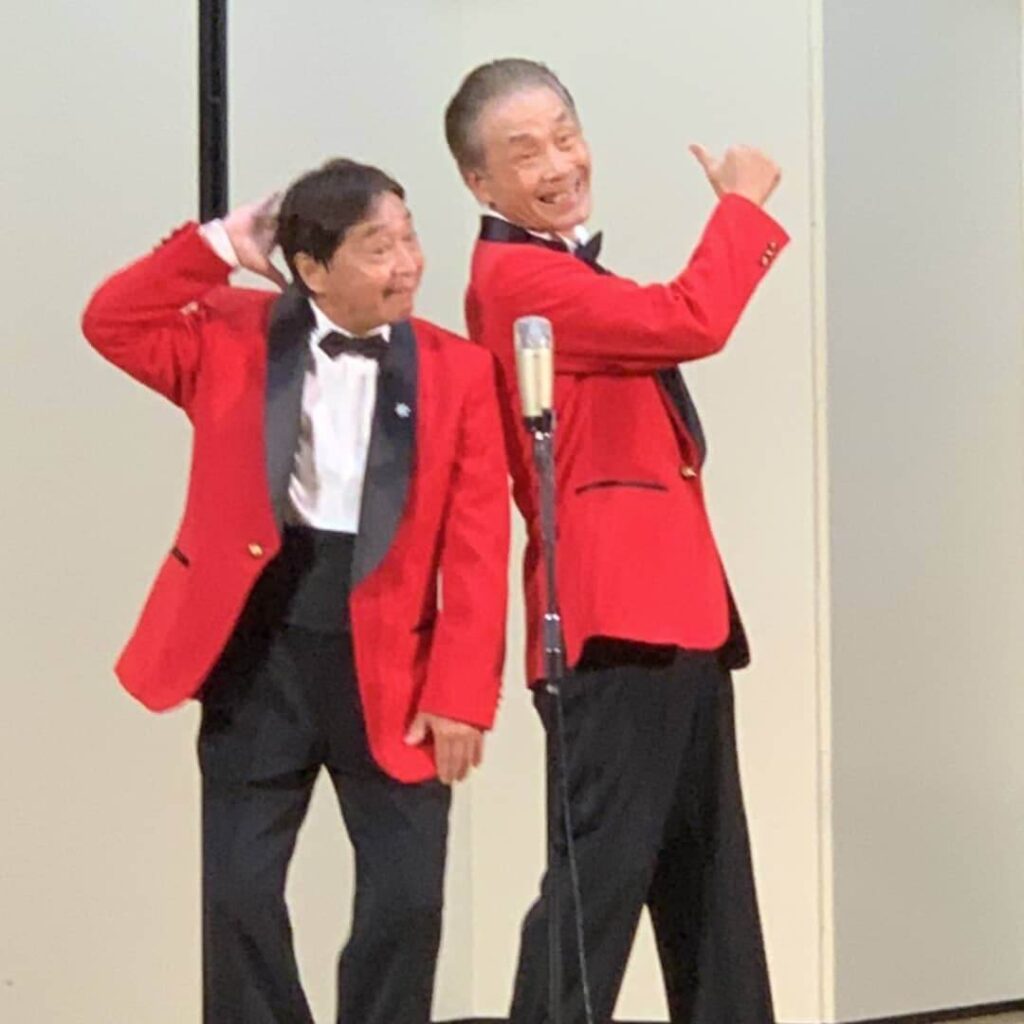

先日、水曜日のダウンタウンの放送で話題になった「おぼん・こぼん the FINAL」ご覧になりましたか?

経緯としてはコンビ結成56年を迎える浅草のスター、おぼん・こぼん師匠の仲が悪いので仲直りさせよう。という企画。

初めはおぼんさんから「解散ドッキリ」を仕掛けたらどうなるのか?

からスタートしたはずなのに、いつの間にか日頃の恨み節となり、ドッキリすら成立せず、この企画のせいでより悪化したのではないか説。笑。

次に、かなり日にちを空けて「催眠術をかけたら仲直りできるのではないか?」と試すも無惨な結果に。

(個人的には、催眠術も潜在意識にアプローチしていると考えている人なので、意外といい結果になったらすごいなー。とお煎餅をかじりながらほへーっと見ていた当時を思い出しました。)

そして今回「the FINAL」と題して完結編の放送となったわけです。

新たにN H Kのファミリーヒストリーを模してのアプローチ。

お互いの生誕からコンビ結成の経緯、上京しスターダムへ。そしてコンビ不仲になった理由まで赤裸々に語られました。

なんと仲が良かった時代には両家族で旅行に行ったというエピソードも。

最終的にはお互いの娘同士が久々に再会し現在の不仲の状況を悲しんでいる。

「お父さん仲直りしてや~」と涙ながらに訴える娘たち。

通常の流れであればここまで求められたら

「ほな、しゃあないな」なんていう一言で

「ごめんな、悪かったな」なんて言葉が出そうなもんですが。

出ない。笑。

56年間の積年の思いって本人たちが言ってましたからね。

なぜ強情に対立するのか

とにかくお互いの言い分は

「あいつが悪い、あいつの性格が悪い」

「どうせわからへん、言っても伝わらん」

共通するのは「相手が変わるならこっちが変わってやってもいい」という強情さです。

チームビルディングのトレーナーという視点で考えてみますと、お互いに正しさと正しさの証明をしていて、引くに引けない状況。

とてもわかりやすい対立の構造です。

経営者からの相談でも結構多いのですが、

「部署間の連携がうまくいかない」という悩みをよく聞きます。

例えば営業部と生産部。

営業部は仕事がとりたいから、お客さんの無理を聞いてくる。生産部が無理すればいいと思っている。

そのしわ寄せが生産部に集まる。生産部から不満が爆発してしまう。

営業部は

「俺たちが仕事を取ってきているんだ!」

生産部は

「俺たちが作らなかったら売れないんだぞ!」

ものすごく簡略化するとこういうことです。

どっちも正しいんですよね。

正しいからこそ、引いたら負け。

特に男性性が強い人たちだと、負け=死ぐらいに思っています。

で、引くに引けない。

あら、どっかで聞いた話ではないでしょうか。

おぼん・こぼん闘争はどう終結したのか

前述のおぼんこぼん師匠たちはどのような結末だったのか。

本当に紆余曲折あったので、ぜひ過去回が見れるパラビで見て欲しいのですが。

結末だけ言うと

「おもろい漫才がしたいんや」

と言う一つの目標に意識が向いた。

ということです。

今まで対立構造として、お互いがお互いの方を向いて、お前が悪い!俺が正しい!と言い合っていた二人が、あれ?なんのための喧嘩だっけ?とふと冷静になります。

そして「面白い漫才がしたいんだった」一つの目標を思い出すのです。

すると、体の向きが二人とも正面を向いて肩を組んで歩けるようになる。

本当に、鮮やかな仲直りでした。

両者の勇気が、二人の絆を思い出させたのでした。

最後は、10年ぶりとなる掛け合いのある漫才を披露し大円団となりました。

まとめ

特に仕事に対しての真剣に捉えている人たちほど、

・ここまでやってきた自負

・自分のやり方への自信

・譲れない強情さ

を抱えているのだと思います。

だからこそ、本当のゴールを思い出すこと。

先程の営業部と生産部のあるある闘争。

思い出して欲しいのは、両者ともに

「自社の業績に貢献したい」

という共通のゴールがあるということ。

お互いに相手があっての自分達であることを忘れないこと。

一つのチームになるために相互依存の関係性を強く構築していくこと。

ついつい、相手をみて私は正しい、相手が間違っている。そんな判断をしてしまいがちです。

そんな時は、前を向いて「私たちのゴール」を今一度見つめ直しましょう。

より良いチームづくりの気づきになれば幸いです。

より良いチームづくりを行うために

マネジメントやチームづくりは、いきなりできるものではありません。

チームメンバーに仕事を楽しみながら成果を出してもらうコツは何か?主体的に取り組んでもらう為のポイントはどんなものか?さまざまな事を学んでいく必要があります。

ワンネス経営®の公式LINEでは経営者と管理職向けのチームづくりについて情報発信を行っています!

自走するチームをつくる為にご登録下さい!

事務局:スズキヒラク

この記事を書いた人

![]()

福永寿徳

大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。

関連記事

-

2024.11.12

「人材定着」とは?概要やメリット、定着しない原因を紹介

チームづくり「人材定着」は、昨今の企業における最重要課題の一つです。 人を採用しても早期退職が相次いだり、なかなか定着に結びつかなかったりと、人材定着に関する悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。 今回の記事では、人材定着の概要やメリットを解説し、定着しない原因についても紹介します。 人材定着について正しく理解し、従業員が定着しない原因を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 人材定着の概要 「人材定着」とは、従業員がとどまり、長期的に働き続けることです。 人材を「保持」「維持」するという意味で「リテンション」と呼ばれる場合もあります。 効果的な人材定着は、業務効率の向上や従業員のモチベーション維持、採用コストの削減など、企業に多面的な価値をもたらします。 日本企業における人材定着の課題は、従来の雇用慣行との関係で理解するとよいです。 これまで日本では、年功序列や終身雇用を前提とした新卒一括採用のメンバーシップ型雇用が主流でした。 一方、欧米ではスキルや成果を重視したジョブ型雇用が一般的です。 グローバル化の進展に伴い、日本でも人材の流動化が加速しています。 その結果、企業は従来の雇用慣行だけでは対応できない人材獲得競争に直面しており、戦略的な人材定着施策の重要性が増しているといえます。 人材定着のメリット 人材定着のメリットは、下記の3つです。 業務効率と組織力の向上 コストと採用負担の軽減 業績と経営の安定化 それぞれ解説します。 業務効率と組織力の向上 長期的に働く従業員が増えることで、業務効率と生産性が大きく向上するのがメリットの一つです。 豊富な経験と深い業務理解を持つ従業員は、効率的に仕事を進められるだけでなく、部署内のチームワーク強化や業務改善にも貢献します。 また、企業文化やノウハウが確実に継承され、組織としての競争力も高まっていきます。 コストと採用負担の軽減 人材定着率が高まると、新規採用や教育研修にかかるコストを大幅に削減できます。 また、継続的な採用活動が不要となり、新人教育の負担も最小限に抑えることが可能です。 人事部門の担当者は、戦略的な人材育成など、より付加価値の高い業務に注力できるようになります。 業績と経営の安定化 人材定着は企業の経営基盤を強化し、持続的な業績の安定をもたらします。 長期にわたって働く人材が確保できることで、一貫した事業戦略の立案と実行が可能となるからです。 また、人材定着は顧客との信頼関係構築にも役立ちます。 一定の品質とスピードでサービスを提供し続けることで、顧客満足度の向上と長期的な取引関係の維持が実現します。 人材が定着しない原因 人材が定着しない原因として挙げられるのは、次の3点です。 業務負荷の偏重 提案や意見が通りにくい組織文化 自分の希望とのミスマッチ それぞれ解説します。 業務負荷の偏重 優秀な人材ほど仕事の処理能力が高く、結果として過度な業務が集中しがちです。 通常業務に加えて重要プロジェクトへの参加要請も増え、徐々に負担が蓄積していきます。 このような状況が続くと、心身の健康を損なうリスクが高まり、やむを得ず退職を選択するケースが少なくありません。 提案や意見が通りにくい組織文化 意欲的な従業員は、業務改善や新規施策について積極的に提案を行います。 しかし、特に若手社員の場合、経験不足や在籍期間の短さを理由に建設的な提案・意見が十分に検討されないことがあります。 ベテラン社員が多い組織ではこの傾向が強く、新しいアイデアが採用されにくい環境が有能な人材の離職につながる可能性が高いです。 自分の希望とのミスマッチ 適性や希望を考慮しない業務の割り当ては、従業員の不満を招きます。 自身のキャリアプランと異なる業務が継続的に課されると、受動的な業務姿勢となり、最終的には離職を検討するきっかけとなります。 このようなミスマッチは、個人の成長機会を損なうだけでなく、組織全体の生産性低下にもつながる重要な課題です。 まとめ 人材定着は、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠な経営課題です。 優秀な人材が長期的に活躍できる環境を整備することで、業務効率の向上、コストの削減、そして組織力の強化が実現します。 ただし、業務負荷の偏重や提案が活かされない組織文化、キャリア希望とのミスマッチなどが、人材定着を阻害する要因となっています。 今後の企業成長のためにも、これらの課題に適切に対応し、従業員が活き活きと働ける職場づくりを進めることが重要です。

-

2025.07.08

レディネスを活用するシーンは?取り入れる際のポイントや具体的な方法も紹介

チームづくり準備状態を整える意味を持つ「レディネス」は、人材育成の効果を最大化するために注目されている概念の一つです。 しかし、レディネスを具体的にどのようなシーンに取り入れ、どうやって活用すればいいのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、レディネスの活用シーンを紹介し、取り入れる際のポイントや具体的な方法についても解説します。 ぜひ、参考にしてみてください。 レディネスの活用シーン レディネスは現代のビジネス環境において、さまざまな場面で効果的に活用されています。 学生の段階では、インターンシップを通じて実際の職場環境を体験することで、将来の就業に向けた心構えと準備意識を高められます。 また企業内においては、社員のキャリア形成をサポートする複数の仕組みの中で使われる場合が多いです。 たとえば企業内研修では、スキル習得を超えて経営体質強化に直結する内容を通じ、社員の成長への準備状態を整えます。 メンター制度では、経験豊富な先輩が後輩の成長をサポートし、従来の師弟関係に代わる新しい人材育成の形として機能しています。 さらに、組織の枠を超えた学習機会も重要な活用場面の一つです。 越境学習では、異なる環境での経験を通じて新たな気づきを得て、自分の可能性を広げる準備を行います。 社会人大学や海外留学といった継続的な学習機会も、専門性の向上やグローバル人材としての成長に向けた重要な準備段階として位置づけられ、個人のキャリア発展に寄与しています。 レディネスを取り入れる際のポイント レディネスを取り入れる際は、下記の2つのポイントを押さえておくことが重要です。 コミュニケーションを適切に行う 継続的なサポート体制を構築する それぞれ解説します。 コミュニケーションを適切に行う レディネスの活用において、質の高いコミュニケーションは欠かせません。 社員の将来への希望やキャリアビジョンについて、オープンで建設的な話し合いができる関係性を築くことが重要になります。 厚生労働省のデータでも示されているように、働き方の展望やキャリア形成について十分な意思疎通が図れている組織では、人材の定着率が著しく向上することが確認されています。 社員が「自分の描く将来像について理解してもらえている」「適切な指導や助言を受けられている」と感じられる環境を整えることで、組織への帰属意識も高まります。 継続的なサポート体制を構築する レディネスを活用するためには、一時的な取り組みではなく、継続的なサポート体制の構築が必要です。 社員が気軽に相談や質問ができる雰囲気を醸成し、定期的な面談などの日常的にフォローアップを行える体制を整えることが求められます。 このようなサポート環境が整っていると、社員は「理想とする姿に到達するために必要なスキルは何か」「現在の自分に不足している要素は何か」といった課題を明確に把握できるようになります。 レディネス向上のための具体的な方法 レディネス向上のために実践できる具体的な方法は、下記の3つです。 意義・目的を明確にする 準備の環境や機会を提供する 適切なサポートとフィードバックを行う それぞれ解説します。 意義・目的を明確にする レディネス向上の第一歩として、はじめに成長や学習の意義を明確に伝えます。 「なぜこのスキルが必要なのか」「習得することで個人や組織にどのような価値をもたらすのか」を具体的に説明し、学習への関心と関連性を高めることが重要です。 特に、個人の将来ビジョンと現在の取り組みを関連付けて、強い目的意識を醸成するのがおすすめです。 準備の環境や機会を提供する レディネスを高めるためには、個人のニーズや課題を把握し、成長に向けて準備できる環境と機会を提供することが不可欠です。 具体的には、現状把握のためのアセスメントの実施、必要なスキルや知識を身につけるための学習リソースの提供、実践的な経験を積める機会の創出などが挙げられます。 また、越境学習やメンター制度など、さまざまな学習形態を組み合わせることで、個人の特性や状況に適した成長環境を整備できます。 適切なサポートとフィードバックを行う レディネスの向上は一時的な取り組みではなく、継続的なプロセスとして捉える必要があります。 成長過程を定期的に確認し、適切なサポートとフィードバックを提供することで、学習への意欲と自信の維持・向上が可能です。 効果的なサポートには、学んだ内容を実践できる場の提供、定期的な振り返り、成果に対する適切な評価などが含まれます。 特に、ポジティブなフィードバックは、自信向上と次の学習への意欲につながります。 また、課題や困難に直面した際の具体的なアドバイスも、継続的な成長の促進に必要です。 このような継続的なサポート体制は、レディネス向上だけでなく、将来の学習機会に対する前向きな姿勢を育成することにも役立ちます。 まとめ レディネスは、インターンシップや企業内研修、メンター制度など幅広いシーンで活用できる概念です。 効果的に取り入れるためには、質の高いコミュニケーション、継続的なサポート体制、そして学習の意義明確化や適切なフィードバックがポイントとなります。 ぜひ、今回の記事を参考にして、人材育成戦略にレディネスの導入を検討してみることをおすすめします。

-

2022.03.22

褒めるのって難しいと感じる人へ

チームづくり研修中にアンケートをとると意外と多い。 「褒めるのが苦手です」という人。 聞いてみると大体 「何を褒めていいかわからない」か「自分なんかに褒められても嬉しくないんじゃないか」 という、なんともボリュームつまみのぶっ壊れた回答をいただけます。 ちょうどよくできないものですかね。 そんな人に問いかける質問がこちら。 「褒める」と「承認」の違いをご存知ですか? 「褒めて伸びるタイプなんです。」 ってよく聞きますが、叱られて伸びるタイプはそういません。 人はやはり褒められたい生き物のようです。 社会生活の中で重要な位置づけなのだと思います。 ただ、褒める前に必要な◯◯という関係性も存在します。 今回は、スタッフ教育以前のコミュニケーションである、褒めること、承認することについてお伝えします。 大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。 投稿一覧へ 【三段階の承認】下から積み上げよう! まず褒めることと承認することの違いを明らかにしましょう。 以前書いた記事はこちら↓リーダー必読!「褒めて伸ばす」の落とし穴 褒める:良いと評価をすること承認する:ただ事実を認めること スタッフ教育の前の人間関係の上では、褒めるより先に承認することが重要になってきます。 なぜなら、信頼関係がない人から評価されても対して嬉しくないからです。 極端な話、街中を歩いていてすれ違いざまに 「髪型ステキだね」 とか言われたらどうですか?キモくないですか? よく知らない人から評価されても恐怖しか感じません。 社内でも同様です。 いきなり評価されても受け取れません。 信頼関係の構築にはまず承認の力が必要です。 実はこの「承認」には3種類あります。 結果承認行動承認存在承認 ご存知の方もいるかもしれませんが この3つがピラミッドのようになっています。 大切なことは 承認はピラミッドの土台の部分 存在承認から積み上げていくことです。 誕生日は存在承認の大チャンス! 承認の1番の土台になる存在承認とは 「その人の存在そのものを認める」 ということです。 例えば 「今日もいてくれてありがとう」「〇〇さんがいてくれると、とっても助かるわ〜」「〇〇さんがいてくれるだけで、なんだか安心するよ」 という声かけです。 ただ、毎日「今日もいてくれてありがとう」と伝えていると、ちょっと変な雰囲気になってしまいます。 それを可能にするのが挨拶です。 「おはようございます。」 というこの言葉。 よく考えたら意味がわかりません。 おはようございます。と言ったら、 おはようございます。と返さないといけない。 意味はよくわかりません。 そういうものだとしか応えられません。 しかも、こちらが伝えたのに返って来なかったら腹が立つ。 いよいよワケがわかりません。 それに終止符を打つ考え方がこちらです。 おはようございますには「今日もいてくれてありがとう」という意味が含まれている。 そして返事のおはようございますには「いえいえあなたこそ」という意味が含まれている。 ということです。 そう考えると全ての合点がいきます。 挨拶は存在承認なのです。 だから夜の職場でも出会ったらまずは「おはようございます」なんでしょうね。 存在承認をする上でもう一つ良いタイミングが誕生日です。 スタッフさんへ「生まれてきてくれてありがとう」という最大の存在承認を自然にできるチャンスです。 盛大にやる必要はありません。 プレゼントも重要ではありません。 誕生日のお祝いが決め事になると厄介です。 本質を見失います。 そうではなくて、せめて同じチームなら気にかけて 「誕生日おめでとう!」と声かけをしましょう。 自発的なスタッフを育てる行動承認 存在承認の上に、行動承認が乗っかります。 行動承認とは、 「その人が行動したことを認める」こと。 行動承認を行うほど、自発的に動いてくれるスタッフが増えます。 実は多くのリーダーがここを見落としてしまうところなので、しっかり確認してくださいね! 例えば 「へぇ〜〇〇にチャレンジしてるんだ!それだけでも十分凄いと思うよ!」 「いつも頑張っているね!」 など、結果に左右されることなく行動すること自体に価値があると認めてあげる。 これを繰り返すと、スタッフも「ちゃんと見てくれているんだ」「次も頑張ろう!」という気持ちになってくれます。 土台のない結果承認は逆効果 最後にくるのが結果承認 実はこれが「褒める」ということです。 結果承認とは その人の成果を認める(褒める)こと。 例えば 「目標達成おめでとう!やったね!」「頑張ったね!」 という声かけ。 注意したいことは、 存在承認、行動承認という土台がない状態での「結果承認(褒める)」は逆効果になってしまう ということです。 冒頭にもお伝えしましたが、承認の土台がないと 「あなたに褒められても嬉しくないし」 と思われてしまう恐れがあります。 まとめ 今回は三段階の承認についてご紹介しました。 ポイントは存在承認と行動承認を積み上げることがあなたを「褒められて嬉しい人」へと変えてくれます。 ただし、間違えてはいけません。がんばっているという行動で評価してはいけません。 評価は結果でされるべきです。行動は承認、結果で評価。 ここはとても大事だと思います。 チームを強くするための承認から始めていきましょう。 強いチームづくりのヒントになれば幸いです。 日々の積み重ねをサポートします! どんなに意識をしていても、人間は忘れてしまう生き物です。 公式LINEにご登録いただければ、スタッフ教育やチームづくりについてのお役立ち情報を自動的に受け取る事ができます。 特に経営者や管理職の方で、チームづくりについてお悩みがある方は必見です! 下のボタンからご登録お願いいたします! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!

私が変わると、チームが変わる

ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。